Depuis Loin d’eux publié aux Éditions de Minuit en 1999, Laurent Mauvignier est l’auteur d’une œuvre romanesque singulière et protéiforme. Elle s’essaie à des formes narratives toujours renouvelées – du monologue intérieur à une troisième personne faussement omnisciente – et se nourrit d’une inspiration parcourue par l’histoire personnelle et l’histoire collective, qui va du fait divers à des drames collectifs récents (Heysel, guerre d’Algérie, tsunami), et se décline tantôt dans des huis-clos étouffants, tantôt dans de grands espaces, s’ancrant dans un quotidien provincial citadin ou rural, ou, au contraire, dans le monde entier. Mais si chaque roman apparaît comme un nouveau défi, une profonde unité traverse cette œuvre dont le centre névralgique est à chercher du côté d’une expérience de la douleur et de la résistance humaine à la violence du réel, cri humain que l’écriture tente sans cesse de faire entendre au plus près. Depuis une dizaine d’années, l’expérimentation de la fiction se double d’autres voies : celles du théâtre, de la télévision, du cinéma.

Œuvres de Laurent MAUVIGNIER

AUX ÉDITIONS DE MINUIT :

Romans :

Loin d’eux, 1999.

Apprendre à finir, 2000.

Ceux d’à côté, 2002.

Seuls, 2004.

Dans la foule, 2006.

Des Hommes, 2009.

Autour du monde, 2014.

Continuer, 2016.

Histoires de la nuit, 2020.

Théâtre :

Le Lien, 2005.

Ce que j’appelle oubli, 2011.

Tout mon amour, 2012.

Retour à Berratham, 2015.

Une légère blessure, 2016.

Proches, prévu en 2023.

Chez d’autres éditeurs :

Plus sale, récit, Aubervilliers, Inventaire/Invention, épuisé, 2001.

Passagers, sur des photographies de Jean Pierre Favreau, Milan, 5 Continents, 2013.

Visages d’un récit, essai sur la transformation d’une pièce, Nantes, Capricci, 2015.

Les motifs de Laurent Mauvignier, entretiens avec Pascaline David, Namur, Diagonale, 2021.

Cinéma/Télévision :

Seule, téléfilm de Fabrice Cazeneuve, 2008.

Proches, court-métrage écrit et réalisé par Laurent Mauvignier, 2018.

Études sur Laurent MAUVIGNIER

Exclusivement consacrées à Laurent MAUVIGNIER :

La langue de Laurent Mauvignier : « une langue qui court », sous la direction de Jacques DÜRRENMATT et Cécile NARJOUX, Dijon, Éditions Universitaires de Dijon, 2012.

Écrire le contemporain : sur l’œuvre de Laurent Mauvignier, sous la direction de Michel BERTRAND et Alberto BRAMATI, Aix-en-Provence, Presses Universitaires de Provence, 2018.

Laurent Mauvignier, sous la direction de Karine GERMONI et Jacques DÜRRENMATT, « Écrivains francophones d’aujourd’hui », sous la direction de Gilles Bonnet, Paris, Classiques Garnier, 2019.

Partiellement consacrées à Laurent MAUVIGNIER :

L’ironie : formes et enjeux d’une écriture contemporaine, volume dirigé par Didier ALEXANDRE et Pierre SCHOENTJES, Paris, Garnier, 2013.

Existe-t-il un style Minuit ? sous la direction de Michel BERTRAND, Karine GERMONI et Annick JAUER, Presses Universitaires de Provence, 2014.

1. Juliette Willerval : Quel lien faites-vous entre le motif du souffle et votre travail d’écrivain ? La respiration et le flux permanent de l’air qu’elle déploie dans le corps humain vous paraissent-ils être des angles d’approche pertinents pour aborder et analyser votre œuvre, dans le sens où le souffle et la respiration sont omniprésents comme thèmes, mais aussi constitutifs du rythme de l’écriture, et porteurs d’une vision plus globale d’un rapport au monde qui travaille en particulier la question du vide et du plein ?

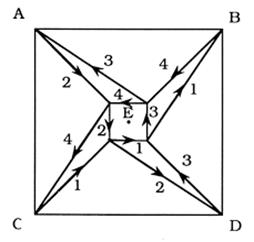

Laurent Mauvignier : Quand j’étais étudiant, j’avais lu Le vide et le plein de François Cheng, qui m’avait beaucoup intéressé et troublé, je dirais notamment par la conception du vide qu’il expose et qui a été une révélation pour moi. Cette conception est complètement opposée à celle qu’on a du vide en Occident, où il est considéré comme absence, néant, forme de négation. Dans la vision asiatique, le vide est un espace actif qui relie et articule des espaces visibles entre eux. Par exemple, pour donner à voir une rivière, de la brume et une montagne, une vision occidentale montrera la montagne, la rivière et la brume en hiérarchisant et en séparant nettement les espaces, là où la vision chinoise, par exemple, perçoit la brume comme un état de transition d’une forme à l’autre, d’une forme solide à une forme liquide, mais sans qu’il y ait rupture. C’est dans un même mouvement, dans une dynamique non séparée que vivent les éléments : la même énergie circule dans un ensemble et en anime les parties. C’est une vision cosmogonique qui englobe le regard dans un monde qui est un tout en mouvement, alors que le monde en Occident est une conséquence du regard qu’on porte sur lui : il n’existe que par le point de vue qu’on porte sur lui, il peut focaliser, s’arrêter sur un détail et en faire le monde lui-même. La vision occidentale, fidèle à l’humanisme et à l’esprit de la Renaissance, croit en l’individu, mais aussi en l’indivision des êtres ; elle croit que les choses et les êtres vivent par et pour eux-mêmes, déconnectés de l’univers. Pour prendre une image cinématographique, on pourrait dire que la perception occidentale favoriserait un montage avec une coupure, un cut, un noir pour passer d’une image à l’autre, alors que la vision asiatique privilégierait les fondus enchaînés : le vide n’est pas isolé entre deux pleins, mais il est partie prenante d’un mouvement de circulation qui contribue à l’existence de ces deux pleins, il ouvre à une fusion entre les choses en les reliant comme si elles étaient conçues dans le même geste, le même trait, et cela, ça m’a toujours intrigué, en peinture, et d’ailleurs dans l’art en général – ce qu’on fait des interstices, des espaces entre. Ces questions ne sont pas éloignées de celles qu’un écrivain se pose quand il décide de poser un point, ou de revenir à la ligne, d’interrompre une phrase par une virgule, un tiret, un saut.

En arts plastiques, il y a des artistes contemporains qui ont beaucoup compté pour moi sur ce sujet, comme Blinky Palermo, qui a été un élève de Joseph Beuys, et qui peignait parfois de très petites formes, souvent très colorées, des monochromes, des aplats de couleur pure, des formes exposées sur des murs très grands. On voyait une forme suspendue, une barre, un carré, qui semblaient tenir en équilibre dans le vide, des formes flottantes dans des espaces donnant l’impression d’être vides, mais qui, par la façon dont les choses étaient agencées, s’animaient, se répondaient entre elles, de telle sorte que le blanc du mur qui accueillait ces formes s’intégrait à un ensemble qui formait un tableau entier, de la même manière que la peinture chinoise sur l’espace d’un rouleau crée une homogénéité là où l’on pourrait trouver des éléments disparates ou séparés par du vide. Le mur blanc devenait actif, autant que les formes qui en occupaient partiellement la surface et la faisaient vibrer, comme si elles la mettaient sous tension.

2. J. W. : Ces œuvres qui vous intéressent parviennent donc à faire rayonner ou agir le vide comme du plein ?

L. M. : Ce n’est pas tout à fait ça. Pas exactement ça. Certes, quelque chose s’articule alors entre vide et plein, mais ce n’est pas le vide comme nous, occidentaux, l’entendons. Non pas le vide qui se remplirait comme un œuf, mais plutôt quelque chose à considérer comme force agissante. Ce n’est pas que le vide devienne plein, c’est que l’antagonisme entre vide et plein disparaît, car ils concourent l’un et l’autre au même mouvement, ils sont pris dans le même courant – vraiment au sens de courant d’air, ou de courant électrique. Cette question-là est capitale pour moi dans l’écriture, dans mon travail. C’est en me confrontant à ces phénomènes-là, en peinture, que j’ai pris conscience de l’importance qu’ils avaient pour moi. Je dis en peinture, mais c’est vrai aussi par exemple en musique, en musique contemporaine, avec ce disque de John Cage, que j’écoutais beaucoup quand j’étais jeune : Prepared piano, pianos dans les cordes desquels Cage fixait des vis, des clous, pour que le son en soit transformé jusqu’à faire du piano un instrument de percussions, avec une présence très forte d’un vide qui vibre, qui fait résonner les cordes, les fait entendre encore une fois, les prolonge, alors que la touche du piano est relâchée – le son s’entend longtemps après avoir été produit, son écho habite l’espace, le vide se charge de cette présence. Ça m’a toujours fasciné, cette espèce de caisse de résonance, parce que c’est à la fois très concret et très pur. Cette fois, on est plutôt influencé par la philosophie bouddhiste, mais il s’agit aussi de faire vibrer les vides, les blancs, les silences, les interstices, de faire entendre la puissance et l’activité souterraine d’un monde fait de flux, d’énergies, de mouvements, comme agissent aussi, je le crois, le flux de l’écriture et le flux de la vie. On pourrait aussi évoquer Yves Klein, et bien d’autres, notamment dans le cinéma dit « expérimental », dont le travail consiste pour beaucoup de cinéastes à faire remonter au jour le souffle même du vivant.

Pour aborder le domaine littéraire, ce sont paradoxalement le plus souvent des auteurs qui saturent l’espace de la page qui me donnent l’impression d’être au plus près de ce dont nous parlons ici. Je pense à Claude Simon, dont on peut lire le bien nommé les corps conducteurs, mais tous les livres je crois, comme cette projection d’un souffle, d’un jet d’écriture dans un espace où toutes les énergies sont accueillies. C’est vrai chez Joyce – et le flux de conscience n’est pas à mes yeux autre chose qu’un souffle vital en acte, même si c’est l’expression d’une pensée, c’est son flux d’énergie qui compte et importe. Proust, Joyce donc, mais aussi Virginia Woolf et, plus près de nous, Lobo Antunes et Krazhanorkai, quelques autres, qui se comptent sur les doigts de la main. Mais ceux-là ont porté cette idée que la littérature était faite de puissants courants d’air, ou de mouvements sous-marins, totalement comparables à des mouvements météorologiques ou géologiques comme le mouvement des plaques tectoniques. Je peux évoquer Novarina bien sûr, parce qu’il fait partie de ceux qui m’ont porté vers cette question. J’étais étudiant depuis quelques mois seulement, je sortais de ma campagne et je découvre alors ce type qui vient deux jours à l’école et commence à retrousser ses manches et à lire un de ses textes : tout passe par le corps, ça remonte des pieds, il y a cette espèce d’énergie qui se transforme dans la langue. D’un seul coup, je comprends que la langue n’est pas que du sens, pas qu’une signification, contrairement à ce qu’on apprend un peu trop dans les facs de littérature, où la langue est tellement asservie au sens qu’elle oublie de faire corps avec la vie, de se relier rythmiquement à elle par le souffle. La signification est un des éléments de la langue, mais elle n’en est qu’un parmi d’autres. Novarina m’a fait découvrir cela, parce que ce que sa langue a produit sur moi est lié à la question du souffle.

3. J. W. : Cette découverte du rapport corporel à la langue a donc quelque chose à voir avec la musique ?

L. M. : Je ne dirais pas la musique, parce que ce n’est pas encore la musique. C’est plutôt lié à la respiration, au battement de cœur, c’est plus organique. La musique relève déjà de l’intellect, alors que je pense à quelque chose qui serait plus lié à la nature, au corps, quelque chose qui a à voir avec le rythme du vent, ou celui des saisons. Cette dimension organique et cosmique est extrêmement importante, or, la musique en est déjà une traduction intellectuelle.

4. J. W. : Il y a donc une dimension plus viscérale que ce qui se joue dans la musique ?

L. M. : Oui, on pourrait dire ça, mais « viscéral » est paradoxalement en français un mot très psychologique, qui véhicule, au-delà de la référence au corps, l’idée de sincérité, l’idée étant de dire qu’avec ses tripes on ne ment pas. Ce qui est faux, ou pas si sûr. Ce n’est pas une question humaine, ça n’a rien à voir avec l’authenticité et la sincérité. Ce n’est pas du tout psychologique. Là, ce n’est pas une question d’émotion ni même d’affects, mais de souffle, de corps, de relation à l’univers qui nous entoure ou qui circule en nous. La langue touche alors un endroit où l’on ne pense pas, où l’on ne réfléchit pas, où l’on s’abandonne à l’idée d’être, où l’on se contente d’être. Qu’est-ce qui s’exprime quand on est ? D’abord le souffle relié à notre être au monde, avec ce qu’il charrie d’images mentales, mais aussi de répercussion des flux et influx liés à l’environnement, au rythme des jours et des nuits, des saisons, du temps qui s’impriment en nous. C’est le mouvement de l’enfant qui vient de naître, des animaux. Du vent qui fait teinter le métal du carillon devant la porte. C’est lié à quelque chose de tellurique aussi, d’une puissance élémentaire, et c’est pourquoi le tsunami de 2011 m’importait tant, pourquoi je le trouvais si proche du mouvement sismique de l’écriture, qui est un déferlement d’énergies, ce pourquoi les films de Pelechian comptent autant pour moi.

Ces rencontres ont été fondatrices, et j’ai pris l’exemple de John Cage parce que la découverte du piano préparé rejoint aussi ma découverte de la poésie sonore, entre 1985 et 1990. C’était déjà assez ancien à l’époque, Bernard Heidsieck était âgé et avait commencé dans les années 50-60. Je découvre alors, avec la poésie sonore, un travail qui concerne la forme, mais pas d’un point de vue purement formaliste : l’enjeu est encore de trouver cette dimension qui permet de faire vibrer l’espace entre les choses, de créer une dimension qui devient spatiale, rythmique, et ce n’est pas un hasard si la poésie sonore passe souvent par les ondes de la radio – un flux, encore, et qui nous porte vers le théâtre pour la question de la spatialisation de la langue, comment elle échappe aux corps pour vibrer dans l’air lui-même, comme l’instrument fait vibrer le son dans l’air qui nous le porte.

Ce que John Cage fait pour la musique, Palermo pour la peinture, Heidsieck pour la poésie sonore, d’autres encore le font dans divers domaines. Ces artistes se rejoignent dans ce qui m’a toujours intéressé en littérature, c’est-à-dire la question de faire résonner les mots, de trouver une vibration qui dépasse l’espace clos du champ d’une phrase, ou à l’intérieur de celle-ci, l’espace entre les mots, par le phrasé et la ponctuation. Chercher non seulement comment on fait vibrer une phrase, mais comment on la fait se répercuter sur une autre, et comment on obtient quelque chose qui restitue ce mouvement organique sans tomber dans une intellectualisation ou l’illustration, comme le concept de « musique » peut donner une idée, mais seulement une idée, qui ne traduit pas tout à fait la réalité du fait. L’horizon de ce travail est d’aboutir à une réalité organique, c’est-à-dire à une expérience poétique dans le sens d’une expérience qui vit le souffle, non pas tant comme la musique le fait, avec cette science d’un souffle qui a conscience de lui-même, mais avec un mouvement qui cherche d’abord à se relier à une énergie première, semblable au vent, aux courants sous-marins, etc., toute autre image qu’on voudra. De fait, je me méfie du terme « musique », de la petite musique en littérature, comme du « psychologique » ou du « sociologique », car ces notions, même justes et pertinentes, ankylosent ce mouvement poétique qui n’est pas si facilement assignable à une fonction ou une catégorie esthétique.

5. J. W. : La notion de souffle réunit les deux dimensions : le souffle est une métaphore de la psychologie des personnages, qui sont toujours saisis entre un risque d’étouffement ou de respiration artificielle, et le besoin d’une respiration ré-habitée ou remotivée. Les personnages courent le risque d’être enfermés dans un endroit clos d’eux-mêmes, où le souffle s’entretient de façon mécanique, et ce risque est aussi celui de l’écriture, qui peut devenir factice et vaine si elle ne trouve pas son « souffle » propre, organique. Le souffle est donc à la fois métaphore d’une psychologie prise de vertige, et d’une écriture toujours en équilibre, toujours sur le fil, qui cherche un lien avec le corps.

L. M. : C’est très juste, en effet, et d’ailleurs on ne peut pas privilégier l’une ou l’autre de ces deux dimensions, même si pour moi, ça dépasse la question psychologique, ou disons que la psychologie rencontre une réalité de l’écriture. Mais d’ailleurs c’est peut-être faux, ou incomplet, de parler de la psychologie des personnages. Par elle, j’entends plutôt une suite de mouvements psychiques, d’états psychiques traversés par des courants de mémoires et d’émotions contradictoires ou toujours plus ou moins dialectisés. C’est-à-dire que l’écriture n’y entre pas parce que c’est psychologique, mais parce qu’elle y trouve un matériau très concret et fluctuant, dense, en mouvement, exactement de la même nature, finalement, que ce qui se passe par exemple dans Continuer, avec la course de chevaux entre mère et fils : un emballement de la phrase et du rythme qui correspond à l’accélération des chevaux. Ce qui veut dire que, dans le cas des humains, on peut rapporter ces mouvements de souffle à la psyché humaine, psychologique en partie, mais pas seulement, puisque l’écriture cherche à épouser, toujours, le mouvement de ce qui agit, de comment ça agit. Elle peut en effet tenter de refléter la psychologie du personnage, quand il est aux prises avec la question existentielle du vertige, entre risque de suffoquer, d’étouffer, par excès, et risque de s’éteindre, de se perdre, par essoufflement.

Je vais prendre deux exemples : Autour du monde et Ce que j’appelle oubli.

On pourrait dire qu’il y a énormément de points communs dans le rythme de la phrase entre ces deux textes : un rythme rapide qui se déploie en une seule phrase pour Ce que j’appelle oubli. Mais dans ce texte – qui n’est pas un roman parce que sa phrase unique en détermine le genre –, il y a une inflexion qui correspond plus à ce dont vous parlez ici, c’est-à-dire que le souffle est bien relié à la psychologie du personnage, si on entend psychologie comme lieu d’exercice de l’être, là où se concentre l’activité des affects, de la mémoire, de la perception et de l’interprétation. C’est sans doute le livre où la question est allée le plus loin dans cette recherche de coïncidence entre la vie et la mort via le souffle de l’écriture.

Dans Autour du monde, on est dans un registre complètement différent : la langue est portée, mais ce n’est pas un personnage qui la porte, et les personnages ne sont pour rien dans le mouvement qui fait passer, dans la phrase même, d’une histoire à l’autre ; ici, la langue garde le même mouvement d’une histoire à l’autre. La langue unifie et dépasse les histoires et ne se moule pas, ou assez peu, à ce que vit individuellement tel ou tel personnage, dans la mesure où chaque personnage n’occupe qu’un moment trop court pour qu’on puisse entrer pleinement dans sa psyché, dans ses méandres intérieurs, ses paysages mentaux – terme métaphorique qui me semble plus juste que de parler de « psychologie ».

6. J. W. : C’est-à-dire que ce n’est pas le personnage qui fait la respiration du livre, quel que soit le moment d’essoufflement ou d’asphyxie de son existence, dans lequel il est saisi de façon métaphorique ?

L. M. : Dans Autour du monde, l’épisode de la scène d’amour des deux hommes, en Russie, voit se joindre l’écriture et ce que vivent les personnages dans la question du souffle, de l’essoufflement de la passion amoureuse, du désir et de l’épuisement des corps. La langue tente d’épouser le corps pour dire cet épuisement et ce désir, la langue veut étreindre les corps. On peut trouver des exemples où la langue déploie toute seule ce même rythme sans besoin du personnage, mais on ne peut pas trouver l’inverse, la voix du personnage seule, comme une donnée réaliste, sans la recherche d’un souffle propre de la langue. C’est d’ailleurs précisément ce qui m’intéresse au théâtre : la langue ne peut pas y hypnotiser comme dans le monologue, elle n’a pas ce pouvoir, elle demande à vivre dans un autre espace. Mais restons-en aux romans. Aujourd’hui, j’ai l’impression d’être à distance des monologues comme je les pratiquais dans mes premiers livres. Je n’arrive plus totalement à adhérer à l’idée d’une langue proférée et vécue en même temps. J’ai l’impression de narrateurs qui sont en train de commenter ce qu’ils vivent, et je me sens à l’étroit dans une technique narrative qui ne laisse pas suffisamment vivre l’écriture, car il faut que celle-ci vive comme si elle était un personnage elle-même, qui n’a pas besoin de cette enveloppe charnelle qu’est la voix du personnage. J’aime de plus en plus l’intériorisation du mouvement de la langue, et paradoxalement je la trouve davantage intériorisée en passant par une langue à la troisième personne, qui a la souplesse de se faire accueillante et d’être traversée par des morceaux de discours intérieurs, mais avec plus de souplesse qu’un simple monologue. C’est une façon de monologue à la troisième personne, si l’on peut dire, dont la porosité est la première des qualités. Les monologues sont plus denses et plus libres quand ils s’insèrent dans un flux de langue plus autonome – plus abstrait d’une certaine manière, car moins entravé par un recours fictif à une incarnation.

7. J. W. : Il serait donc nécessaire pour vous qu’à un moment l’écriture se déconnecte, se décolle du personnage pour ne plus être la projection de son intériorité ?

L. M. : Oui, justement pour cette question du souffle. Mais encore faudrait-il à l’intérieur de cette notion différencier ce qu’on appelle souffle et ce qu’on appelle rythme. Parce qu’il y a une chose extrêmement importante pour moi, c’est le rythme. Si ce que j’écris devait être de la musique, ce ne serait pas mélodique, ce serait plutôt d’abord percussif – oui, à la John Cage –, et les virgules, les tirets, sont pour moi des outils rythmiques aussi importants que les personnages. Faire entrer quelqu’un, faire sortir quelqu’un d’une pièce, ça, c’est le rythme, comme on le retrouve chez Beckett. D’ailleurs, je pourrais aussi vous dire d’aller voir ou revoir Film, de ce même Beckett, avec un Buster Keaton très émouvant comme ombre de lui-même. Ce qui est intéressant, pour ce qui nous occupe, c’est la façon dont la caméra agit ici : elle enregistre, elle se déplace, mais elle est surtout vivante comme un personnage, c’est-à-dire que son regard n’est pas neutre, on la sent présente dans la pièce avec le personnage qu’elle filme, elle assume sa présence tout en filmant ; pas omnisciente tout à fait, pas personnage réellement, pas monologue ou monologue objectif – c’est très difficile d’en définir le statut, mais en tout cas cette position introduit un mouvement, du jeu entre regardeur et regardé – c’est le sujet de Film – et cette respiration nous ramène à la vision asiatique qui complexifie notre rapport au point de vue, en l’incluant dans l’espace qu’il prétend montrer. La façon dont l’écriture se décolle du personnage et le donne à voir, pris dans un mouvement qui le dépasse, est effectivement une nécessité qui m’apparaît de plus en plus évidente. C’est une façon de poser la question de la place humaine, du personnage, dans le monde – sa taille minuscule dans le monde, sa taille qui prend les proportions d’un univers dans son intériorité. L’écriture doit pouvoir passer de l’un à l’autre, comme elle doit pouvoir enjamber le temps, ou s’y coller. Soit entrer dans le détail, plonger toujours plus avant, entrer dans l’image par le détail et dilater le temps jusqu’à rendre un mouvement qui dure une seconde presque infinie, en rejouant le paradoxe de Zénon, soit, au contraire, comme on le trouve dans ce passage très connu de l’Éducation sentimentale, faire défiler les années en quelques lignes.

8. J. W. : C’est le souffle comme rapport au temps, comme équilibre à trouver entre l’échelle de la phrase et l’échelle plus ample de la narration ?

L. M. : Le souffle offre une plasticité qui permet d’étirer ou de raccourcir, de densifier à l’extrême des situations, de faire corps avec elles, mais concerne aussi la narration et la structure romanesque elle-même. Le grand souffle du roman américain, comme le Outremonde de Delillo, ou, plus récemment, le 4321 de Paul Auster, ou celui, espagnol, de Jaumé Cabré avec Confiteor, Dans la grande nuit des temps de Muñoz Molina. Le mot souffle touche la phrase, mais aussi la structure, la question même du roman, l’épaisseur même du roman, sa densité. C’est un phénomène qui touche tous les niveaux, tous les étages de la fusée. Je le préfère aussi pour cette raison au mot musique.

9. J. W. : Le souffle rejoint aussi la problématique de l’extérieur et l’intérieur, du rapport à l’autre : il y a le souffle dans le corps, et celui qui vient de la nature, avec le vent par exemple, donc se pose métaphoriquement le rapport à l’autre, sans lequel le souffle s’arrête. Et dans le texte lui-même, cela pose la question du vide, des interstices laissés par le texte, ouverts peut-être au lecteur.

L. M. : Dans Loin d’eux, il y a ce moment où l’on entend Marthe qui dit qu’elle entend la porte qui claque. Un blanc. Puis la parole est reprise par Jean, qui dit qu’il vient de claquer cette porte et de sortir. Dans ce blanc, que s’est-il passé ? Le lecteur ne se pose pas vraiment la question, on est passé de l’intérieur à l’extérieur, il y a une coupure dans le texte, mais cette coupure est dynamique, elle se relance par le blanc, qui est comme ces interstices dont nous parlions dans la peinture chinoise, plutôt des espaces de circulation, comme la brume, des éléments flottants qui permettent d’agencer les choses et de les articuler entre elles, dans une dynamique du souffle, via le vide. Pour répondre à cette question de l’autre, le monologue, contrairement au soliloque, n’est pas forcément tourné vers soi. Dans Dans la Foule, les personnages parlent de ce qu’ils vivent mais parlent peut-être surtout des autres ; les monologues ne sont pas seulement destinés à parler de soi, mais aussi à montrer l’autre, qui existe parce qu’il est regardé. Je pense, par exemple, au moment où les personnages sont chez Gabriel et ne cessent de se décrire les uns les autres, là, c’est flagrant. Ce qui m’intéresse, c’est de décrire comment les choses vont interagir sur la façon de percevoir les personnages – ce qui est très traditionnel dans le roman, Balzac le faisait très largement : toute la description de l’intérieur bourgeois décrit le milieu, la position du personnage, l’aspect sociologique bien sûr, mais également sa réalité psychologique.

10. J. W. : Oui, mais chez Balzac, l’intérieur est conçu pour être le reflet du personnage, il lui est consubstantiel, et tout se passe comme s’il n’y avait pas d’espace, d’interstice, de « jeu » dans cet effet de miroir.

L. M. : Ce qui change, c’est que cette fois c’est la langue elle-même qui est le personnage et tout ce qui l’entoure. Le personnage fait partie d’un tout, alors que chez Balzac, ce tout est instrumentalisé pour percevoir le personnage. Pour nous, évidemment, le personnage et le monde sont faits de la même matière, qui tient tout entière dans la langue. C’est pourquoi la question du souffle est capitale, puisqu’il s’agit d’unifier une vision du monde et des êtres, du singulier et du pluriel. C’est ça qui est en jeu, une langue qui fasse monde.

11. J. W. : Mais est-ce que ce souffle de la langue qui unifie, qui crée de l’espace autour du personnage tout en créant son propre espace de déploiement, dans un même mouvement, ne fait pas aussi entendre parfois, dans cette alternance entre vide et plein qui est le propre de la respiration, une musique, une singularité sonore ?

L. M. : On dit le mot musique, et tout de suite je pense à l’écriture de Duras, qui en a d’ailleurs beaucoup parlé. On peut prendre l’exemple de Capri, d’Hervé Vilard. On sait que Duras disait que c’était une chanson géniale. Et quand on lui demandait pourquoi, elle s’étonnait que ce ne soit pas une évidence. Et il suffisait qu’elle dise le texte pour que ces quelques mots très simples deviennent du Duras. Épelez : « Capri, c’est fini/ Et dire que c’était la ville/ de mon premier amour ». Duras avait cette capacité incroyable de s’approprier le monde par les mots ; elle le dit et ça devient ses mots, ça devient sa musique. Dans des livres très courts, comme La maladie de la mort, si on prend les premières lignes, ce sont des mots d’une banalité incroyable, et pourtant, tout de suite, c’est la musique de Duras qui se fait entendre, et d’elle seule. C’est le style, qui n’a rien à voir avec cette infamie de la belle langue, du beau style, de la fadaise académique. Le style, ici, c’est ce par quoi s’exprime la vision du monde d’un artiste, ce qui fait de son point de vue un observatoire unique, une expression du monde et des êtres. Et pourtant, ce qui frappe chez Duras, c’est la simplicité des mots utilisés, ce sont des mots qui appartiennent à tout le monde et dont tout le monde a l’usage. Mais pourtant, voilà, un silence, une vibration – une fois encore, l’art de faire sonner les mots et les silences. Vous voyez, on peut dire que Mauvignier fait des phrases longues ou tarabiscotées, et que s’il y a une sonorité qui est la sienne, au fond c’est normal, c’est qu’il y travaille beaucoup. Chez Duras, on a l’impression qu’elle n’y travaille pas du tout, et c’est ce que je trouve extraordinaire ; il lui suffit de deux, trois mots très ordinaires, et sa musique est là tout de suite. La musique, oui, c’est vrai.

12. J. W. : Comment, selon vous, Marguerite Duras atteint-elle cela, cette vibration des mots qui immédiatement transmet sa vision du monde, la fait advenir ou résonner avec évidence, justesse ? Tout cela provient bien tout de même d’un travail sur la langue ?

L. M. : On a l’impression que c’est quelque chose qui ne lui appartient même pas, que c’est elle-même, que c’est l’expression de sa singularité, que ça lui est naturel comme de respirer – l’écriture, cette écriture-là est son souffle, elle respire le monde et la vie par cette écriture.

Si on regarde l’évolution stylistique de Duras, quelque chose s’est considérablement appauvri avec le temps, si l’on veut, ou épuré – enfin je n’aime pas la connotation de purification qu’il y a dans le mot « épuré ». Mais appauvri, oui, c’est une forme qui s’est débarrassée du souci de faire littéraire, et qui pourtant n’a jamais sombré dans la banalité. Duras a déclenché – hélas elle en est la première victime – toute une suite d’épigones dont l’écriture est tristement banale, parce que dénuée de cette intériorité d’un souffle, d’une projection où vibre l’élan d’un son. Je dis n’importe quoi : « Vous. Vous regardez. Vous regardez la caméra. » Quelque chose comme ça, de durassien. Les gens pensent qu’il leur suffira d’écrire « tu regardes la caméra ». Mais non, les points, l’amplification d’une phrase à l’autre, ce qui ne se joue pas dans les mots les anime et les rend plus vibrants – comme chez Palermo, comme chez Cage, comme dans la brume de la peinture chinoise. Mais ça, il faut regarder autre chose que le doigt qui désigne la lune pour en avoir conscience.

13. J. W. : Quant à votre écriture, la définiriez-vous plutôt comme une écriture de souffle ou de voix ?

L. M. : D’un point de vue stylistique, dans mes premiers livres, c’est la voix, au sens de profération, qui est immédiate. Mais plus ça va, plus le souffle prend le dessus. Parce que je sais que ce qui me fait écrire, c’est le souffle. Parfois, il est vrai que c’est vraiment lié à une voix, que j’entends, dont je perçois les inflexions, sans trop savoir si elle est celle de quelqu’un ou pas, mais une voix, oui, c’est arrivé beaucoup dans les premiers livres, ça revient parfois de temps en temps, mais ça s’estompe, et je crois que c’est lié à ce basculement qui s’opère dans mon écriture d’un besoin d’incarnation de la langue – d’ailleurs, je ne sais pas très bien, dans le monologue comme je l’ai pratiqué beaucoup, si c’est la langue qui a besoin d’un corps, d’un personnage pour être véhiculé, ou si, au contraire, c’est elle qui véhicule le personnage : une fois encore, la notion d’incarnation n’est pas si simple, rien ne se donne si facilement. Pour autant, depuis que la langue et le personnage s’émancipent un peu l’un de l’autre, je crois que le souffle supplante la voix, car le souffle n’a besoin que de l’énergie qui le met en action, il n’a pas besoin d’un support – il est tsunami, et peut-être, j’avance une hypothèse, qu’avec le premier épisode de Autour du monde, quand le tsunami ravage le Japon et qu’il emporte Guillermo, c’est la langue elle-même qui se débarrasse de son besoin de passer par les voix des personnages, c’est-à-dire par leur corps, ou leur représentation. Peut-être que ce moment-là est celui d’une bascule dans mon travail, le jour où la langue a accepté et accompli ce qu’elle cherchait et qui lui résistait encore un peu avec le on et le nous de Rabut dans Des Hommes, ou même déjà dans le début de Seuls.

Maintenant, j’ai l’impression que mon écriture est à la fois beaucoup plus simple et paradoxalement plus complexe. Elle me permet techniquement d’ouvrir à des points de vue plus amples, plus riches, naviguant du micro au macroscope, de l’intérieur à l’extérieur et du collectif à l’intime avec plus de fluidité. Je me sens beaucoup plus libre formellement, et, en fait, moins encombré. Je pourrais ainsi imaginer un roman détaché du seul point de vue humain, pour atteindre celui, non pas d’une totalité omnisciente qui me fait vraiment horreur, mais la liberté du vivant, du mouvement qui agit entre les choses et les anime en les mettant en relation entre elles. Un roman de vent et de brume, qui dirait qu’il n’y a pas de séparation entre la terre, le feu, l’air et l’eau, comme il n’y en a pas entre les animaux et nous, et comme il n’y a pas, entre nous, de différences si insurmontables qu’elles nous éloignent de la même humanité. L’écriture, c’est capter l’air entre les mots.

14. J. W. : Ce roman « de vent et de brume », qui capterait le mouvement de la vie, serait pour vous le roman idéal ?

L. M. : Oui.

15. J. W. : Et, même si ça c’est un idéal, vers quoi avez-vous l’impression que tend votre écriture aujourd’hui, que vous ne sauriez pas faire ? Quelque chose d’épuré comme vous le disiez, de plus simple ?

L. M. : On peut dire ça, mais en même temps mes livres sont de plus en plus gros !

16. J. W. : Oui mais moins encombrés, déroulant une ligne plus nette, peut-être ?

L. M. : C’est-à-dire qu’ils peuvent passer par plus de registres, très différents, par exemple dans la façon d’intégrer des dialogues, ce qui est extraordinairement compliqué, mais aussi en accomplissant plus de variations, en incluant différents niveaux de récits. La fluidité de l’écriture permet de complexifier la structure romanesque, et d’ouvrir à une réalité protéiforme plus conforme à la complexité de la vie, où s’entremêlent histoires collectives et personnelles, passé, présent, futur, etc.

17. J. W. : Justement, dans Histoires de la nuit, la façon d’intégrer les dialogues n’avait jamais été à la fois aussi chaotique et aussi fluide. Vous n’aviez jamais été si loin dans la façon de nous faire perdre nos repères, et pourtant on ne s’y perd jamais. Tout semble arriver de la même façon dans le tissu du texte, on ne sait jamais si c’est une parole, une pensée, ni qui parle, tout s’enchaîne très vite et sans aucune marque nette.

L. M. : Au départ, je voulais un livre qui commence – même si c’est prétentieux de le dire – à la manière de Marcel Proust, avec de longues phrases serpentines qui retomberaient bien sur leurs jambes, un peu à la Claude Simon aussi, des phrases amples et très descriptives, mais surtout très solides. Et au fur et à mesure que les intrus arrivent, je voulais que le récit fasse disjoncter la phrase, et aller vers une rupture à l’intérieur, et là, si l’on peut dire, il s’agissait de passer de Claude Simon à Lobo Antunes, pour rester avec deux figures majeures pour moi. C’était très important de travailler à déstructurer quelque chose à l’intérieur du texte, puisqu’il s’agit bien de raconter, à travers une histoire, une autre histoire : celle qui raconte comment l’histoire se raconte. Il y a l’histoire que raconte le roman, mais il y a l’histoire de ce roman qui s’écrit. Ça commence par un anniversaire où chacun essaie de tout mettre à sa place, puis, au fur à mesure, tout se dérègle, se déplace, se fissure, craque, et se casse. Il y a un trajet qui est à peu près le même pour la langue. Et ce trajet touche à la question du souffle, également pour le lecteur, pour qui la traversée des phrases évolue au cours de son avancée dans le livre, en même temps que le trajet des personnages.

18. J. W. : La porosité de votre langue, qui a été accrue entre autres en sortant du monologue et en passant par la troisième personne, cette ouverture à d’autres possibles à l’intérieur d’elle-même dont vous parlez, va-t-elle aussi de pair avec une porosité ou une fluidité des genres ? Car si cette langue est contaminée par une multitude de visions et de discours, n’est-ce pas parce qu’elle porte la trace de votre rencontre avec la langue du théâtre, par exemple, (ou encore d’une proximité avec la poésie) ? Le roman ne devient-il pas paradoxalement plus assumé comme genre quand il accueille les échos d’autres genres ? De quelle manière leur présence influe-t-elle sur la reprise de souffle dans le texte, sur le rythme de la phrase, sur les silences qui s’ouvrent entre les mots ?

L. M. : Sur la question de la porosité entre les genres, il faut repasser par le début. En écrivant mes deux premiers romans, je n’avais pas en tête leur dimension théâtrale, que j’ai découverte par l’intérêt que beaucoup de metteurs en scène m’ont manifesté en voulant adapter Loin d’eux. Ils trouvaient que le roman avait un caractère théâtral parce que le monologue, tel que je le pratiquais, ne correspondait pas tant à un récit à la première personne qu’à une profération, un souffle qui appelait le corps, l’incarnation. Enfin, non, c’était vraiment la profération. L’incarnation était une conséquence de la profération, qui est une projection vers l’autre. Ce qui les intéressait, c’est le fait que la profération soit liée au souffle, à l’énergie, à la parole comme corps d’elle-même, j’allais dire, oui, car la profération donne à la parole son propre corps. Tous les personnages prennent la parole en disant « moi, Jean », « moi, Marthe », au début de leurs interventions. Il y avait presque une adresse au public, que je trouvais un peu emphatique, mais qui fonctionnait bien dans un roman, alors qu’elle aurait été, à mon sens, un peu trop théâtrale pour trouver correctement sa place au plateau. Mais c’est à cela qu’ont été sensibles un certain nombre de metteurs en scène. Les conversations que j’ai eues avec eux m’ont fait cheminer dans ce sens-là, dans une compréhension de ce phénomène, et c’est en partie ce qui, je dois dire, m’a conduit vers un théâtre qui, pour autant, n’est pas celui de la profération. Mais pourtant, c’est le lieu de l’ouverture à une conversation entre deux arts.

Le deuxième point c’est qu’au fil des romans, cette part « profératoire » s’amenuisait, on allait vers le récit, vers une voix à la première personne, vers moins de théâtralité aussi, mais vers plus de roman. Il y avait un besoin de chercher à m’ouvrir à d’autres territoires, y compris à l’intérieur du roman. Je sentais que la question du souffle travaillait, que la projection en spirale de la langue monologuée, cette trajectoire liée au ressassement, tout ce qui m’avait plu par exemple chez Thomas Bernhard, commençait à me limiter et à devenir un peu mécanique ou problématique. Parallèlement, donc, je me suis mis à m’intéresser de près à l’écriture théâtrale, et notamment à la façon dont Thomas Bernhard ou Beckett, ou encore Jon Fosse, ou d’autres, s’étaient posé le problème en tant que romanciers, puisque, au départ, ils étaient des écrivains de prose. Tous ces écrivains, dont la langue romanesque est monologuée, ont pratiqué un théâtre qui est dialogué et ne fonctionne pas du tout de la même façon que leurs romans. On peut se dire qu’il aurait été simple à Bernhard de se contenter d’écrire un roman en le faisant dire par des comédiens, simplement en jouant sur quelques coupes adroites, dans un texte dont la durée aurait été calibrée pour le théâtre. Mais aucun d’eux n’a cédé à cette facilité ; tous ont choisi le dialogue, une forme qui va à l’encontre du monologue. Mais pourtant, ce qui revient, par des répétitions de motifs, a quelque chose de l’ordre du ressassement, d’un mouvement circulaire, c’est la façon de créer dans les dialogues des ricochets, des jeux de balle qui font que tous les protagonistes se renvoient la langue comme une patate chaude impossible à garder dans les mains, à interroger toujours, comme si c’était dans l’espace entre les protagonistes que se trouvait l’espace de la langue, et qu’il fallait toujours ce souffle entre eux pour la rendre possible. Cela me troublait beaucoup, et c’est à ce moment-là que j’ai écrit Le Lien, texte inspiré d’une histoire vraie, celle d’un écrivain dont la langue compte énormément pour moi : Antonio Lobo Antunes.

19. J. W. : Peut-on dire que Le Lien accomplit la transition entre le roman et le théâtre ?

L. M. : On peut dire que c’est le début de la transition. Mais Le Lien, ce n’est pas exactement du théâtre, ce n’est pas encore du théâtre, il me semble, c’est ce que je ressens. Pour moi, c’est sans doute encore la présence d’une langue qui renvoie à quelque chose de trop littéraire, même si on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Mais pas encore le théâtre. Le théâtre comme je crois qu’il est possible, envisageable aujourd’hui. C’était durassien, trop durassien, Le Lien. Duras, qui est passée d’un genre à l’autre, a été un jalon important pour moi, déjà simplement par le fait de me dire qu’on avait le droit de tenter ces pas de côté, contrairement à ce que tout le monde voulait me faire croire. Beaucoup voulaient que je refasse le même roman, sans fin, que je décline des Loin d’eux jusqu’à la fin des temps, sans voir que répéter un livre, c’est le trahir, c’est le tuer. La seule façon d’être fidèle aux livres qu’on a écrits, c’est de retrouver l’urgence et l’incapacité qu’on avait de les écrire avant de les avoir écrits. Le théâtre était impossible, c’est pour cette raison qu’il fallait s’y coller. Duras, dans Le Lien, m’a grandement aidé à assumer cet effort sur soi. Et puis, ce qu’il faut dire, c’est qu’à un moment j’ai compris que les metteurs en scène qui voulaient adapter mes livres au théâtre, ce qu’ils voulaient vraiment, ça aurait peut-être été de les avoir écrits, mais c’était surtout de les répliquer, de les dupliquer si l’on veut, sans que le livre y trouve matière à se grandir, à se métamorphoser en s’épanouissant dans une autre forme. Ce que je voyais, c’est que le livre, par les multiples coupes qu’on allait lui imposer, imposer à sa construction, allait en sortir amoindri. L’imposition d’une voix, par un comédien, allait aussi figer une lecture, quand, avec le livre, l’interprétation est ouverte pour le lecteur. Donc, le livre n’avait qu’à perdre, il me semble, dans cette aventure. Pour autant, le désir de théâtre était là, mais j’avais envie de lui trouver un lieu propre dans mon écriture, un lieu qui ne soit pas celui du roman, mais uniquement celui du théâtre : un lieu qui pourrait vivre entre les personnages, par leurs voix, mais aussi par leur silence – alors oui, faire entendre comment le silence résonne dans la réalité de deux personnes qui ne savent pas se parler dans un espace clos, ça, oui, ça m’intéressait déjà. J’avais envie d’un théâtre qui ne soit pas du roman adapté, qui palpite de ses propres hésitations et de ses déplacements, que les didascalies soient aussi du texte – c’est-à-dire l’abolition de la langue sur le plateau – le plateau fait langue, surgissement de la parole, apparition, au-delà et en-deçà de la voix.

20. J. W. : Un théâtre plus distancié vis-à-vis de la langue ?

L. M. : Je ne sais pas comment dire. J’entends l’idée que ce théâtre aurait un rapport plus distancié à la langue, mais je ne peux pas le dire comme ça. Ce n’est pas une distanciation. C’est-à-dire qu’il s’agit de transférer l’espace du texte dans l’espace plus incarné du plateau. Beckett fait ça, à mon sens, avec l’épuisement de la langue qu’offre l’espace scénique. Pour moi, je ne parlerai pas d’épuisement de la langue. Mais Beckett, lui, vient à bout de la langue. Il l’a essorée de telle manière qu’il ne reste d’elle que le mouvement des corps – pas même les corps. C’est une écriture directement dans l’espace. Dans Quad, on pourrait penser que c’est de la chorégraphie, alors que non, c’est l’œuvre d’un écrivain qui écrit avec les corps dans l’espace du mouvement, parce qu’il a épuisé la langue parlée.

Pour moi, ce n’est pas une ascèse comme ici chez Beckett, mais tout de même, c’est une façon de faire tellement chauffer la langue qu’à la fin elle se diffuse dans l’espace sans plus avoir besoin des mots : le théâtre, c’est la langue à l’état gazeux. C’est-à-dire que je ne décris plus une femme qui parle, mais d’un seul coup cette femme est là, et elle n’a même plus besoin de parler pour signifier sa présence. Et pourtant, au théâtre, la langue devient le monde, devient une métaphore du monde. C’est un paradoxe si l’on veut, mais cette abolition de la langue, c’est aussi le lieu de son triomphe : ce dont parle Bergman dans son livre de souvenirs quand il dit qu’au théâtre, ce qui est extraordinaire et bouleversant, c’est que quelqu’un arrive sur un plateau avec une banale chaise de cuisine, et qu’il suffit qu’on dise « le spectacle a commencé » pour que ce quelqu’un devienne un acteur et que la chaise, cette chaise banale de cuisine, devienne étrange, magnifique, unique – ce qu’elle est, toute manufacturée qu’elle soit. L’acteur dit : « Je suis le roi des temps anciens », et ce n’est plus un acteur, c’est un roi. Puis il dit : « Ceci est mon trône, il a dix mille ans », et cette chaise banale devient un trône. C’est cette magie qui compte. C’est pour cela que le théâtre et le cinéma ont toujours exercé une fascination sur les écrivains, parce que d’un seul coup on passe par une incarnation qui est presque le monde. Les corps, les mouvements deviennent langage, dépassent la langue, et celle-ci peut aussi devenir un objet, une réalité tangible. Je dis en montrant une allumette que c’est un incendie, parce que l’allumette contient l’incendie qu’elle rend possible, et alors l’incendie est là. La frustration du romancier, c’est toujours qu’il produit un objet dans le monde, un livre, du texte, mais qui ne sera jamais ce monde lui-même, bien évidemment. Le théâtre, lui, donc, transforme la fluidité de la langue en un état gazeux, comparable à l’air qu’on respire.

21. J. W. : Ce qui est paradoxal, c’est que c’est à la troisième personne que vous vous rapprochez du théâtre, en trouvant une langue plus incarnée que celle des premiers romans.

L. M. : Il y a quelque chose de très simple : le « je », au théâtre, est tautologique. Celui qui dit « je » se dédouble, puisque sa présence physique est déjà la preuve de ce « je » qu’il n’a plus besoin de nommer. Ce « je » devient encombrant. Mais parlons des dialogues au théâtre, cette façon, pourrait-on croire, naturelle, de parler à l’autre, de l’interpeller. Quand un personnage parle à quelqu’un d’autre, la vérité c’est qu’il voit l’autre comme le réceptacle de sa parole, et non comme une altérité. Ça, ce n’est pas moi qui le dis, c’est Koltès. Comme me l’a fait remarquer Jean-Pierre Pancrazi, qui adapte Loin d’eux pour le cinéma et qui a travaillé longtemps avec Patrice Chéreau, et qui connaît donc très bien l’œuvre de Koltès, le problème avec les dialogues, c’est qu’il faut prendre acte que ça n’existe pas. Quand deux personnes discutent, elles ne parlent qu’à elles-mêmes, ce qui produit parfois des répliques étranges au théâtre, mais tellement justes, tellement proches du fait que, dans la vie, chacun suit son idée, écoute poliment celui d’en face qui poursuit lui-même son idée, chacun dans son couloir. Parfois, les dialogues se font échanges, mais rarement, plus souvent ils se croisent comme des voitures sur deux voies – et rarement plus. En ce sens, le dialogue prolonge le monologue, et lui offre la possibilité de prendre un relief qu’il n’aurait pas de lui-même. Donc, cette troisième personne dont vous parlez, elle ne vient pas de rien, elle se pose naturellement comme une sorte de dédoublement du « je ». On existe par le regard des autres, et le monologue fait souvent exister davantage celui qui est face au locuteur que ce locuteur lui-même. Cette porosité m’a toujours touché, quelque chose même de la texture de ce que j’écrivais allait permettre cette porosité, et le théâtre m’a aidé à me frayer un chemin.

22. J. W. : Finalement, c’est en l’enrichissant de formes a priori extérieures au roman que vous avez affirmé la pratique de celui-ci ? Est-ce lié au fait que le roman est un genre hybride ?

L. M. : Oui, tout à fait, le roman est d’une plasticité remarquable. Dans la pratique, ça s’est fait en plusieurs étapes, dont je n’avais d’ailleurs pas tout à fait conscience au début. Prenez les 25 premières pages de Seuls, roman qui commence à la troisième personne, jusqu’au moment où l’on apprend que le narrateur n’est pas omniscient, pour reprendre ce terme que je n’aime pas beaucoup, mais que c’est un père qui parle de son fils. On repart dans un monologue, mais ce monologue glisse tout de même du côté des récits tendant à l’objectivité narrative, ou joue avec ce glissement. Seuls est, pour cette raison, un livre très important pour moi, il est plein de glissements vers le romanesque. La première partie – malgré cette fausse troisième personne – est peut-être plus proche des premiers romans que la deuxième partie, qui tourne plus nettement vers une résolution où l’on se trouve face à une forme de suspense. Dans La Foule reprend le monologue et la structure des livres comme je les avais écrits avec Loin d’eux, mais j’avais choisi de réutiliser une forme que je connaissais bien parce que je cherchais à donner à mon livre une ampleur nouvelle pour moi, un souffle nouveau, parce que je m’attaquais à des lieux réels, à un fait d’histoire contemporaine ; je m’apprêtais à nommer des lieux, dater des faits, ce qui était très nouveau pour moi et m’impressionnait, comme m’impressionnait l’ampleur narrative – le souffle – que je voulais donner à ce livre. J’avais besoin que ce soit un torrent, un flux, car le livre devait charrier plus grand que lui – le stade du Heysel est un drame de portée européenne. Ensuite, dans Des Hommes, je crois que j’ai pris confiance en mes moyens techniques. Dans la foule m’avait donné les moyens de passer à un autre étage, si je peux le dire comme ça, dans l’art du roman, en me risquant à des sujets plus ambitieux et à un traitement narratif plus complexe. Avec le personnage de Rabut, dans Des Hommes, on passe du monologue au récit à la première personne, un peu comme ce qu’il y avait dans les premières pages de Seuls. Mais Des Hommes est un livre-charnière de ce point de vue : la période algérienne est racontée au présent par Rabut, mais on finit par passer du « je » au « on », pour accueillir une collectivité des soldats, d’une époque, de la mémoire – c’est une sorte de monologue collectif si l’on veut, ce « on » qui prend toute la place. C’est une question à laquelle je tente de répondre depuis mon premier livre : qu’est-ce qu’une démocratie fictionnelle. Un roman, avec ses hiérarchies de personnages, impose un ordre pyramidal. J’ai toujours rêvé – et c’est un grand fantasme de la littérature du XXe siècle, je pense à Dos Passos et à sa trilogie USA – d’un roman où tous les personnages seraient des personnages principaux, sans tête d’affiche, si l’on veut. Le « on », dans Des hommes, tente de résoudre la multiplication des voix déjà présentes dans Loin d’eux, dans Dans la foule. Cette dimension-là trouve un autre développement avec Autour du monde. Ce désir démocratique, ou égalitaire, cette utopie se manifeste doublement. D’abord par le nombre des histoires qui se succèdent sans prévalence de l’une sur l’autre – comme si chacune avait été prélevée au hasard dans le monde du tourisme un jour de catastrophe mondiale – et comme si chacune en valait une autre. Et ensuite par cette langue où tous se diluent, qui tout à coup se détache de son support d’incarnation. Et cela me libère alors d’une contrainte que j’avais fortement ressentie pour Dans la foule, où je passais par exemple du regard de Tana au regard de Jeff, et où je voyais que chaque personnage était toujours condamné à parler des autres, puisque pour faire vivre et se mouvoir l’un, j’étais obligé de le faire vivre et se mouvoir dans le regard de l’autre.

23. J. W. : C’est en effet la condition pour que le récit avance dans un roman qui s’élabore à la jonction de plusieurs monologues.

L. M. : C’est-à-dire qu’il y a deux temps : le récit intérieur du personnage, et le temps du récit collectif qui, lui, doit avancer, qu’il faut bien faire avancer sur une ligne plus ou moins droite, là où les récits intérieurs bifurquent volontiers, s’autorisent des retours, des pauses, des stagnations, des projections, etc. De ce point de vue, le monologue est très contraignant. C’est une entrave importante au développement et aux échappées formelles. Avec Autour du monde, je me suis dit qu’on pouvait aussi faire en sorte que la langue se libère de cette incarnation un peu pesante pour accueillir des sensations qui passent – comme quand, en passant à côté d’un fleuriste, on est soudain saisi par une bouffée d’odeurs parfumées. Je voulais que cette langue capte les mouvements que les personnages ne voient pas forcément.

24. J. W. : Peut-on dire que cela est poussé encore plus loin dans Histoires de la nuit ?

L. M. : Disons que ce n’est plus du tout un problème dans Histoires de la nuit. Dès Continuer, ce n’était plus un problème, mais les phrases étaient plus courtes, c’était plus simple et plus modeste comme projet.

25. J. W. : Je dirais pour ma part qu’il y a un pont entre Autour du monde et Histoires de la nuit, avec un approfondissement de l’aspect « totalité » d’un texte qui intègre tout, s’ouvre à tous les possibles, une nouvelle étape dans la profusion de la matière textuelle, dans cette perspective de « faire monde » pour la langue, ou faire feu de tout bois.

L. M. : Oui, c’est Continuer qui m’a permis de garder et de prolonger la ligne directe qu’il y avait dans Autour du monde, dont les étapes ne sont pas quatorze histoires séparées, comme on me l’a parfois dit sans y regarder de très près, mais les stations d’une seule ligne droite, d’un seul mouvement – comme un collier avec ses quatorze perles si l’on veut, en espérant que ce soit des perles et pas de la pacotille.

26. J. W. : Mais comme dans Histoires de la nuit on perd ce côté morcelé d’Autour du monde, le texte donne vraiment l’impression d’une masse, d’un bloc qui avance mais qui est encore plus protéiforme qu’Autour du monde. La dimension multiple et foisonnante vient de la langue et non plus du nombre d’histoires et de personnages.

L. M. : Oui, c’est très juste. Je peux intégrer des variations plus fortes parce qu’on est dans un lieu unique avec peu de personnages. Je peux, à l’intérieur de cette intrigue restreinte, brasser de la temporalité, des strates de récits, et de l’espace. Et même, je le dois absolument, car c’est par la langue et par son déploiement dans des strates où elle n’a pas l’habitude d’aller – surtout avec ce genre de récits qui sont souvent très conventionnels et codifiés – que je vais pouvoir donner un foisonnement impossible sans ça.

27. J. W. : Comme dans Autour du monde il y a cette contrainte de la « petite perle », le texte peut moins faire amalgame, constituer cette agrégation d’une multitude de fragments, un texte-creuset où la langue s’ouvre à tous les discours.

L. M. : Dans Autour du monde, ce que je cherche, comme je sais que le livre est fait de choses parcellaires, c’est que le lien se fasse par l’écriture, parce que le tsunami, qui est le lien thématique entre ces parcelles, est une métaphore de l’écriture. Le lien, l’énergie, ce que Claude Simon appellerait « les Corps conducteurs », ce flux d’énergie qui traverse la terre, c’est cette ligne droite qui tient le livre, sinon effectivement ce serait des nouvelles. Le sujet principal est l’écriture, et si on ne voit pas que c’est une ligne droite avec une succession de stations, on passe à côté du livre. C’est pour cette raison que la première image est une photo de stations de métro, c’est peut-être un peu elliptique, ou théorique, mais pour moi ce n’était pas un hasard de placer cette photo au début. L’écriture doit aller vite, glisser sur les personnages et les situations, non pas tout à fait en les survolant, mais en laissant de l’air, du mouvement, une fluidité qui lisse l’écriture pour la faire circuler d’une histoire à l’autre, pour montrer comment c’est elle le vrai tsunami du livre, elle qui emporte et abandonne dans le même mouvement, elle qui met au jour les histoires et les personnages et les abandonne sans plus de souci, simplement se nourrissant d’eux, pour filer à toute vitesse vers son propre épuisement – épuisement ici impossible, car la langue bénéficie dans ce cas d’une force d’entropie qui la nourrit et la relance à chaque fois.

28. J. W. : Mais comme on reste moins longtemps avec chaque personnage, la langue ne peut intégrer autant de voix que dans Histoires de la nuit, elle ne peut se complexifier autant.

L. M. : C’est vrai, comme Histoires de la nuit est très unitaire, la langue peut varier davantage, épouser des contours très différents dans les modes d’énonciations, faire des allers-retours, des embardées, sans qu’on ne perde jamais l’impression de ce mouvement direct, de ce tracé vers un objectif qui s’éloigne en s’approchant – toujours le fameux paradoxe de Zénon.

Ce que Seuls ou Des Hommes commencent à préfigurer, c’est Autour du monde qui le rend possible, parce que justement je ne me pose pas la question du roman, je me pose la question de la ligne droite de l’écriture. Autour du monde représente une étape, il me permet de me séparer de ce que j’ai fait avant. J’avais besoin de passer par Continuer, qui est une étape capitale dans ce passage à la troisième personne. Je n’aurais pas pu faire le saut directement d’Autour du monde à Histoires de la nuit. C’est vrai, en revanche, qu’avec Histoires de la nuit je n’ai jamais eu autant la sensation d’être dans l’accomplissement d’une forme, d’être aussi libre et à l’endroit, peut-être, de ce que pourrait être ma forme littéraire, celle où je me sens le plus en accord avec moi-même, là où mon écriture m’a emmené.

29. J. W. : Justement, est-ce que cette liberté vient du fait paradoxal qu’au départ c’était une écriture contrainte par le fait de naître à partir d’un scénario ?

L. M. : L’écriture du scénario m’a pris plusieurs mois. J’aurais pu, comme cela se fait couramment dans le polar, étoffer le scénario par quelques descriptions et dialogues, et écrire un livre avec ça. Mais je voulais autre chose qu’une sorte de coloriage ; il ne s’agissait pas de remplir les cases, mais de se débarrasser du souci d’avoir une histoire à inventer, pour me consacrer uniquement à l’écriture. Je me suis fixé la contrainte d’un nombre de pages par chapitre. Ceux-ci étant déterminés au préalable, je n’avais que le choix de plonger dans l’écriture, d’y plonger aussi loin que je le pouvais, de creuser toutes les figures, d’envisager tous les écarts, de faire événement de la moindre description, du moindre mouvement, comme, je crois, l’état de sidération de ce que vivent les personnages doit pouvoir le faire ressentir : l’exaspération des sensations. Mon écriture travaille à accueillir des formes hétérogènes, le cinéma et le théâtre, la poésie, les sciences humaines, tout peut trouver une place dans un roman tant qu’aucun de ses hôtes ne s’accapare tout l’espace. C’est une question d’équilibre, un mélange que chaque auteur doit trouver en fonction de ce qui l’inspire ou le nourrit dans son travail.

30. J. W. : Pour vous, écrire un roman c’est accueillir des formes qui lui sont extérieures, mais finalement pour mieux l’affirmer. Les pas de côté sont-ils ici une façon de fusionner les genres et les arts, d’accomplir une forme d’art total ?

L. M. : Quand j’étais aux Beaux-arts, et encore aujourd’hui, j’ai beaucoup entendu parler de cette idée de « décloisonner les arts », notion dont je ne suis à vrai dire pas certain de savoir ce qu’elle veut dire ni en quoi elle consiste, si ce n’est à brouiller les pistes, à annihiler des spécificités pour créer des mutants qui ressembleraient un peu à tout et finalement peut-être à pas grand-chose à force de se diluer dans un fantasme de grand tout. On croit que 2+2 vont faire 5, qu’il y aura un plus. D’un côté, oui, c’est vrai, le théâtre contemporain est très influencé par les arts plastiques dans le travail scénographique, et en retour les arts plastiques sont très influencés par la scénographie. Que les arts dialoguent est évidemment très bien. Le théâtre se nourrit aussi beaucoup de poésie sonore, par exemple. Mais pour le roman, qui est un genre naturellement protéiforme, je ne suis pas très convaincu du résultat. Cette porosité a permis au théâtre de se renouveler, mais pas vraiment au roman il me semble, ou alors cela ne le renouvelle plus et donne au contraire des formes qui sont peut-être un peu convenues, qui ressemblent à des avant-gardes que l’on a déjà vues, pas forcément très novatrices ni très pertinentes. Si, au contraire, on assume que chaque art possède ses spécificités irréductibles – ce qui n’empêche pas les zones de dialogues, de rapprochements, de porosités – si on garde à l’esprit que chaque art possède sa force propre, on peut construire des pratiques qui, au lieu de se diluer l’une dans l’autre, se nourriront de leurs différences, parleront chacune son langage pour dire sans doute la même chose, mais avec sa sensibilité propre et enrichie de ce dialogue. Ainsi, pour moi, le fait d’avoir cloisonné les choses les a paradoxalement ouvertes en créant des passerelles entre elles. Les séparer et passer d’un genre à l’autre, permet de regarder les choses d’un autre point de vue à chaque fois. Pour moi, voilà la question : multiplier les points de vue plutôt que séparer ou fusionner les genres dans je ne sais quelle improbable synesthésie, utopie dont, je crois, la modernité a fini de faire le deuil.

31. J. W. : L’idée de passer par un autre trajet renforce ainsi paradoxalement la cohésion du genre ?

L. M. : Oui, par exemple Histoires de la nuit, évidemment, le roman est traversé par la question du cinéma, mais en même temps tout est vu de telle manière que ça ne peut être qu’un roman. Je me suis dit : « Je vais le travailler comme un roman, mais qu’est-ce que c’est un roman, qu’est-ce qui fait que ça ne peut être qu’un roman à cet endroit-là ? » Bien sûr, on pourra en faire un film, une pièce de théâtre, une série, on pourra en faire ce qu’on veut, c’est adaptable, on peut s’approprier l’histoire, les personnages, mais le livre, lui, sera l’affirmation des spécificités d’un roman.

32. J. W. : Si on essaye de retracer une évolution à travers Autour du monde, Continuer et Histoires de la nuit sur le plan du souffle, on peut penser qu’Histoires de la nuit est comme la synthèse des deux précédents. Dans Autour du monde, on a ces sortes d’arrêts avec ces reprises de souffle entre chaque histoire, et en même temps le souffle du tsunami, de l’écriture, qui unifie tout. Dans Continuer, le rythme est plus aéré, avec des phrases plus courtes, plus de respiration peut-être. Et dans Histoires de la nuit, j’ai l’impression que paradoxalement la phrase, plus simple même si elle s’ouvre à des voix multiples, donne la sensation d’une respiration comme dans Continuer, et pourtant on ressent – même si les phrases sont moins spiralaires et moins dans le ressassement que celles des premiers romans – une sensation croissante d’étouffement, d’oppression, d’être happé par le texte, assailli tout en ayant l’impression de respirer : est-ce lié à l’architecture d’ensemble du roman, qui contredit ou contrebalance la structure plus restreinte de la phrase ?

L. M. : Histoires de la nuit est un livre qui passe son temps à différer ce qu’il va nous raconter. Je pense que c’est lié au fait que c’est un livre qui fonctionne par chapitres, ce que j’ai commencé à chercher avec Continuer, mais que je n’avais pas fait avant, et comme il le fait sur deux ou trois lieux, avec seulement quelques personnages, on passe de l’un à l’autre, d’une maison à l’autre, et donc on avance en prenant du retard sur la maison d’à côté, on est toujours en retard par rapport aux faits. Et puis dans les descriptions des scènes, on accélère en ralentissant, on ralentit en accélérant, et cela crée une espèce de contretemps, de contrepoint à notre attente. C’est extrêmement stressant pour le lecteur, ce dont je ne me rendais pas compte, parce que ce que je voyais, moi, en écrivant, en retravaillant, c’est que ça créait un mouvement, un précipité, comme si on dévalait une pente et qu’on devait parfois se retenir pour ne pas tomber, entraîné par le mouvement du texte. Ce que, en effet, cherchait Autour du monde, par cette langue qui voulait traverser en ligne droite un récit composé de segments, et ce que cherchait aussi, par son chapitrage, Continuer, et qui trouve sans doute sa pleine expression ici. Ce n’est pas lié qu’à la langue, même si la longueur des phrases retarde le mouvement, même si l’entrée dans les détails, les circonvolutions mises en jeu pour faire tenir l’action sont indispensables, mais sans doute, oui, c’est autre chose.

33. J. W. : Donc c’est bien lié à la structure ?

L. M. : On est vraiment dans le principe du paradoxe de Zénon. Plus on approche, plus on s’éloigne, car plus on zoome et, en agrandissant l’espace qui nous sépare de la cible, plus on s’en éloigne. Si l’on considère que c’est la structure du récit, alors oui. Mais si l’on considère que c’est parce que plus la phrase approche de la fin du récit, plus elle le scrute et approfondit son regard, plus elle remet à un après hypothétique sa propre conclusion, alors, dans ce cas, c’est structurel si l’on veut, mais je crois que, si l’on veut être très précis, c’est plutôt lié à une forme de génétique de la phrase. C’est son ADN plus que la structure du récit qui produit cet effet. La structure du récit, elle, me semble assez classique – bien que l’alternance des lieux, des maisons, produise aussi un effet de retardement.

34. J. W. : Dans tous vos romans il y a cet effet de retardement d’ailleurs, dans Continuer aussi par exemple.

L. M. : Toujours, oui. Certains critiques voient des évolutions de mon travail comme des ruptures franches, en laissant traîner l’idée qu’il y aurait comme une sorte de reniement d’avec mes premiers livres. Certes, il y a des différences très significatives, on pourrait en dénombrer beaucoup, elles paraissent évidentes, mais ces effets de retardements se retrouvent dès le départ, sinon dans le premier roman, du moins dès le second, dans Apprendre à finir. Il s’agit pourtant d’un roman qu’on peut qualifier de psychologique, d’intimiste, qui n’a rien d’un thriller ou d’un polar, et ne développe aucun suspense particulier. Pourtant, je me souviens de cette éditrice de thriller américain que j’avais rencontrée à une soirée littéraire, et qui m’avait dit, en parlant de ce livre : « vous, vous faites du thriller mais vous ne le savez pas. » Ça m’avait frappé, car c’était à la fois une surprise et ça n’en était pas une. Plutôt la confirmation venue d’un œil extérieur d’une réalité que je soupçonnais, dans ma façon de concevoir une histoire, c’est-à-dire dans la façon d’en ciseler les détails, de prendre le temps de contourner ou de détourer les événements, les situations, pour les faire advenir comme un surgissement. Ça a toujours été là, dans le besoin de décrire le chemin qui nous mène à un événement, dans le besoin de retenir le souffle, le regard, avant de l’exposer à une réalité que je ne sais pas nommer parce qu’elle est monstrueuse. J’ai fait ça dans tous mes livres, et je l’ai fait non pas dans le souci de ménager un suspense, mais dans celui de circonscrire des scènes qui me paraissaient trop difficiles à nommer directement, trop frontalement. J’ai toujours eu besoin de contourner l’obstacle, de l’encercler, de m’en approcher en cernant les ondes de choc, pour pouvoir le rencontrer enfin. Et ce temps dont j’ai besoin, cette mise en forme produit une tension, une attente et une vibration qui donne toute sa force au moment de rencontrer l’événement qui en est la motivation. Donc, cette question du retardement est une affaire stylistique fondamentale dans mon approche de l’écriture. C’en est une donnée première, et le thriller, comme je l’ai pratiqué dans Histoires de la nuit, était une rencontre que je devais bien assumer complètement un jour où l’autre, puisqu’il a toujours été là, même discrètement. S’il m’a fallu si longtemps pour l’accepter, pour accepter de me confronter au genre du thriller, c’est que mon histoire est aussi liée à une histoire générationnelle. Je fais partie d’une génération qui est arrivée après la fin des avant-gardes, après le Nouveau Roman, et cet interdit majeur du roman, cette « ère du soupçon » autour du roman, sont restés gravés en nous comme un ultime tabou. La génération d’Echenoz et de François Bon a retraversé le roman par des biais détournés, et si François Bon fait revenir le monde contemporain dans le roman, il s’interdit cependant d’aller jusqu’au roman lui-même, il casse l’émotion du personnage dès qu’elle est trop forte, il a besoin de garder le contrôle sur ça, le roman est encore pour lui un espace impossible et qui ne l’intéresse pas. Echenoz passe par l’ironie en désamorçant le genre, mais, structurellement, il fait un roman. Pour ma génération, avec Tanguy Viel et d’autres, on est à ce croisement, en assumant davantage le fait d’aimer les romans, on assume ce désir. Le roman américain, le roman espagnol nous y ont aidés. Tout s’est fait très progressivement vers cette réappropriation de l’espace du roman.

35. J. W. : Est-ce que cette évolution générationnelle dont vous parlez ne se reflète pas dans votre parcours à vous, est-ce qu’on n’arrive pas avec Histoires de la nuit, dont le mot « histoires » ne figure pas par hasard dans le titre, avec un rapport décomplexé au roman, qui renoue pleinement avec le plaisir de raconter une histoire ?

L. M. : Oui, mais ce qu’il faut bien comprendre, c’est que ce n’est pas un reniement des avant-gardes. Les avant-gardes ont fonctionné avec l’idée de soupçonner d’où elles venaient, ma génération aura aussi soupçonné l’ère du soupçon. Mais en soupçonnant l’ère du soupçon, nous respectons paradoxalement sa façon d’être. Des auteurs comme Thomas Bernhard, qui, pour beaucoup, aura été celui qui a relié la grande tradition du roman comme on l’a aimé chez Dostoïevski et l’époque contemporaine, ont permis d’ouvrir pour aujourd’hui de nouveaux chemins pour le roman. Et puis les Américains n’ont jamais arrêté le roman – quoi qu’en disent certains, tout ne s’arrête pas à Faulkner. De Lillo, Oates, Roth, etc., prolongent l’aventure et nous ouvrent des territoires en nous aidant peut-être à nous désenclaver de nos schémas, à sortir d’oppositions un peu vaines aujourd’hui, qui voudraient que l’art du roman soit rétrograde et incapable d’inventer des formes et une vision du monde alors que la poésie ou les sciences humaines seraient plus à même de dire le monde et de créer des formes nouvelles pour le faire.

36. J. W. : Pour vous, donc, le roman a retrouvé une sorte de contemporanéité qui le rend de nouveau pertinent comme outil d’appréhension de la réalité du monde ?

L. M. : Tout à fait. La réalité aujourd’hui fonctionne comme une espèce d’immense récit où on est saturé de clichés, d’informations, d’impressions de déjà-vu. Il y a un trouble évident de porosité, de capillarité entre réalité et fiction. Ce rapprochement, ce trouble entre réalité et fiction sont riches d’interrogations qu’on a envie de mettre en forme. Est-ce que nos comportements ne sont pas le produit de notre rapport à la fiction ? Imaginez que vous vivez quelque chose que vous avez vu des centaines de fois à la télévision et au cinéma, comme une prise d’otages, un attentat, même un événement sportif. C’est comme de la fiction, et pourtant c’est la réalité, vous le vivez réellement. Qu’est-ce qui fait une représentation, et qu’est-ce qui fait une réalité ? Le problème du romancier, c’est de se dire « il faut que ma représentation soit tellement forte qu’elle soit la réalité, son équivalent, et qu’elle soit vécue à la hauteur de cette réalité ». Dans Histoires de la nuit, pourquoi je diffracte le temps, pourquoi je le dilate au maximum, c’est parce que je me dis que la seule façon de se séparer de la représentation, de la fiction comme mode conventionnel, c’est de retrouver la temporalité que l’on n’a pas dans les fictions en général, mais que l’on retrouve dans la réalité. Si vous êtes pris en otage un soir de 17h à 23h, le temps doit passer très, très lentement, il doit sembler très long et très rapide en même temps. Ça, dans un roman, on peut essayer d’en rendre compte.

37. J. W. : Est-ce que de passer par le traitement du temps au théâtre, qui est très contraint, a modifié quelque chose ?

L. M. : On parlait un jour avec Wajdi Mouawad, on se disait : « Au théâtre, on a pleuré, on a ri, on a réfléchi, on a été inquiets, mais est-ce qu’on a déjà eu peur, c’est-à-dire vraiment peur ? ». Nous avons cherché dans nos souvenirs et n’avons pas trouvé de pièces qui vont jusqu’à la terreur, du moins comme le cinéma peut, lui, produire de la terreur. Pourtant il y a des pièces qui peuvent être effrayantes, bien sûr, Edward Bond par exemple. Mais c’est souvent plus glaçant qu’effrayant, ou dérangeant, ou malaisant comme on dit aujourd’hui. C’est encore autre chose, ce n’est pas la terreur ou la peur. Chaque art a ses points de force et ses faiblesses, ses angles morts. Au théâtre, il y a une expérience du corps, je pense encore à Edward Bond, qui permet un travail sur la violence qui est très particulier. La violence au théâtre met le spectateur à l’épreuve, parce qu’il y a un mec en face de toi qui est en train de se faire torturer, et même si c’est « pour de faux », ça touche un endroit ultime de la fiction, parce qu’il y a un acteur qui est vraiment là. Ce que je veux faire dans un roman, c’est un peu la même chose, et le théâtre m’en donne un exemple par le trouble singulier qu’il procure. Mais si l’acteur joue et simule sa souffrance, je ne peux nier qu’il est là, devant moi. C’est son cri que j’entends, même s’il est joué. Car il est traversé par la matière de ce cri, par l’effroi que porte tout cri, toute voix humaine quand elle crie – ce cri est vrai, toujours. Peu importe dans quel espace mental, et qui n’appartient qu’à lui, va le chercher le comédien. Ce que je voudrais, c’est donner, par le roman, à entendre cette voix qui crie ou balbutie, cette voix qui attend et s’impatiente, cette voix qui a peur, tremble, aime, éprouve, et mettre le lecteur en face de cette réalité où réalité et fiction se rencontrent dans la même expérience de vie.

[1] Cette entrevue s’est déroulée le 11 novembre 2020 à Paris.