Michèle Gazier n’a sans doute pas choisi de commencer son œuvre de critique journalistique à Télérama en 1982 et de la finir en 2006 : les hasards de sa naissance, de sa formation et de ses rencontres ont certainement beaucoup compté dans ces dates. Mais il se trouve que, par chance, cette période correspond à la génération littéraire 1980-2005 qu’ont délimitée et analysée des critiques universitaires spécialistes de l’extrême contemporain1. C’est un tournant qui s’effectue en effet pendant cette période : certes les écrivains reconnus précédemment continuent à écrire (Sarraute, Duras, Robbe-Grillet, Butor, Simon, etc.) mais la littérature renoue avec les histoires individuelles ou familiales, les conditions sociales des personnages, qui avaient été laissées aux sciences humaines. Les critiques constatent généralement un retour à la fiction narrative après les jeux formels du nouveau roman ou de l’oulipo, même s’il faut sans doute nuancer ce tournant. Dominique Viart et Bruno Vercier évoquent même « une nouvelle période esthétique »2 qui coïncide, avec bonheur pour nous, avec les chroniques de Michèle Gazier.

Nous avons volontairement restreint le corpus étudié3 aux articles en pleine page et aux entretiens de Michèle Gazier dans l’hebdomadaire Télérama de 1982 à 2006, sans inclure les hors-séries Télérama, ainsi que les très nombreuses brèves : marronniers de la critique d’été, de la rentrée littéraire de septembre, des prix de l’automne et des livres pour Noël, articles d’opportunité autour d’Apostrophes ou de salons, et entrefilets. Notre corpus ne prend en compte que les articles portant sur la littérature (romans, nouvelles, essais, biographies, autobiographies), la philosophie, les sciences (médecine, biologie) et les sciences humaines (ethnologie, anthropologie, psychanalyse). Il exclut les 410 textes consacrés à la télévision et aux documentaires de 1992 à 2014 que nous avons néanmoins lus attentivement quand ils portaient sur des émissions littéraires. Il exclut les nombreux livres sur les beaux-arts et les beaux livres, par exemple dans l’important dossier de novembre 1996, même s’ils témoignent d’une sensibilité aux arts, à la mode, à la musique (et notamment au jazz) qui nourrit les romans et critiques picturales de Michèle Gazier. Nous n’avons pas non plus inclus les articles écrits pour d’autres journaux comme Libération. Ces limitations de format et de genre nous amènent à un corpus de 930 articles4.

Aux deux bornes de notre corpus figurent deux articles emblématiques : la première chronique en pleine page de Michèle Gazier, datée du 8 septembre 1982, est consacrée à un roman, La Mauresque, dont l’auteur, le romancier cubain Eduardo Manet, issu d’un pays héritier de la conquête espagnole, choisit la langue française pour écrire. Les thèmes traités dans ce roman sont révélateurs de la sensibilité de la lectrice Michèle Gazier aux figures féminines anticonformistes, telle Soledad au sang mêlé, située en bas de la hiérarchie sociale, qui fait « craquer le corset d’une société blanche très figée ». Le motif de la couture, les thèmes de la hiérarchie sociale et des femmes solaires »5, en résistance annoncent et traversent en effet les lectures, les critiques et la création romanesque futures de Michèle Gazier. Le dernier article en pleine page porte sur un recueil de récits, Aux frontières du réel, d’Antonio Tabucchi, le 8 juillet 2006, révélateur aussi d’une sensibilité aux textes courts et à la littérature étrangère. Le tout dernier texte est une brève qui ne fait pas partie de notre corpus : daté du 12 août 2006, il présente le roman de Roger Grenier intitulé Le Temps des séparations.

Avant de définir le rôle de Michèle Gazier à Télérama, rappelons d’abord qu’après sa publication au terme d’un parcours souvent difficile, un livre doit franchir une autre frontière : celle qui sépare l’invisibilité de la visibilité, la littérature illégitime, non reconnue, de la littérature reconnue et légitime. Selon Pascale Casanova,

Devenir légitime littérairement, c’est passer la frontière invisible de l’univers littéraire ; et la consécration sous toutes ses formes, c’est-à-dire l’ensemble des processus qui permettent le passage à l’existence littéraire, à la visibilité, peut être décrite comme une sorte de verdict marquant le passage de cette frontière. Passer cette ligne invisible – qui est précisément l’une des principales « frontières de la légitimité » – signifie, pour un texte ou pour un auteur, être soumis à une transformation radicale6.

Le magazine hebdomadaire télévisuel Télérama fait partie d’un ensemble d’instances de légitimation médiatiques (presse, radio, télévision)7, universitaires et culturelles qui transforme « un matériau ordinaire en « valeur littéraire »8. Le processus de légitimation peut se définir comme un processus par lequel un texte, un genre ou un auteur est, à un moment donné, perçu comme littéraire, en tant qu’il répond à des critères définissant explicitement ou implicitement la littérature. Nous n’avons pas l’ambition de nous livrer à une étude sociologique du champ littéraire de la période 1982-2006 ni même de la réception littéraire puisque nous ne disposons pas d’étude sur le lectorat de Télérama. Nous nous contenterons de dessiner à grands traits la place de Télérama dans le processus de légitimation caractéristique de la période pour situer le rôle prescripteur qu’a pu jouer Michèle Gazier.

Télérama n’est pas un journal généraliste qui consacre un supplément à la littérature (comme Le Figaro ou Le Monde). Il n’est pas un magazine ou une revue littéraire spécialisée comme la revue Critique9, La Quinzaine littéraire, Le Magazine littéraire. Mais Michèle Gazier situe sa rubrique littéraire dans le paysage constitué par la presse papier en citant fréquemment des revues10, en saluant leur création11 par exemple. Elle souligne l’importance des revues dans le processus de légitimation quand elles publient des textes courts, non formatés et font découvrir de jeunes auteurs comme la NRF à ses débuts ; elle salue également leur fonction d’incubateur puisqu’elles inspirent certaines collections, comme « Minimales » créée par Bernard Wallet aux éditions Verticales12.

En tant qu’hebdomadaire de télévision, Télérama accompagne la fonction prescriptive des émissions littéraires de télévision dont Michèle Gazier est évidemment très consciente : les libraires de Béziers qu’elle interroge sur la question de l’influence des émissions littéraires dégagent les traits caractéristiques du client type, celui qui veut un livre pour un homme de 48 ans ou qui vient avec un article découpé dans la presse. Michèle Gazier passe le relais à l’émission la plus suivie au début de son activité à Télérama, Apostrophes13, en présentant les œuvres qui ont été choisies par Bernard Pivot. À partir de 1988 et de 2001, ce sont respectivement Ex-libris14 et Bouillon de culture15 qui remplacent progressivement Apostrophes. Un sondage SOFRES mesure en 1996 l’impact de ces émissions sur les ventes et dessine les caractéristiques du public ciblé :

La télévision semble avoir déclenché chez 24 % des personnes interrogées l’achat d’un livre, le téléspectateur lecteur par excellence étant « une téléspectatrice à la retraite âgée de 65 ans et plus ». Les prescripteurs privilégiés sont, dans l’ordre Bouillon de culture (27 %), Nulle part ailleurs (7 %)16.

Michèle Gazier n’évoque plus cette question du livre comme produit marchand au seuil des années 2000.

Rappelons que ce geste de critique est aux antipodes de celui de romancière qu’effectue aussi Michèle Gazier. Nous pourrions reprendre la distinction que fait Pascal Quignard17 entre l’homme de la montagne (le chaman) et celui de la cité (le chasseur), pour décrire la position de Michèle Gazier entre deux gestes : d’un côté, toucher la langue et vivre « près de la source du temps » et de l’autre, user de la parole pour prescrire et participer au concert des voix.

L’instance de légitimation que constitue le magazine Télérama s’inscrit dans un champ littéraire complexe où coexistent, se complètent et rivalisent d’autres instances : l’instance académique qui gravite autour de l’université, l’instance éditoriale et l’instance professionnelle des pairs (écrivains). Sans prétendre à un inventaire exhaustif, nous allons dégager rapidement les instances auxquelles Michèle Gazier a participé ou avec lesquelles elle a entretenu des liens étroits.

Si l’université a longtemps considéré la littérature contemporaine comme illégitime, elle inscrit, depuis le début des années 2000, des œuvres contemporaines au programme de ses colloques ou des concours. Nous entendons par littérature contemporaine celle qui a été publiée à partir de 1980, selon la périodisation universitaire actuelle.

Le nombre de thèses déposées au fichier central des thèses sur un auteur est un indicateur intéressant, qui a été étudié par cinq chercheuses pour la période qui nous intéresse18 : de 1980 à 2008, les auteurs contemporains vivants ou morts (en juin 2008), qui ont fait l’objet du nombre le plus élevé de thèses sont Marguerite Duras (68 thèses), Samuel Beckett (39), Jean-Marie Le Clézio (38), Maurice Blanchot (37), Marguerite Yourcenar (29), Jean Genet (28), Georges Perec (28), Nathalie Sarraute (28), Henri Michaux (24), Yves Bonnefoy (23), Pascal Quignard (23) et Claude Simon (23), les trois derniers étant dixièmes ex æquo.

Quand on considère seulement les auteurs encore vivants19 au moment où l’article est publié en 2008, on obtient le palmarès suivant : Jean-Marie Le Clézio, Yves Bonnefoy, Pascal Quignard, Philippe Jaccottet, Patrick Modiano, Annie Ernaux20. Puis suivent Jean Echenoz, Pierre Michon, Patrick Chamoiseau, Lorand Gaspar et Milan Kundera. Si on compare ce palmarès du nombre de thèses avec celui des auteurs auxquels Michèle Gazier a consacré le plus de chroniques pleine page ou d’entretiens, on ne peut manquer de noter des choix singulièrement analogues.

|

17 premiers auteurs vivants au Fichier Central des Thèses de 1980 à juin 2008 |

17 premiers auteurs encore vivants en 2006 les plus chroniqués par Michèle Gazier de 1982 à août 2006 |

|

JMG LE CLÉZIO |

JMG LE CLÉZIO |

|

Yves BONNEFOY (poésie) |

Patrick MODIANO |

|

Pascal QUIGNARD |

Pascal QUIGNARD |

|

Philippe JACCOTTET (poésie) |

Tahar BEN JELLOUN |

|

Patrick MODIANO |

Dan FRANCK |

|

Annie ERNAUX |

Michel DEL CASTILLO |

|

Michel BUTOR |

Franck VAUTRIN |

|

Jean ECHENOZ |

Jean ECHENOZ |

|

Pierre MICHON |

René BELLETTO |

|

Patrick CHAMOISEAU |

Milan KUNDERA |

|

Lorand GASPAR (poésie) |

Manuel VAZQUEZ MONTALBAN (traduit) |

|

Milan Kundera |

Marie NDIAYE |

|

Valère NOVARINA |

Jean-Noël PANCRAZI |

|

Hélène CIXOUS |

Antonio TABUCCHI (traduit) |

|

Jacques DUPIN (poésie) |

Gérard MORDILLAT |

|

Sylvie GERMAIN |

Philip ROTH (traduit) |

|

Jacques ROUBAUD (poésie) |

Hugo MARSAN |

Michèle Gazier a contribué à d’autres modalités de cette légitimation académique : elle a publié des articles et participé à des colloques sur Pontalis et Le Clézio. Mais elle remet souvent en cause la hiérarchie académique des auteurs : en 2002, elle choisit de consacrer sa chronique au bicentenaire de la naissance de Dumas plutôt qu’à celui de Victor Hugo, privilégiant l’auteur populaire qui « à côté de Victor Hugo, [...] fait figure de saltimbanque » et légitimant les fantaisies assumées par Dumas21. Sa défense du roman policier, du récit bref ou d’autres genres moins reconnus par la critique universitaire contemporaine participe à la remise en cause des critères académiques qui définissent le littéraire.

Mais elle contribue surtout aux deux autres instances de légitimation que nous avons dégagées.

Une œuvre franchit la frontière de la visibilité quand elle entre dans des collections complètes comme « Quarto » mais surtout la « bibliothèque de la Pléiade » qui constitue une sorte de consécration. Michèle Gazier relaie cette légitimation éditoriale en lui réservant fréquemment une pleine page. Elle salue ainsi l’entrée dans la prestigieuse « Pléiade » chez Gallimard de Sarraute (1996) et de Green (1998) de leur vivant, puis de Breton (1988), Queneau (1989 et 2002), Prévert (1992), Rilke (1993), Faulkner (1995), Sciascia (1999), Nabokov (1999), Char, Borges, Aragon (2000) et Leiris (2003). Mais elle émet parfois des réserves sur les implications d’une telle édition : l’entrée des romans de Queneau dans un volume complet de la « bibliothèque de la Pléiade » en 2002 ne trahit-elle pas un auteur qui se plaisait à brouiller les genres ?22 Elle écrit un article complet sur cette collection qui tire à 20 000 exemplaires23. Consciente d’être prescriptrice, elle n’élude pas les questions de gestion financière d’une industrie du livre : par exemple, en novembre 1986, elle fait parler Éric Hazan sur les livres d’art24 et évoque l’équilibre budgétaire grâce à la collection « ABC ». En 1992, elle consacre un long article à l’édition de poche Hachette séparée de Gallimard qui crée la collection « Folio »25.

Le nombre d’exemplaires vendus est évidemment reconnu comme un marqueur objectif de la légitimité éditoriale qui ne recoupe pas celui de la légitimité académique ou universitaire. Or Michèle Gazier ne passe pas sous silence pas les best-sellers : elle mentionne une étude sur les ventes en 1986 pour s’étonner du record de Régine Deforges par exemple26 et salue la réussite de Benoite Groult en 200627. Elle s’inquiète des risques de croissance des éditions28 et consacre de nombreuses brèves au monde de l’édition et des libraires (notamment en 1992) ; mais cette curiosité s’estompe après les années 1990, d’autant que les chiffres réels des ventes ne sont jamais communiqués avec exactitude par les éditeurs29. Cette légitimation éditoriale ne se limite pas toutefois à des questions d’argent. Michèle Gazier salue par exemple la « jolie déclaration d’intention » proférée par l’éditrice Anne-Marie Métailié, « qui publie bon nombre des auteurs latino-américains d’aujourd’hui » : « Je ne suis pas une spécialiste de littérature latino-américaine, mais une entremetteuse, une ‘Célestine’. J’aime faire partager mes émotions. Dans ma démarche, rien d’universitaire, même si j’ai été enseignante ; simplement la curiosité et le goût de la découverte »30.

La traduction fait également partie de ce processus de légitimation éditoriale dans la mesure où elle est un gage de reconnaissance : le nombre de langues dans lesquelles une œuvre est traduite, la compétence reconnue du traducteur, souvent soulignée par Michèle Gazier, sont des critères importants dans le monde de l’édition. La traduction d’un roman étranger est aussi l’occasion d’une actualité décalée : si Michèle Gazier consacre une chronique à l’écrivain hongrois Dezso Kostolanyi31 mort en 1936, c’est parce que ses romans sont traduits seulement en 1991.

Les festivals, salons et autres manifestations organisées par le monde de l’édition permettent aussi aux livres de franchir le seuil de légitimité. Tout en relayant les informations les concernant, Michèle prend avec humour ses distances : intitulée « Ecce promo », sa chronique du roman de Martin Suter Lila, Lila égratigne le processus de légitimation médiatique contemporain. Elle se demande si le roman n’est pas un « prétexte imaginé par Martin Suter pour exprimer avec ironie son ras-le-bol des ‘services après-vente’, qui transforment un écrivain en bateleur et un livre en marchandise » et ajoute

Tout y est : les salles de rencontre à moitié vides, les articles de presse qui se répondent les uns les autres, les cocktails mondains suintant l’ennui, la solitude des retours en train après une lecture en province, dans une arrière-salle presque déserte... Même lorsque le succès vient, que la presse donne à son maximum, que l’écrivain devient une star des radios et des télés, la solitude demeure32.

À ces instances de légitimation académique et éditoriale s’ajoute et s’imbrique celle qui est orchestrée par les pairs c'est-à-dire par les écrivains eux-mêmes.

Dans cette instance figurent les entrées dans les anthologies (Michèle Gazier en a conçu deux avec Pierre Lepape). Michèle Gazier met en valeur les prix littéraires en consacrant par exemple sa chronique au prix Nobel de littérature (José Saramago en 1998) et en se réjouissant de voir couronnés Jean-Jacques Schuhl, Pascal Quignard et Ahmadou Kourouma en 200033. Et elle fait partie elle-même de jurys de prix littéraires.

Pour de jeunes auteurs prometteurs, elle accompagne sa critique journalistique d’autres gestes d’écriture : une préface pour Laurent Mauvignier34 et l’envoi d’un encouragement à Emmanuel Carrère. Préfacer est aussi un acte de légitimation. Parfois un éditeur choisit pour quatrième de couverture un extrait de la chronique publiée dans Télérama comme pour Marie Ndiaye35. C’est un choix d’éditeur certes, mais qui salue et relaie l’enthousiasme de Michèle Gazier.

Malgré sa présence dans les trois instances de légitimation auxquelles nous nous sommes limitées, Michèle Gazier ne donne pas sa voix à ce que Dominique Viart et Bruno Vercier appellent la littérature « concertante » de notre époque à savoir celle qui fait chorus aux clichés du moment et se porte à grand bruit sur le devant de la scène culturelle »36.

En 2002, Michèle Gazier relaie l’agacement de Geneviève Brisac sur le système médiatique et éditorial du monde littéraire qui confine certaines voix – et notamment celles des femmes – au chuchotement.

Encore une rentrée littéraire d’automne terminée ! Les lauriers ont été coupés et distribués. Aux vitrines des libraires, les prix littéraires en bandeau rouge sang. Sur la liste des meilleures ventes, quelques écrivains et beaucoup de faiseurs de livres vus à la télé. Rien que de très banal, voire de très normal. Ni normal ni banal dangereux !, avertit Geneviève Brisac du fond d’un petit livre virulent et tendre qui, entre polémique, rage et passion, nous invite à nous pencher au chevet de la littérature et de quelques femmes qui la font37.

À l’occasion du salon de Paris de 1984, elle avait déjà évoqué la nécessité d’échapper aux saisons, feux de paille, pour préférer « certains livres [qui] sont comme des conifères, ils sont verts, gaillards et fiers toute l’année »38.

La conscience d’être prescriptrice n’entraîne pas la complaisance ; il lui arrive de produire des critiques négatives comme en 2002 où elle émet des réserves sur trois œuvres d’auteurs reconnus La Fête au bouc de Vargas Llosa39, L’Étoile des amants40 de Sollers (mais dont elle a loué Passion fixe en 2000) et Assam de Gérard de Cortanze, couronné pourtant par le prix Renaudot41. Parmi les coups de gueule assez rares figure la brève du 9 novembre 1996 sur l’attribution du prix Léautaud à Brigitte Bardot pour ses mémoires intitulées Initiales B.B42 et du grand prix de l’académie à Calixthe Belaya pour Les Honneurs perdus alors que cette dernière vient d’être condamnée pour plagiat.

Comme Michèle Gazier suit les auteurs et inscrit sa chronique dans la durée de leur œuvre, elle ne laisse pas passer leur faiblesse : Eduardo Manet et son style se sont américanisés pour Rhapsodie cubaine (brève du 9 novembre 1996). Modiano a perdu son charme dans Du plus loin de l’oubli, après avoir été « aimé pour sa mélancolie, pour cette brume qu’il sait faire naître dans sa phrase pourtant limpide, brève, d’une légèreté quasi immatérielle »43. Quant à Toni Morrison, elle utilise une technique narrative enchevêtrée trop complexe dans Paradis44. Michèle Gazier émet également des réserves sur La Classe de neige (1995) d’Emmanuel Carrère alors qu’elle loue L’Adversaire qui touche aux rapports entre fiction et mensonge45.

Elle ne galvaude pas le qualificatif de chef d’œuvre qu’elle utilise pour qualifier des œuvres d’auteurs reconnus (notamment en 1997) : Nabokov, Mérimée, Austen, Denon, Camões, Cervantès, Mallea, Sterne, Kourkov, Lévi, etc. Les contemporains dont les œuvres sont saluées par ce terme figurent dans des brèves : William Kennedy (30 novembre 1996), Pierre Bergougnoux (9 juillet 1997), Leopoldo Alas (23 août 1997). Une des exceptions est le roman La Tache de Philip Roth :

La Tache est un chef-d’œuvre. Un roman dont la puissance d’analyse, d’empathie, de sensibilité, d’humour et d’écriture éblouit et émeut. Avec une maîtrise, une minutie dignes de l’araignée tissant sa toile, Philip Roth bâtit un récit complexe et transparent, une sorte de fresque où se croisent et se superposent différentes histoires, en apparence distinctes, ou du moins dissemblables. Pourtant, au bout du chemin, dans le maillage fin du texte s’inscrit, singulier dans sa drôle de logique, le profil atypique de Coleman Silk46.

Elle termine aussi sa rubrique sur La Traversée des Monts noirs47 de Rezvani (1992) par ce terme chef d’œuvre employé sans complément et salue la Médée de Christa Wolf, « dont la merveilleuse traduction française nous permet de saisir la poésie, la finesse, la force, et ce petit quelque chose en plus qui n’appartient qu’aux chefs-d’œuvre »48.

Mais elle accompagne généralement ce terme de compléments de nom et d’adjectifs49 qui en restreignent ou en orientent l’extension : « de purs chefs-d’œuvre d’humour et de littérature » pour qualifier les descriptions dans Le Monde à peu près de Rouaud50, « ce petit chef-d’œuvre de violence et de retenue » pour Hilda de Marie Ndiaye51. L’Invention de Morel de l’Argentin Adolfo Bioy Casares (1940) est qualifiée de « chef d’œuvre romanesque »52 ; Chaves, (1953) d’Eduardo Mallea de « petit chef d’œuvre de la littérature argentine »53. Michèle Gazier souligne souvent le retard de la critique : ainsi à propos de Tropismes de Nathalie Sarraute, elle s’étonne : « Un seul article pour accueillir ce petit chef-d’œuvre d’humour et d’observation paraît, en Belgique, dans La Gazette de Liège sous la plume d’un certain Victor Moremans »54.

Elle se joint aussi au concert des voix qui louent telle ou telle œuvre méconnue en France à cause d’une traduction mauvaise ou tardive : Le Livre des mémoires du Hongrois Péter Nádas, « salué partout comme un chef-d’œuvre »55 ou bien La Nuit des Girondins du Néerlandais Jacques Presser, reconnu comme chef d’œuvre par Primo Levi et publié par Maurice Nadeau56.

C’est peut-être à José Guber, personnage de la jeune romancière brésilienne Patricia Melo, qu’elle emprunte sa capacité de distanciation à l’égard du processus de légitimation éditoriale. Ce héros d’Éloge du mensonge envoie des synopsis à des éditeurs : « Ils sont tous inspirés des chefs-d’œuvre de la littérature mondiale – L’Étranger, Crime et châtiment, et bien d’autres –, que Guber connaît sur le bout des doigts. Et ils sont tous refusés pour ‘faiblesse de la trame narrative’... »57.

Certes, le rythme hebdomadaire de Télérama et le format de la chronique imposent à Michèle Gazier de faire connaître une œuvre contemporaine, au plus près de l’actualité éditoriale. Mais elle a assumé cette contrainte en se référant à d’illustres critiques comme Starobinski qui l’ont justifié par la curiosité et le goût des rencontres. Si elle écrit essentiellement sur la production littéraire contemporaine, elle veille à inscrire l’œuvre dont elle fait la chronique dans une histoire politique ou littéraire. Elle est particulièrement sensible aux effets de l’Histoire sur le présent et aux récits de mémoire, autobiographiques ou fictionnels : les écrivains d’Amérique latine, par exemple, et les traumatismes vécus lors des coups d’état et des émigrations forcées font l’objet d’une attention particulière. Les essais qui analysent les questions contemporaines de société et d’économie ou qui croisent la littérature du présent avec les sciences et les arts sont également souvent choisis : Robert et Élisabeth Badinter sur la peine de mort ou les femmes, Viviane Forrester58 sur le totalitarisme financier. Certes les œuvres des siècles passées sont rares mais le XVIIIe siècle est souvent représenté (Laclos, Diderot, les essais de Wald-Lasowski spécialiste du roman libertin) et les traductions ou rééditions permettent d’éclairer de nouveau des grands textes (Dante en mai 95, Tristram Shandy en 2004) ou des textes oubliés comme Laissez-moi, longue lettre sur la séparation écrite en 1930 par Marcelle Sauvageot, rééditée en 200459. Les historiens sont étonnamment très présents dans ces chroniques pourtant consacrées à l’extrême contemporain : les essais d’Arlette Farge et de Jacques Le Goff font partie des œuvres les plus chroniquées.

En 25 ans, l’actualité littéraire a subi diverses modifications qui ont eu des effets directs sur le métier du journaliste littéraire. D’abord, le nombre de publications à chaque rentrée littéraire a augmenté de façon exponentielle : 194 romans sont publiés à la rentrée de septembre 1986, dont 94 français ; 663 romans dont 449 français60 en septembre 2005, et 683 dont 475 français en septembre 200661. La réception d’un nombre croissant de livres a entraîné des évolutions dans les rubriques : en 1990 les éditeurs communiquaient à la presse les bonnes feuilles, en 1995 ils envoient les épreuves et à partir de 2000, ils envoient les livres publiés en plus des épreuves.

Dans cette surproduction littéraire, il est de plus en plus important de faire des choix pour permettre au lecteur de découvrir un premier roman.

|

Premier roman (brèves exclues) |

Publié en |

|

Anne GARRETA, Francine PAILLET et Claude TARLAT |

1986 |

|

Alejo CARPENTIER |

1988 |

|

Olivier CENA |

1991 |

|

Alberto MANGUEL Mayra MONTERO |

1993 |

|

Susan SONTAG Florence SEYVOS |

1995 |

|

Robert McLiam WILSON Gérard MORDILLAT Daniel CONROD Alain VEINSTEIN |

1996 |

|

Paul SMAIL et Philippe JAENADA Alessandro BARICCO Leopold ALAS |

1997 |

|

Mazarine PINGEOT Martin SUTER Tanguy VIEL et Karima BERGER Arundhati ROY |

1998 |

|

Laurent MAUVIGNIER |

1999 |

|

Bruno GIBERT |

2000 |

|

Camilla GIBB |

2002 |

|

Pablo TUSSET et Manuel Vazquez MONTALBAN |

2002 |

|

Rice BEN |

2003 |

|

Tarun J. TEJPAL |

2005 |

|

Julia GLASS |

2006 |

Mais ce tableau n’est sans doute guère représentatif car les premiers romans font plus souvent l’objet d’articles courts voire de brèves.

Certes, la lecture a posteriori des premiers romans permet à la critique de se prêter un peu facilement des dons de découverte : le premier roman d’Alejo Carpentier, Ekoué-Yamba-O’, publié en 1988 en France, soixante ans après son écriture, laisse déjà voir des prémices des œuvres à venir, « l’avant-gardisme de ses positions militantes et le primitivisme du petit peuple de ses héros »62. Mais Michèle Gazier joue pleinement son rôle de découvreuse pour détecter de nouvelles plumes dans le présent. Des dossiers sont régulièrement consacrés aux premiers romans : elle relaie parfois l’emballement médiatique, par exemple pour Truismes de Darrieussecq (1996), ou bien prend le risque de la nouveauté. « Stupéfiant premier roman que ce Ripley Bogle, publié en Angleterre en 1988 par Robert McLiam Wilson », c’est ainsi qu'elle commence son article sur ce livre qui vient juste d’être traduit en 199663. Elle salue aussi « ce beau premier roman de Tanguy Viel [qui] se lit comme un thriller et s’écoute comme un thème de jazz torturé, sublimé, décliné dans le cerveau malade d’un jeune homme au bout du rouleau »64.

Mais Michèle Gazier ne fait pas seulement la chronique d’un roman, d’un essai ou d’un recueil de nouvelles dans l’actualité de leur parution : elle s’efforce de suivre les auteurs. La formule récurrente « depuis son premier roman » montre sa volonté de ne pas en rester au feu de paille de la première publication et de mettre en perspective l’œuvre en construction. Par exemple, à propos de celle du romancier suisse allemand Martin Suter :

Les lecteurs, bouleversés, de l’inoubliable Small World, premier roman de Martin Suter, attendaient avec impatience son second ouvrage. Small World racontait avec humour et tendresse l’histoire d’un homme atteint de la maladie d’Alzheimer ; au fur et à mesure qu’il perdait la mémoire immédiate, ses souvenirs anciens refaisaient surface ; il remontait le temps. Au terme de ce voyage vers les origines, l’homme découvrait le secret de son identité... Rien à voir (en apparence) avec l’histoire de La Face cachée de la lune, qui met en scène Urs Blank, brillant juriste et homme d’affaires65.

ou de celle d’Annie Ernaux :

Depuis son premier livre, Les Armoires vides, Annie Ernaux ne cesse de revisiter son passé, de le reconquérir par l’écriture, de le partager avec ses lecteurs. Mais, à l’inverse de ces écrivains à la mode qui se racontent par le menu, en ajoutant des détails comme on ajoute des épices pour faire oublier que le mets est fade, Annie Ernaux, elle, écrit dans le dépouillement66.

La critique de Michèle Gazier met donc en valeur l’auteur qu’elle rend visible dans un ensemble médiatique de plus en plus dense et illisible.

Dans le quart de siècle qui nous intéresse, la figure de l’auteur est mise à mal : Dominique Viart et Bruno Vercier67 constatent que l’écrivain n’est plus qu’un individu quelconque qui ne vit pas de sa plume mais exerce un métier dans la culture ou l’enseignement. Il se rapproche ainsi du lecteur de Télérama qui peut le rencontrer lors de différentes manifestations (lectures publiques, séances de dédicaces, résidences d’écrivain, marchés, foires, festivals etc.). Cette proximité est vite confondue avec une certaine médiocrité dont les écrivains se retrouvent accusés68. À Foucault et Barthes qui avaient, à la fin des années 60, annoncé la mort de l’auteur, succède une nouvelle rubrique nécrologique sur la mort du grand écrivain69. Plus justement, soulignent Viart et Vercier, ce sont une certaine image et une certaine fonction de l’écrivain qui ont changé depuis les années 60 : l’écrivain n’intervient plus dans le débat public pour des questions ou des orientations autres qu’esthétiques, il n’est plus l’intellectuel engagé reconnu comme un maître à penser. Dans son essai sur l’invisibilité, Nathalie Heinich confirme que les écrivains ne sont pas les plus en vue dans notre société : leur reconnaissance est d’abord assurée par les pairs et par les spécialistes avant de l’être par le grand public. Selon elle, les « spécialistes n’ont aucune indulgence pour toute exploitation éditoriale d’un ‘nom’ et d’un visage connus pour des raisons autres que ‘littéraires’ »70 : elle prend pour exemple le premier roman en 1998 de Mazarine Pingeot « disqualifiée comme simple coup éditorial » (Libération, 9 avril 1998). Quant à Michèle Gazier, si elle ne prend pas de gants avec ce premier roman qu’elle compare avec les débuts de Sagan, elle ironise à propos de la jeune romancière qui bénéficie d’une couverture médiatique disproportionnée :

Oui, mais pourquoi ferait-elle d’énormes efforts pour devenir écrivain alors que la presse l’a déjà enterrée sous les éloges et les fleurs ! Vous en connaissez, vous, des premiers romanciers qui le lendemain de la parution de leur ouvrage font la une des journaux et sont les vedettes d’émissions télévisées à eux seuls consacrées ? Qui couronne-t-on ? Qui célèbre-t-on ? La fille du président ou un jeune écrivain qui cherche ses marques ?71

Pour éclairer la position de Michèle Gazier par rapport à cette visibilité de l’écrivain, peut-être faut-il dissocier la politique du magazine de sa démarche personnelle de critique. L’hebdomadaire Télérama participe à la construction d’une visibilité de la figure de l’auteur : la pleine page signée par Michèle Gazier est toujours illustrée par un portrait photographique de l’écrivain et de fait, selon Nathalie Heinich, la visibilité est une notion articulée à la reproductibilité des images « génératrice d’une quête de mise en présence avec l’original »72. En revanche, Michèle Gazier suit davantage les codes du monde littéraire, où le lecteur savant se méfie de l’intérêt pour la personne de l’écrivain : elle centre son propos sur le livre et non sur l’auteur. Télérama semble donc en marge de la stratégie de visibilité mise en œuvre par l’industrie journalistique à cette époque, sans toutefois se priver complètement de l’affichage de l’auteur. Parfois, souligne Heinich, « le discrédit attaché à la visibilité dans le monde littéraire et la mise en valeur de l’auteur au nom d’une stratégie est si fort que peuvent même s’y produire des stratégies d’invisibilité, d’ailleurs relativement rentables en matière de reconnaissance si l’on songe à Julien Gracq ou Maurice Blanchot en France, à J. D. Salinger ou Thomas Pynchon aux États-Unis »73. L’absence d’image est gage d’excellence pour l’auteur dans le monde littéraire alors qu’elle est une aberration en terme de stratégie commerciale : telle est la contradiction à laquelle se trouve confronté le journaliste littéraire.

Michèle Gazier met en valeur l’auteur en passant elle-même à l’arrière-plan, même si elle emploie assez fréquemment, comme on le verra, la première personne dans ses chroniques : quand la journaliste est en retrait, elle offre davantage de visibilité à l’écrivain en accentuant la dissymétrie entre celui-ci et celui qui le voit. Même si cet effacement paraît banal dans le cadre d’une activité journalistique, il prend un autre relief quand on considère l’ensemble de l’œuvre de Michèle Gazier qui exprime, dans ses romans, une certaine distance à l’égard de la notoriété, de la visibilité et des rituels mondains.

Les auteurs qui font l’objet du plus grand nombre de chroniques pleine page et d’entretiens apparaissent dans le tableau suivant :

|

LE CLÉZIO J. M. G. |

France |

16 |

|

MODIANO Patrick |

France |

12 |

|

QUIGNARD Pascal |

France |

10 |

|

BEN JELLOUN Tahar |

Maroc |

9 |

|

FRANCK Dan |

France |

9 |

|

DEL CASTILLO Michel |

Espagne France |

8 |

|

VAUTRIN Jean |

France |

8 |

|

ECHENOZ Jean |

France |

8 |

|

BELLETTO René |

France |

7 |

|

KUNDERA Milan |

France |

7 |

|

NDIAYE Marie |

France |

7 |

|

PANCRAZI Jean-Noël |

France |

7 |

|

TABUCCHI Antonio |

Italie |

7 |

|

VAZQUEZ MONTALBAN Manuel |

Espagne |

7 |

|

MORDILLAT Gérard |

France |

6 |

|

ROTH Philip |

USA |

6 |

|

MARSAN Hugo |

France |

6 |

|

SIMON Claude |

France |

6 |

J. M. G. Le Clézio arrive nettement en tête de ce palmarès, avec une régularité quasi annuelle, dont un très long entretien en 2000 de presque 19000 signes ; certains textes militants pourraient être ajoutés puisque l’article écologique sur les baleines de 1995 semble faire écho à Pawana paru en 1992. Ce classement doit cependant être nuancé : c’est parce que Le Clézio publie beaucoup qu’il arrive en tête. Nathalie Sarraute est moins représentée parce qu’elle publie un livre tous les trois ou quatre ans. Le nombre de publications est un indicateur à prendre en compte pour relativiser le nombre de chroniques par auteur.

Michèle Gazier est ainsi fidèle à quelques auteurs qui reviennent dans ses critiques, qu’elle « suit », ou qui font partie de son horizon ; Sarraute est souvent citée pour caractériser un style ou une écriture, celle d’Hélène Lenoir par exemple. La fidélité de Michèle Gazier ne s’exprime pas seulement dans les chroniques de Télérama puisqu’elle publiera par exemple dans sa maison d’édition Mercedes Deambrosis74 dont elle aime « l’écriture pointue », le « comique ».

Quels sont les critères qui ont présidé à ces choix d’auteurs apparemment éclectiques ? Il apparaît que les auteurs préférés de Michèle Gazier sont des figures de l’entre-deux.

Ce sont d’abord des auteurs qui exercent un autre métier en marge de la littérature, voire complètement en dehors : éditeurs (comme Maspero rencontré en 2002)75, psychanalystes et psychologues, médecins, scientifiques, artistes. Michèle Gazier manifeste ainsi son goût pour le décloisonnement des disciplines. Elle fait l’éloge du croisement des arts opéré par Starobinski et notamment de celui entre musique et littérature dans Les Enchanteresses76. Sensible au rapport entre littérature et jazz, elle consacre de très nombreux articles à ce sujet, dont la chronique sur le premier roman de Tanguy Viel77. Elle ne considère pas tant la musique comme un thème que comme une écriture avec ses rythmes, ses tonalités. Elle fait par exemple l’éloge du Verdict du soliste de Mark Salzman qu’elle compare au Concert baroque d’Alejo Carpentier « plus qu’un simple roman bien ficelé et sensible, Le Verdict du soliste s’écrit sous nos yeux comme la partition d’une de ces suites pour violoncelle dont Reinhart (le héros) fut jadis le bouleversant interprète »78.

Les rubriques consacrées aux arts visuels et plastiques ne font pas partie de notre corpus quand elles ne traitent pas d’œuvres littéraires mais elles permettent de dégager des cercles de sympathie entre écrivains et peintres, par exemple entre Soulages et Sarraute.

Les ouvrages (essais ou romans) croisant science et littérature sont fréquemment distingués dans les chroniques pleine page : quand Michèle Gazier fait la chronique de l’essai du biologiste Jean-Didier Vincent intitulé La Chair et le diable, elle souligne l’incongruité apparente du titre par rapport à son contenu scientifique pour définir ensuite cet essai comme « un hymne mozartien à la vie, un livre plein d’allégresse, de jeux de mots et de malice »79. La formule finale de cette chronique joue sur le croisement entre science et humanisme et met en valeur la version laïque et matérialiste de la croyance au diable que Jean-Didier Vincent développe : « la profession de foi d’un matérialisme militant qui nous donne en s’amusant une leçon de liberté »80. C’est une vision du monde que Jean-Didier Vincent retourne grâce à la science et c’est ce décapage qui est souligné par Michèle Gazier. Elle s’intéresse aussi aux essais écrits par des médecins, par exemple à celui consacré au souffle de Proust, asthmatique de génie, analysé par un spécialiste des maladies respiratoires, François-Bernard Michel81 ou à celui sur le songe de Michel Jouvet82.

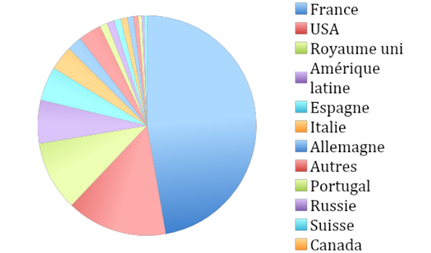

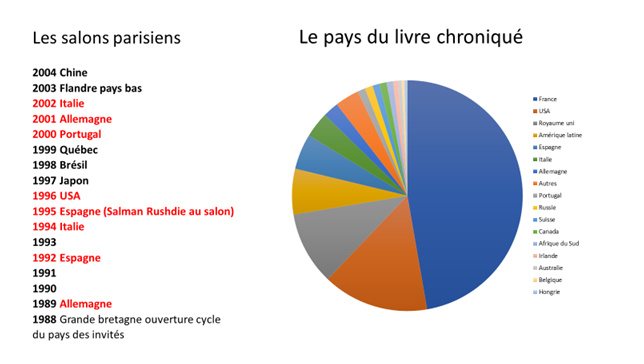

De quels pays et de quelles langues les auteurs chroniqués par Michèle Gazier sont-ils originaires ? Après les auteurs de langue française qui sont majoritaires, viennent les auteurs anglo-saxons. Cette prééminence des œuvres écrites en anglais paraît au premier abord surprenante quand on sait le lien de Michèle Gazier avec la langue espagnole, et quand on se rappelle sa prise de position contre l’impérialisme américain83 : « Je ne suis pas très rock ni très américanophile, je fais plutôt partie du clan de ceux qui à Télérama rêvent d’un numéro spécial sur le thème : à bas l’Amérique ! ». Ce paradoxe s’explique : d’abord, c’est une manière de signaler que le pays ne fait pas le livre. Ensuite, si on croise les pays des auteurs choisis par Michèle Gazier avec les pays invités au salon du livre de Paris, on retrouve les mêmes deux premiers, la France et les USA. Michèle Gazier suit l’actualité des salons et s’intéresse par exemple aux auteurs « traduits de l’américain » en 1996, année du salon du livre spécial USA. Et le nombre de ses chroniques correspond au nombre de publications.

Avant tout, ce qui fait un livre, c’est une écriture singulière. Michèle Gazier salue donc ceux et celles qui renouvellent les formes : Duras et le bégaiement d’une attente, Sarraute, loin de l’académisme qui asservit la langue, l’onirisme de Laura Kasischke, le surréalisme de Ce qui peut arriver de mieux à un croissant de Pablo Tusset (2002), la manière de renouveler le roman historique de Margaret Atwood (1998) ou encore l’hybridité chez Pascal Quignard inventant « une forme qui bouleverse les frontières littéraires entre roman, poésie, théâtre, autofiction, philosophie, conte »84. Elle écrit que « la littérature n’est pas affaire de sujets mais d’écriture »85, qui demande patience et obstination. Ses réserves sur certains livres concernent souvent la structure narrative, la construction.

Elle salue donc les éditeurs découvreurs comme Jérôme Lindon86 ou Bernard Wallet fondateur des « Minimales »87. Le premier a pris des risques financiers en éditant le Dictionnaire historique des rues de Paris et des risques politiques qui l’ont conduit au tribunal en publiant La Question d’Henri Alleg. Le second a débusqué des textes bâtards et denses (Bernard Wallet, 2002). Michèle Gazier salue « ce laboratoire du bref » (selon l’expression de François Bon) qui publie des auteurs comme Lydie Salvayre, Régis Jauffret, Pierre Lafargue, Pierre Senges ou Yaël Pachet. En citant Geneviève Brisac déjà évoquée plus haut, elle affirme la nécessité de se dégager de la sur-visibilité d’une certaine production :

On préfère vendre des têtes connues, des visages agréables, des stars du show-biz, des récits au premier degré, des autobiographies torrides, des histoires de fesses célèbres et dûment nommées, enfin tout, sauf ce qui fait la littérature, la vraie qui ne s’écrit pas avec ce qu’on a vécu mais avec ce qu’on a oublié88.

Et Michèle Gazier d’ajouter : « en laissant le temps de la fermentation. La manie du beaujolais nouveau, un rien trop vert et qui agace les dents, envahit le monde de la fiction ». Elle revient d’ailleurs souvent sur cette conviction d’une écriture qui retient le temps, et cite volontiers Proust quant à la mémoire. Au fil d’un quart de siècle de critique, la critique est de plus en plus sensible à la construction et à l’écriture, cherchant à « atteindre le squelette du réel »89, à dépouiller peau par peau jusqu’à la moelle et forer ainsi l’ossature organique de chaque écriture.

Pour éveiller l’attention, elle relate rarement l’intrigue90, elle rechigne à résumer des livres91, qui revient à les aplatir, à leur ôter la part du sensible et confine à l’absurde devant des livres-mondes : « On ne résume pas plus l’œuvre de Nádas qu’on ne peut résumer La Recherche du temps perdu, de Marcel Proust, La Montagne magique, de Thomas Mann, ou L’Homme sans qualités, de Robert Musil »92. Au fil des chroniques, son écriture ciselée met de plus en plus l’œuvre en perspective, dans la production littéraire mais aussi dans le parcours d’un auteur ; par exemple, elle situe Échine (1998) de Philippe Djian dans l’ensemble de sa démarche et loue la sortie des tics de l’auteur. Elle se libère du format de la chronique monographique en écrivant de longs articles sur une œuvre plus que sur un livre, notamment sur celle de Pajak (2004), de Roth ou encore de Colette.

Quelle est la place de la critique journalistique par rapport à la critique universitaire ? Comment Michèle Gazier se situe-t-elle par rapport aux critiques littéraires ? Elle s’inscrit d’abord explicitement dans la filiation de la critique thématique de l’école de Genève (dite aussi critique de la conscience) telle que la pratique Jean-Pierre Richard : elle salue ainsi en 2002 les chemins buissonniers que ce « grand maître de l’université française »93 emprunte, après une carrière consacrée aux « auteurs qui ont résisté au temps ». Il choisit désormais de se tourner vers ses contemporains en restant fidèle à sa démarche précédente que Michèle Gazier résume en reprenant une citation éclairante : « décomposer un texte pour en donner les consonances intérieures, tracer des chemins de lecture, s’éclairer en ne perdant pas de vue que l’on doit faire sentir la musique intérieure du texte »94. La seule différence entre critique journalistique et critique universitaire réside dans son attitude vis-à-vis du lectorat :

Selon Richard, le critique universitaire part du présupposé que l’œuvre dont il parle est connue de l’étudiant en train de la lire, histoire de suivre son cours ; le critique journalistique, lui, doit éveiller l’attention du lecteur sur des livres qu’il n’a pas encore lus. L’un accompagne, l’autre défriche95.

Elle semble ainsi reprendre à son compte les critères de sélection du texte contemporain que Jean-Pierre Richard a utilisés pour faire ses propres choix : « caprice du goût » « hasard d’une rencontre », « montée d’une curiosité ou d’une émotion »96.

Deux ans plus tard, elle publie un grand entretien avec Jean Starobinski97 à l’occasion d’un numéro spécial de la revue Critique : elle l’interroge sur sa formation intellectuelle, sur la genèse de la critique thématique, puis sur ses études de médecine et son itinéraire critique. Starobinski évoque ses débuts dans la critique littéraire, nourris de rencontres, dans le Genève international des années 30 et 40 précédant la Seconde Guerre mondiale, et d’abord de sympathies, « nullement d’interprétation et d’analyse » précise-t-il. Michèle Gazier cherche ensuite à approfondir la critique inventée par Starobinski qui articule la littérature, la médecine, l’histoire des arts, la musique et la psychologie. Elle l’amène à préciser ce qu’on entend par étude d’un thème, qui est plus un moyen qu’une fin selon lui. Elle l’invite également à éclairer sa position par rapport au structuralisme qu’il replace dans l’héritage des anciens arts de la rhétorique tout en louant la très fine oreille de Lévi-Strauss.

La lecture des chroniques pleine page confirme à notre avis l’influence exercée par Starobinski et la critique thématique sur Michèle Gazier : les croisements entre les arts, les sciences et la littérature ainsi que l’attention à la musicalité d’une écriture déterminent ses choix. À partir de 1998, elle consacre une pleine page non plus à un seul livre mais à deux écrits par deux auteurs dont elle fait résonner un thème commun, ou plus rarement un genre commun.

Comme nous venons de le préciser, la chronique fait dialoguer deux œuvres contemporaines qui viennent de paraître. Michèle Gazier peut aussi choisir de s’adresser, dans deux chroniques sur le mode épistolaire confidentiel, à l’écrivain/psychanalyste J. B. Pontalis98 et à Françoise Sagan99. Lors des entretiens qu’elle conduit, elle intègre le plus souvent le dialogue plutôt que d’opter pour la simple retranscription fidèle. Au fil des 25 années, la forme classique de l’entretien qui connaît un pic en 1984, tend à se raréfier, lui conférant un caractère d’exception, mais elle tend aussi à se diversifier dans sa forme de retranscription. Pour la retranscription question par question, la critique semble s’effacer en tant qu’intervieweuse, d’autant que ses questions sont rarement développées. Par la suite elle opte pour l’intégration de bribes. On peut émettre l’hypothèse qu’elle se soucie de mieux inclure l’adresse au lecteur qui peut se sentir tenu à distance par un face à face trop exclusif. Cette option lui permet aussi de mieux faire entendre sa voix, parfois un ton, un humour, un affect100. Elle adopte une énonciation originale, qui rappelle celle de Butor dans La Modification, pour aborder Soulages (1er septembre 2001) : « Vous traversez Sète, puis vous grimpez le mont Saint-Clair jusqu’au cimetière marin où repose Paul Valéry. Qu’il soit ou non ‘midi le juste’, le ciel est d’un bleu si intense qu’il en est presque noir ». Les sujets abordés sont souvent plus larges que l’actualité éditoriale de l’écrivain, et peuvent croiser les arts, comme dans un entretien avec Anthony Burgess où il est aussi question d’opéra et de cinéma101.

|

1982 |

|

|

1983 |

|

|

1984 |

6 grands entretiens avec Ray BRADBURY, Mario VARGAS LLOSA, André BRINK, Michel DEL CASTILLO, Nathalie SARRAUTE, Henri SALVADOR 2 entretiens retranscrits avec Françoise SAGAN et Milan KUNDERA Un entretien avec Claude LÉVI-STRAUSS Un article intégrant des bribes de dialogue avec Bernard PIVOT |

|

1985 |

4 entretiens avec J.M.G. LE CLÉZIO, Hector BIANCIOTTI, Patrick MODIANO, SEMPÉ Propos recueillis : Fred UHLMAN |

|

1986 |

3 entretiens avec J. M. G. LE CLÉZIO, Danièle SALLENAVE et Jacques LE GOFF 4 chroniques avec bribes sur Patricia HIGHSMITH, Carlos FUENTES, François WEYERGANS et Daniel BOULANGER Pierre ASSOULINE, Breyten BREYTENBACH, François JACOB (scientifique) |

|

1987 |

4 entretiens avec Anthony BURGESS (7 janvier) Jérôme LINDON (18 mars) « Il est minuit depuis 40 ans », Jacques LACARRIÈRE (parcours biographique autour des lieux de vie) et Hélène CARRÈRE D’ENCAUSSE Propos recueillis : Julien GREEN |

|

1988 |

1 entretien avec Claude LÉVI-STRAUSS |

|

1989 |

4 entretiens avec Michel DEL CASTILLO, John IRVING, Alison LURIE, Michel BUTOR 2 entretiens hors corpus avec le peintre Antoni TÀPIES et avec Jean VAUTRIN sur le jazz |

|

1990 |

1 entretien avec Gonzalo TORRENTE BALLESTER Propos recueillis : J. M. G. LE CLÉZIO |

|

1991 |

4 entretiens avec Carlos FUENTES, J. M. G. LE CLÉZIO, Michèle PERROT, Pascal QUIGNARD |

|

1992 |

1 entretien avec Vincent COLONNA Deux articles intégrant des bribes de dialogue avec Henri GUILLEMIN (historien) et J. M. G. LE CLÉZIO Entretien avec Maurice BÉJART |

|

1993 |

|

|

1994 |

|

|

1995 |

2 entretiens avec Mario VARGAS LLOSA puis Susan SONTAG Propos recueillis J. M. G. LE CLÉZIO |

|

1996 |

2 entretiens avec Jacques LE GOFF et J. P. VERNANT |

|

1997 |

1 entretien hors corpus avec la cinéaste Pascale FERRAN |

|

1998 |

2 entretiens avec Pascal QUIGNARD et avec Michelle PERROT |

|

1999 |

3 entretiens avec Jacques LE GOFF, Michel TOURNIER, Carlos FUENTES |

|

2000 |

3 entretiens avec Miguel DELIBES, J. M. G. LE CLÉZIO et le dernier avec Robert BADINTER suivi d’une pétition contre la peine de mort aux USA, Un article intégrant des bribes de dialogue avec Christa WOLF |

|

2001 |

4 entretiens avec Salman RUSHDIE, François CHENG, avec MASSIN, éditeur, écrivain, typographe et graphiste, Pierre SOULAGES |

|

2002 |

3 entretiens avec Pascal QUIGNARD, Antonio TABUCCHI, Julia KRISTEVA |

|

2003 |

4 entretiens réalisés en binôme (dont deux avec un écrivain) Luis SEPULVEDA, Claudio MAGRIS, Georges BALANDIER (anthropologue), Paul VEYNE (historien), Jean CLOTTES (préhistoire et archéologie) |

|

2004 |

5 entretiens avec Jean STAROBINSKI, Vincent COLONNA, Frédéric PAJAK et un éditeur Éric HAZAN |

|

2005 |

2 entretiens avec Michel BUTOR, Gérard MORDILLAT Propos recueillis de Milan KUNDERA |

|

2006 |

1 entretien avec Christian BOURGOIS éditeur |

Comme le montre ce tableau, la pratique de l’entretien ne disparaît pas au fil des années et l’inclination pour des figures d’historiens ou d’éditeurs se confirme. Dans un grand entretien, si le point de départ est le livre ou l’événement qui fait l’actualité, l’échange tend toujours à englober la circonstance dans une réflexion plus large ou à tenter d’approfondir un angle choisi.

Par sa place dans un journal culturel généraliste (certes parisien) et sa distance avec la question de la légitimité par la hiérarchie sociale ou le milieu d’origine, Michèle Gazier assume son rôle de légitimation sans adopter pour autant une position d’autorité qui consacre ou disqualifie. Certes, elle connaît le système, sait être citée en quatrième de couverture comme caution de Télérama, participe à de nombreux prix littéraires, accepte de préfacer mais elle est mue par la conviction qu’elle doit transmettre « le goût de la lecture » (titre d’une des ses anthologies). Elle se définit avant tout comme lectrice, lance des concours aux lecteurs comme celui de 1992102 avec cette seule question : quel est l’écrivain qui a changé ma vie ?

Quels sont alors les genres les plus chroniqués, entre tendances globales du secteur et partis-pris singuliers ?

La légitimité « commerciale » des genres fait clairement apparaître une primauté du roman, devant les essais, les nouvelles et bien loin devant la poésie. Le genre romanesque, par sa diversité (polar, thriller, épique, baroque, historique, etc.) séduit sans doute davantage le lectorat ciblé par Télérama. Le théâtre n’est pas traité puisqu’il fait l’objet de la rubrique de Fabienne Pascaud.

Les genres hybrides progressent sensiblement : comment par exemple classer les Petits traités de Quignard ? La terminologie dont Michèle Gazier use elle-même ne permet pas si facilement de ranger certains textes dans la case du récit, du roman ou de la nouvelle.

Parmi les 71 essais qui font l’objet de chroniques figurent majoritairement des essais historiques ou littéraires mais aussi des biographies dont le nombre ne cesse de croître pendant la période. Michèle Gazier suit avec distance cette tendance en choisissant des auteurs classiques, moins populaires que les biographies qui inondent le marché : Yourcenar par Savigneau (1990), Condorcet par Badinter (1998), Malraux par Lyotard (1996), Duras par Adler (1998), Verne par Jean-Paul Dekiss, Austen par Claire Tomalin ou celles dessinées par Steadman sur Freud puis sur Dieu (1988) ainsi que d’autres sur Goethe, Barthes ou Char.

34 chroniques (sur 930) portent sur des nouvelles dont 13 rassemblent plusieurs auteurs. C’est bien le reflet d’un champ littéraire qui donne priorité au roman. Pour citer les nouvellistes, il faut les convoquer en nombre. Le 3 avril 2004, Michèle Gazier défend la nouvelle à propos de Marie Ndiaye :

Les éditeurs, c’est bien connu, préfèrent les romans aux nouvelles. Moins par goût littéraire que par réalisme commercial. La nouvelle se vend en général plus difficilement. Par chance, nombreux sont les écrivains qui, de temps à autre, s’y attellent pour inventer des formes ou explorer de nouvelles perspectives. Ainsi Marie Ndiaye, jeune et brillante romancière qui a fait merveille dans l’écriture théâtrale, s’est-elle essayée à la nouvelle sans rien perdre de sa fantaisie, de sa grâce inquiétante et de la beauté classique d’un style qui font d’elle l’une des plus sûres créatrices de son temps. Les cinq nouvelles de Tous mes amis sont, au premier abord, déroutantes. Marie Ndiaye y raconte des histoires dans la seule logique du rêve ou du cauchemar.

La nouvelle permet à un auteur déjà reconnu de faire un pas de côté : elle se situe en marge d’une œuvre, comme un laboratoire d’écriture. Lors d’un entretien, Daniel Boulanger la définit comme un « art du ragot », « de la traîtrise », « une passe ».

Enfin, faut-il comprendre le petit nombre de chroniques sur la poésie comme l’indicateur d’une logique d’industrie culturelle ? On sait que la poésie se vend encore plus difficilement. 22 chroniques traitent de poésie103 à propos de 19 poètes différents, avec en tout premier lieu René Char104 puis Francis Ponge105, tous deux poètes consacrés et à l’occasion d’hommage106.

Une critique établie peut-elle prendre du recul par rapport aux rouages de la légitimation ? Michèle Gazier se sait « située » dans le champ littéraire. Son ironie perceptible dans ses propres romans sur le parisianisme, la bonne société ou la mondanité n’est pas le moindre signe de cette distance avec les cercles de reconnaissance.

Une première possibilité est de soutenir des choix éditoriaux peu vendeurs ; d’une part de nouvelles revues spécialisées, d’autre part des maisons d’éditions indépendantes dans une recherche d’équilibre avec les éditions de premier plan. Michèle Gazier défend la revue Traverses du Centre Pompidou ou la revue consacrée à la littérature générale des éditions POL107. Elle donne la parole à l’éditrice Anne-Marie Métailié qui, ne pouvant s’offrir faute de moyens des « auteurs installés », décuple ses talents de découvreuse et publie des écrivains latino-américains inconnus hors des années 1960-70, comme Luis Sepúlveda, Paco Ignacio Taibo II, Roberto Sosa, Antonio Sarabia, Javier Gonzalez Rubio, Jesús Díaz. Elle soutient, fût-ce à l’occasion d’un salon, cette éditrice qui explique ses choix d’auteurs : ils « ont recours à des formes de récit qui ne sont pas dans la tradition du roman latino-américain. Ils ont investi le polar, le conte, voire la fable »108.

Même si Michèle Gazier accorde une place très importante au polar (et notamment à Belletto qui est un des auteurs de son édition « spécial polar » en 1996), sa lecture l’amène à une interrogation philosophique sur la nature du mal109. Et quand elle met en valeur le roman d’amour, elle se focalise sur un nœud central comme les blessures, la mort ou l’absence au lieu de s’en tenir à l’étiquette hâtive de romanesque populaire. Pour Vie secrète de Pascal Quignard, elle choisit des citations révélatrices : « l’amour se nourrit de marginalité, de silence, de vie secrète, séparée, sacrée» ; « L’amour ressortit au vol et non pas à l’échange social » ; « Aimer c’est vivre dans l’angle mort du social et du temps. Dans l’angle du monde »110.

Les deux pratiques de Michèle Gazier, lire et écrire, sont à penser ensemble : son geste critique unit ; son geste d’écrivain s’écarte du social, de la criée pour préférer le lieu du secret, précisément dans cet autre angle du monde, entre ce qu’on donne à voir, à entendre et ce qu’on tait, donne à penser. Lire au plus intime ne suffit pas, il faut s’y tenir aussi par l’écriture, et y revenir.

En 2003, dans un long article cosigné avec Christine Ferniot, intitulé « La littérature française est-elle encore exportable ? Les frontières du roman »111, Michèle Gazier s’attaque au préjugé qui court dans le monde littéraire au début du XXIe siècle : « les écrivains français [...] découragent de nombreux lecteurs par leur distance à l’égard du romanesque, leur refus de raconter des histoires » et « la littérature française ne s’exporte plus ». Elle combat ce préjugé et sa conséquence par des chiffres qui montrent que la traduction des livres français ne se porte pas si mal en Angleterre et aux Etats-Unis et même que « le roman français s’exporte plutôt mieux qu’auparavant » grâce à une politique publique d’aide à la traduction. Mais la fin de la chronique nuance cette relative embellie avec les citations de Thomas Pavel sur le narcissisme du roman français et de Jacques Dubois sur l’absence de grandes figures en Etats-Unis, Le Clézio et Modiano étant reconnus comme respectables tout au plus112.

Michèle Gazier avait déjà abordé plusieurs fois cette question d’une littérature française repliée sur elle-même avec ses auteurs « qui tournent sans grâce autour de leur nombril »113 mais elle finit par s’agacer de la facilité d’entonner le poncif, à l’occasion d’une chronique sur Le Dieu des Petits Riens d’Arundhati Roy :

Pourtant, réduit à son seul argument, ce premier roman ne semble qu’un énième récit d’enfance ; une histoire tragique que l’auteur a sans doute nourrie de ses propres souvenirs ou de ceux de ses proches ; un de ces romans confinés dans l’intime dont, prétendent certains critiques, la littérature française est en train de crever. Belle occasion de réviser les jugements de ces grincheux nostalgiques, regrettant l’heureuse époque où le roman désertait soi-disant l’alcôve pour des horizons inexplorés. Mais Joyce, Proust, Isaac Bashevis Singer, Henry Roth et bien d’autres – français ou étrangers – ont-ils jamais écrit sur autre chose que sur leur ville, leur rue, leur enfance, leur vie ? En quelque trois cents pages, Arundhati Roy vient rejoindre leur rang114.

Et l’agacement se fait sentir devant tant de critiques qui pensent la littérature française sous perfusion : c’est avec un humour incisif qu’elle file la métaphore de l’asphyxie :

Le roman français se meurt [...] certains auteurs se proposent de le sauver. Les uns, plus sensuels, plus friands de contacts humains que d’idées, s’appliquent à lui faire du bouche-à-bouche, à lui insuffler un peu (voire beaucoup !) de leur propre vie, de leurs désirs, de leurs fantasmes. D’autres, dont Michel Houellebecq, préfèrent une assistance respiratoire autrement plus sophistiquée. Selon lui, le roman va mal parce qu’il s’encroûte et manque de pensée. Oxygénons-lui donc le cerveau en y injectant à haute dose de la sociologie, de la biologie, de l’analyse politique, de la philosophie. La méthode testée avec Extension du domaine de la lutte, son premier roman, avait donné de bons résultats. Le livre avait intéressé, surpris. Une nouvelle voix, à la fois drôle et juste, bien dans l’air du temps, venait de se faire entendre. La renommée de l’auteur est montée très vite. Ce jeune écrivain pensait jeune, écrivait moderne. Il s’élevait avec cynisme au-dessus de la mêlée : rien de ce qui passe dans cette fin de millénaire pourrissant ne lui était étranger. Quelques prises de position senties sur « l’architecture contemporaine comme vecteur d’accélération des déplacements » ( !), sur l’information, la lassitude, ont consolidé sa place de chef de file d’une prétendue école de la lucidité. Et l’on parlait déjà de l’événement que représentait la publication, cet automne, des Particules élémentaires, avant même que quiconque, à part son éditeur et lui, ait eu accès à son manuscrit. C’est dire si l’on attendait le sauveur Houellebecq115.

Elle prendra donc le poncif à rebours : « On reproche d’ordinaire au roman français de se limiter à l’intime, d’avoir le regard myope et le souffle court. Il suffit de lire Osmose, le dixième roman de Yann Queffélec, pour se convaincre du contraire »116.

Une des façons de sortir de ce débat sur les auteurs franco-français est de rendre visible une autre littérature, celle de la francophonie, en suivant l’évolution du monde éditorial qui la reconnaît et la prime de plus en plus. Aussi Michèle Gazier valorise-t-elle les auteurs francophones de récits qui entrent également dans l’histoire littéraire et la critique universitaire ; parmi les auteurs qui font l’objet de thèses figure par exemple Patrick Chamoiseau, même si les départements de littérature francophone sont encore bien rares en comparaison avec les Etats-Unis.

Michèle Gazier, elle-même bilingue, est particulièrement sensible à la question du choix de la langue française par des auteurs dont la langue maternelle n’est pas le français : elle le souligne en début d’entretien avec Milan Kundera ou au fil des échanges avec Julia Kristeva qui dit : « C’est en racontant sur le divan ma vie infantile que le français est devenu enfin ma première langue »117. Elle ne manque pas de noter le trilinguisme d’un personnage « espagnol de sa mère, anglais de son père, français de son choix »118. Nombreux sont les immigrés qui ont fait le choix de la langue française comme Alexakis, Ben Jelloun, Bianciotti, Huston, Kundera, Kristeva, Kristof, Manet, Salvayre, Semprun, Amin Zaoui, etc. Elle consacre à ce sujet un article complet intitulé « Ils écrivent dans notre langue »119, au moment où l’Argentin Hector Bianciotti fait son entrée à l’Académie française. Cet article regroupe sept brefs entretiens qui permettent de comprendre les rapports singuliers de ces écrivains à la langue française comme le montre le montage de citations suivant :

Julia KRISTEVA. « Le français est désormais mon seul territoire et je revendique le droit de pouvoir dire des choses plus charnelles, plus intimes dans cette langue qui est mon abri d’exilée » ;

Hector BIANCIOTTI. « Quand j’écris en français, j’ai peur… [...] Peur de ne pas maîtriser assez le vocabulaire, la syntaxe, la grammaire. [...] Je suis d’accord avec Cioran, qui disait que, pour lui, roumain, adopter l’écriture française, c’était se passer une camisole de force. » ;

Agota KRISTOF. « Je ne suis plus capable d’écrire en hongrois. [...] En utilisant le français, je mets une distance entre mes terreurs et mon écriture » ;

Jorge SEMPRUN. « J’écris mon premier roman en espagnol » ;

Nancy HUSTON. « Ainsi, mes parents ne peuvent pas lire mes livres…[...] J’ai composé l’histoire alternée des deux femmes d’Instruments des ténèbres, en passant de l’anglais (pour Nadia) au français (pour Barbe), chapitre après chapitre. Tous les trois jours, je me reposais d’une langue sur l’autre et y puisais un regain d’énergie. » ;

Eduardo MANET. « C’est la langue de l’amour » ;

Milan KUNDERA. « Le tchèque m’appelle, mais je n’obéis pas. [...] En français, chaque phrase est une quête, une conquête, tout est conscient, rien ne va de soi, mille fois je pèse chaque mot, tout est aventure, tout est pari. » ;

Vassilis ALEXAKIS. « En grec, l’intimité, en français l’humour »120.

La langue est aussi question de traduction. Sortir du pré carré national, c’est mettre à l’honneur des auteurs américains et italiens traduits, et bien sûr espagnols pour celle qui est aussi traductrice de cette langue. Sa sensibilité au double statut d’écrivain et de traducteur la conduit d’ailleurs à réunir des propos tenus avec trois écrivains-traducteurs, Javier Marias, Antonio Tabucchi, Hector Bianciotti121, au sujet de leur propre réception de leurs textes réinterprétés par leur traducteur.

Hebdomadaire édité à Paris, Télérama n’est pourtant pas replié sur un parisianisme réducteur pour sa rubrique littéraire, qui est ouverte sur une littérature monde. En 1986, Michèle Gazier sélectionne 18 meilleurs romans étrangers et en 1988, elle montre une nouvelle fois son goût des premiers romans, traduits cette fois, tel La Russe de l’Espagnol Cebrian. Elle suit sans doute l’évolution de la programmation des festivals (Étonnants voyageurs) et des éditeurs qui font traduire. En effet, si lors d’entretiens est évoquée une littérature française « autocentrée » sans grande figure (c’est oublier Le Clézio non comme Nobel mais comme écrivain monde), elle reconnaît le rôle majeur de l’édition française par sa politique de traduction, en dépit de quelques lenteurs122.

Quand elle fait la chronique d’un livre de Wu Cheng’en traduit du chinois en 1991, elle se soucie alors de ne pas perdre le lecteur avec des comparaisons trop érudites :

La pérégrination vers l’Ouest est à la littérature chinoise, ce que L’Iliade ou L’Odyssée est à la littérature grecque : une accumulation de récits, contes et légendes qui circulaient à travers la Chine […] » 123.

Pour aborder les écrivains étrangers, elle donne ainsi des repères en comparatiste qui jette des ponts : pour Mo Yan, en 2004, elle commence ainsi : « C’est la littérature latino-américaine la plus baroque, la plus inventive, celle d’un Garcia Marquez par exemple qu’évoquent les textes de Mo Yan » (20 mars 2004). Quant à Padura, il « utilise les ressorts du roman policier à la manière de Manuel Vasquez Montalban » (mai 1998). Elle chronique un troisième auteur chinois, Lao She en 1996. Si peu d’écrivains chinois sont représentés, elle rend compte à trois reprises124 du travail du sinologue belge Simon Leys, dont la plume permet de saisir « le rapport occidental à l’exotisme dans ce qu’il peut avoir de meilleur (Segalen) ou de pire (Bernard-Henri Lévy) ». Simon Leys est aussi un passeur d’entre-deux.

[…] c’est peut-être lorsqu’il évoque le travail du traducteur et les paradoxes de la traduction qu’il est le plus étonnant. Car, dit-il, si à l’inverse de la création la traduction est sans risque, celle-ci n’en demeure pas moins une épuisante tâche et un acte d’humilité, puisque le traducteur se doit « de donner au lecteur l’illusion qu’il a directement accès à l’original », en effaçant toute trace de sa présence.125

Que ce soit en matière d’entretien ou de traduction, la visée semble bien être cet effacement de soi.

L’opposition entre la langue française et les langues étrangères ou entre la France et le monde est bien trop réductrice et des ponts s’établissent tant par des traductions que par des figures de l’entre-deux. La remise en question des hiérarchies n’est pas seulement une question de géographie : c’est un mouvement intérieur, le tropisme, qui vient rompre les apparences. Michèle Gazier cite d’ailleurs Nathalie Sarraute : « un déclic et […] une paroi s’ouvrait, découvrant des choses cachées derrière »126. On aura remarqué combien la question de la structure sociale qui cache et engendre de la violence parcourt ses propres romans jusque Silencieuse. « Le silence décompose les meutes » lui confiait Pascal Quignard (1996). Son œuvre romanesque autant que sa critique s’attache aux petites choses, pointe les hiérarchies, dans la volonté de faire « craquer le corset » de la bonne société ou de l’apparence. À l’occasion, elle rappelle un proverbe populaire : « Il n’y a pas de grand homme pour son valet de chambre »127.

Lorsqu’elle s’empare de la question interculturelle, c’est avec le même rejet des hiérarchies par classification. Et si le lecteur de ses romans sait son empathie pour l’étranger et sa volonté d’« ouvrir les portes » sans stigmatiser, il ne s’étonnera pas du rôle prépondérant qu’elle a joué dans l’affaire Richard Millet, puisqu’elle est à l’origine de la pétition contre la lecture d’Éloge littéraire d’Anders Breivik128, en réunissant des signataires pour le texte d’Annie Ernaux, paru dans Le Monde. Elle suit là encore une société française marquée par la montée d’une extrême droite et du poujadisme. Même si, en 2011, elle n’écrit plus pour Télérama, ses chroniques avaient déjà pris auparavant un tour militant. En 2002, elle relaie le refus de Tabucchi de faire partie d’une délégation officielle organisée sous la houlette de Berlusconi, rappelle le rôle du PIE (Parlement international des écrivains)129, et incitera plus tard via Télérama à signer la pétition pour libérer Cesare Battisti130. Dans ces deux exemples, plus qu’une critique impliquée immergée dans les combats d’une société, elle pose un acte de citoyenne en passant par l’action, le manifeste.

C’est en 1995 qu’elle s’entretient avec Mario Vargas Llosa qui, pour n’avoir pas été élu président du Pérou, n’en est pas moins convaincu que l’écrivain doit jouer un rôle131. Lors du long entretien, conduit par Gilles Heuré et elle-même, avec le Chilien Luis Sepulveda132 à propos du coup d’état chilien, elle note cette déclaration de l’écrivain : « J’écris du côté gauche de la barricade ». Mais la figure de l’écrivain impliqué, telle que la définit Bruno Blanckeman133, s’est substituée à celle de l’écrivain engagé, tel Sartre.

À l’occasion de la parution de L’Invention de Paris en 2004, dans un long entretien avec Éric Hazan, éditeur-auteur juif et tiers-mondiste, elle pose frontalement un constat : « aujourd’hui il n’y a plus de grands intellectuels qui invitent à se mobiliser » auquel Éric Hazan répond :

On n’a plus ni Sartre, ni Foucault, ni Deleuze. Des philosophes comme Rancière s’engagent, mais leur présence est plus discrète. Aujourd’hui, il y a sans doute un vide. […] Ce vide actuel n’est d’ailleurs pas spécifique à notre époque : il y a eu, dans le passé, des temps sans grands esprits. Relisez Les Chiens de garde, de Nizan, et vous le verrez y dénoncer la même faiblesse philosophique qu’aujourd'hui. La difficulté spécifique du moment, c’est le vedettariat dont bénéficient certains auxquels profite la domination de l’édition par les grands groupes. Ils se montrent partout et confondent pensée et divertissement134.

Les prises de position de Michèle Gazier tiennent à sa sensibilité aux oppressions et dictatures : « La littérature est un acte de dissidence. Sinon elle perd son essence », affirme le cubain Abilio Estévez qu’elle cite (2004). La lecture continue de ces 25 ans de production critique met en lumière ce trait saillant, peut-être renforcé par la prédominance du roman si l’on se réfère à ce qu’en dit Kundera : les politiques « ont compris que le roman est une vengeance de l’homme sur l’impersonnalité de l’Histoire de l’humanité »135. Le repoussoir serait la lecture-trahison, toujours selon Kundera, dont elle écrit :

Le propre de la lecture-trahison est d’assagir les folies, de couper les ailes du désir, de faire entrer dans le moule de la conformité ou de la bienséance ce qui n’a été écrit ou composé que pour subvertir tous les modèles établis136.

Néanmoins, elle est également sensible à la voix du dégagement de Pascal Quignard (1998), qui se défie d’une fonction de rhéteur et préfère creuser le silence. Et elle pratique aussi un humour qui maintient la distance critique et tempère son admiration pour la pasionaria.

Les thèmes récurrents dans sa critique comme dans ses romans remettent en cause les hiérarchies ; ils montrent un parti pris manifeste pour les minorités sociales, les dominés, les victimes de guerre, les laissés pour compte de l’Histoire137.

D’abord, Michèle Gazier privilégie la question de l’Histoire dans la littérature, comme l’atteste son choix, déjà évoqué ci-dessus, des essais de Jacques Le Goff ou Arlette Farge138. La guerre civile espagnole qui marqua l’histoire familiale de Michèle Gazier n’est pas une simple toile de fond mais constitue souvent le sujet de livres, par exemple chez Torrente Ballester face à la censure pendant la guerre civile (1990), ou chez le Mendoza d’Une comédie légère en 1998, où le Minotaure peut se cacher derrière d’autres masques que celui de Franco.

Elle s’agace par ailleurs de l’impasse sur la situation politique du Portugal durant le XXe siècle en lisant la maigre introduction de Pierre Léglise-Costa139 consacré à des nouvelles portugaises140 comme si le Portugal n’avait d’autre passé que littéraire. Sans nommer le concept de post mémoire élaboré par Marianne Hirsch, elle pointe le mécanisme de la mémoire tronquée des héritiers de seconde génération d’un traumatisme qu’ils n’ont pas vécu directement :

Si les romanciers français tournent plutôt le dos à l’histoire, les Espagnols, eux, n’en finissent pas de revisiter leur passé, d’évoquer encore et encore leurs souvenirs les plus noirs. Les derniers combattants de la guerre d’Espagne ont beau être largement octogénaires, Franco être mort dans son lit il y a presque trente ans, et la transition entre la dictature et la démocratie s’être faite sans violence, l’Espagne n’a jamais tué l’image du père tyrannique et fouettard qui pendant quatre décennies a tenu le pays sous sa coupe. Des écrivains, jeunes ou moins jeunes mais appartenant tous à ces générations dites « innocentes » parce qu’elles n’ont pas connu la guerre civile, ne cessent de vouloir faire la lumière sur ce pays écartelé dont ils sont le fruit.

Le récit de filiation tisse le maillon manquant de la transmission, remettant en perspective la fréquence des récits de filiation des années 90. Le secrétaire de rédaction, à qui il incombe de choisir les titres des articles, opte souvent pour le mot père dans ses titres d’articles (Roberts et Schneider, 1988 ; Tahar Ben Jelloun, 1990) et elle retient dans la narration la figure dominante de la mère, de l’essai de Nathalie Heinich à l’anthologie du Goût des mères qu’elle signe. Enfin deux figures retiennent l’attention : l’étranger et la femme exploitée. La volonté d’accueillir ledit « étranger » fait qu’elle relève dans l’actualité le choix d’un étranger naturalisé à l’académie française, Hector Bianciotti (3 février 1996). Ce leitmotiv de sa critique revient dans les lignes concluant sa chronique sur le roman Mademoiselle Chat de Dan Franck et Jean Vautrin en 1996 :

Boro combat pour des idées. Et ses partis pris, ses révoltes restent, hélas, d’une actualité flagrante. Qui pourrait aujourd’hui ignorer qu’on tue encore au nom de la pureté d’une race, qu’on bafoue les libertés au nom d’un dieu ou d’un homme que d’aucuns disent supérieurs, qu’on chasse l’étranger, le métèque, simplement parce qu’il est différent ?141

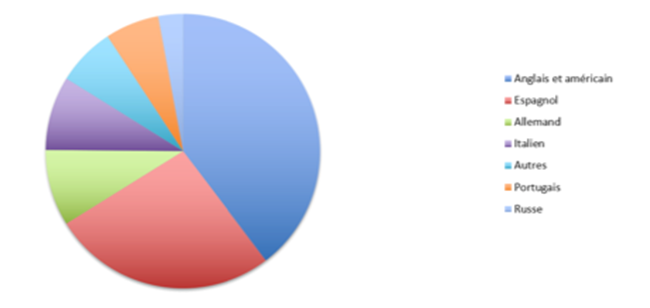

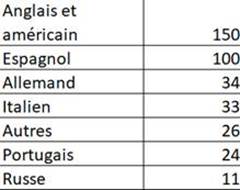

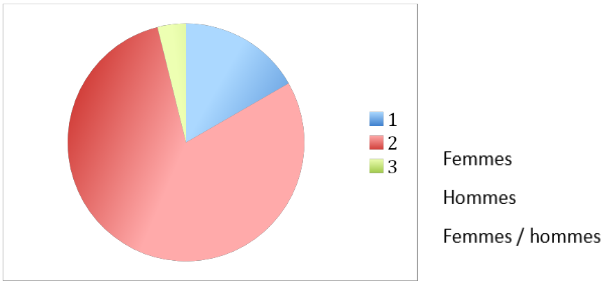

La question de la femme exploitée, de l’être femme, de son invisibilité dans l’histoire, de la violence des machismes, de la construction des rapports entre les sexes est militante, et fait qu’elle publie un entretien avec Michelle Perrot (19 décembre 1998). Mais si sa parole dénonce clairement et librement toutes les formes de dominations, sa rubrique sur 25 ans témoigne paradoxalement d’un déséquilibre en faveur des hommes de lettres, beaucoup plus représentés que les femmes de lettres, comme l’indique le schéma suivant. Il faudrait sans doute nuancer ce schéma en comparant les nombres de publications des hommes et des femmes pendant cette période.

La première femme citée dans le palmarès des quinze auteurs les plus chroniqués n’arrive qu’en douzième position car peu de longues chroniques sont entièrement dédiées à des écrivaines : celles-ci sont souvent regroupées dans un article, comme si le critère auteur féminin était le critère de regroupement. Et elles sont souvent citées comme auteurs de nouvelles, genre bref et mineur. En 1992, par exemple, quatorze femmes sont citées dans le genre de la nouvelle, dont Françoise Sagan, Annie Ernaux, Toni Morrison, Nathalie Sarraute, Hélène Renoir, Claude Pujade… Michèle Gazier en a la conscience dès 1984 lorsqu’elle publie un entrefilet sur Duras et Ernaux intitulé « Place aux dames », sur un quart de page.

Parcourir les 25 ans de chroniques et d’entretiens de Michèle Gazier dans Télérama, c’est marcher à sa suite sur « les chemins de lecture », selon la formule de Jean-Pierre Richard, qu’elle a tracés chaque semaine au gré de l’actualité littéraire. Or, malgré la discontinuité événementielle inhérente au genre de la chronique se dégagent des lignes de force : franchissement des frontières des pays, des langues, des cultures, des genres ; attention à la musicalité d’une écriture ; fidélité à des œuvres et des auteurs qui sont suivis au fil des années, malgré le déferlement de nouveautés ; engagement pour les minorités laissées en marge de l’Histoire. Dans un champ littéraire complexe dominé par des acteurs économiques et des objectifs commerciaux, il est difficile de rendre compte de l’actualité littéraire tout en faisant entendre des écritures qui échappent à une mode et à une prescription univoques et éphémères. C’est pourtant ce que Michèle Gazier a fait en tenant d’une main ferme les deux bouts de la chaîne du livre, de la création à la réception d’une œuvre, de l’attention au processus de l’écriture à l’expression d’une sensibilité de lectrice, sans omettre les étapes intermédiaires plus matérielles de l’édition et de la commercialisation. Contrairement à ce que nous avons dit sur l’effacement de la traductrice ou de la lectrice, c’est bien une voix singulière que nous avons entendue, empathique et ironique, enthousiaste et humoristique qui, comme Nancy Huston passant de l’anglais au français, puise une énergie nouvelle de chaque passage de frontière.

[1] Dominique VIART et Bruno VERCIER, La Littérature française au présent, Paris, Bordas, 2005, Introduction.

[2] Ibid., p. 6.

[3] Nous remercions Nathalie Magne, chef de service du documentation à Télérama qui nous a permis de consulter les archives.