La tentation de saint Antoine est un sujet médiéval bien connu. Elle traite du tourment d’Antoine le Grand1, en proie aux visions diaboliques qui l’assaillirent lors de sa retraite dans le désert d’Égypte. Considéré comme le père du monachisme chrétien, Antoine est souvent d’emblée associé à un paysage effrayant, peuplé de créatures démoniaques.

Fig. 1. Francisco de Zurbarán, Antoine Le Grand (1640)

Le récit de la vie d’Antoine nous est livré par saint Athanase d’Alexandrie2 vers 360 et rapporté au XIIIe siècle par Jacques de Voragine dans La Légende dorée. Alexandrie était alors un creuset religieux, pris entre les cultes païens et les différentes tendances de la chrétienté naissante. Antoine y fut mêlé aux conflits théologiques opposant les chrétiens orthodoxes et les Ariens. Peu après la mort de saint Antoine qui l’avait soutenu dans sa lutte contre les Ariens, saint Athanase écrivit la Vie d’Antoine. Certains passages du récit sont explicites sur la lutte contre cette hérésie qui combat formellement le Christ et remet en question la Trinité chrétienne. L’évêque voulait présenter aux moines un modèle de vie ascétique. La Vie d’Antoine est le point d’origine de la légende qui connut, du Moyen Âge à nos jours, une fortune artistique considérable. Les images du saint populaire sont alors nombreuses et variées au Moyen Âge. En peinture, on remarque deux thèmes particulièrement en vogue : la rencontre du saint avec Paul l’Ermite et, plus encore, la lutte d’Antoine contre les démons, souvent représentés sous la figure d’animaux, sujet qui nous occupera. Même si, comme nous le verrons, Savoldo s’intéressa également au premier sujet.

Dans ce récit plus développé que La Légende dorée, le désert est évoqué ou plutôt suggéré comme un locus horridus, lieu repoussant aride comparé à une montagne extérieure peuplée de visions tentatrices, en opposition à la montagne authentique, « intérieure » comme il est dit dans le récit, lieu de consolation relié au ciel par la contemplation des choses divines. Ce qui n’empêche pas Antoine, bien au contraire, de faire preuve dans cette montagne extérieure d’abnégation et de force d’âme en résistant aux créatures qui l’y tentent. Après le bref récit de sa jeunesse à l’issue de laquelle après la mort de ses parents Antoine se convertit et distribue ses biens aux pauvres, le texte d’Athanase met en lumière son apprentissage de l’ascétisme néanmoins rapidement perturbé par l’Ennemi qui s’efforce de le faire renoncer à cette voie, notamment sous des traits diaboliques qui ont pour conséquence de le faire redoubler de vigilance. Après avoir été enfermé dans un tombeau et roué de coups par les démons qui, la nuit aussi, l’assaillent sous forme de bêtes sauvages, Dieu vient à son aide. Antoine s’enfonce dans le désert où de nouveaux combats contre les démons l’attendent mais « le nombre toujours croissant des visions qui se présentaient à son esprit et la faiblesse des ennemis le reposaient grandement de ses peines et renforçaient son ardeur »3 peut-on lire. Puis, plus loin : « Près de vingt ans il mena donc ainsi en reclus la vie ascétique : il ne sortait pas et on ne le voyait que très rarement »4. C’est ainsi qu’il devint un père pour les moines des alentours, à qui il enseigna ses principes de persévérance pour le Bien dans une lutte renouvelée contre les démons, mauvais et tentateurs sous leurs apparences trompeuses. Il leur fait part de son expérience personnelle, de son combat contre des démons qui lui prédisent par exemple la crue du fleuve. Satan s’avouant enfin vaincu par les moines, Antoine en tire l’enseignement selon lequel il ne faut pas craindre les démons qui battent ainsi en retraite.

Ces moines et disciples en deviennent admiratifstoujours prêts à respecter ses recommandations. Et beaucoup plus loin lors de nouvelles luttes contre les démons, demeurant hors d’atteinte des artifices du diable, on peut lire : « C’était vraiment admirable : seul en un tel désert, il n’avait pas peur quand les démons l’attaquaient, ni ne redoutait la férocité de tant de bêtes sauvages, quadrupèdes et reptiles, qui se trouvaient là »5.

Le peintre brescianais Giovanni Girolamo Savoldo, né au début des années 1480 à Brescia et mort à Venise en 1550, homme rare de l’art de son temps selon son élève Paolo Pino, peintre « di notte e di fuochi » selon Giorgio Vasari6, n’est donc pas le premier à s’emparer du sujet. Avec ses deux versions des Tentations de l’abbé saint Antoine, huiles sur bois figurant tel un diptyque parmi ses œuvres de jeunesse, avant le Retable de Trévise de 15217, réalisées entre 1515 et 1520 selon la critique [Fig. 2 et 3], il participe cependant à l’épanouissement pictural du thème d’une façon tout à fait singulière à l’intérieur de son œuvre comme de la peinture occidentale du Cinquecento de manière plus générale.

Fig. 2 et 3. Giovanni Girolamo Savoldo, Tentations de l’abbé saint Antoine (1515-1520)

En particulier, la maîtrise des influences diverses, lui arrivant du Nord de l’Europe ou d’autres régions de la péninsule, nous permet d’apprécier la justesse des propos de Roberto Longhi qui, dans ses travaux à l’origine de la redécouverte de Caravage au début du XXe siècle, en fait un pilier fondateur, vu comme le plus civilisé et le moins provincial des artistes brescianais du Cinquecento.

Le paysage, important, apparaît souvent à l’arrière-plan des peintures lombardes du XVIe siècle. On pense aux montagnes de Léonard qui ont suscité les interprétations et reprises subtiles et fructueuses des cercles milanais ou brescianais, signant le mariage du Nord de la Toscane avec le Nord de la région lombarde. La montagne bell’azzurra, di più bell’azzurro pour reprendre les termes même du Maître, discutant De la couleur des montagnes dans le chapitre 163 du Traité de la peinture8, devenant un motif récurrent, topique de ce milieu artistique porté au plus grand naturalisme. Si le paysage n’y est pas encore un genre à part entière9, il est présent dans nombre de représentations en tant que cadre indispensable, participant parfois activement à la scène.

C’est le cas des Tentations de Savoldo qui présentent un paysage montagneux, plus sombre et exclusivement naturel dans les premières, fait de quelques arbres et arbustes et surtout de rochers auxquels s’ajoutent les bâtiments (que l’on devine être un monastère) et les montagnes dans le fond des secondes. Le motif de la roche creuse et caverneuse, très présent dans la première période de l’artiste, dans Le Prophète Élie ou Les Saints ermites Paul et Antoine en particulier, semble le traitement archaïque de l’art de l’ouverture qui traverse l’ensemble de son œuvre, de la trouée de lumière à la fenêtre ouvrant sur le paysage dans le fond de portraits ou de scènes.

Fig. 4. Giovanni Girolamo Savoldo, Le Prophète Élie

Fig. 5. Giovanni Girolamo Savoldo, Les Saints ermites Paul et Antoine (circa 1515)

De l’abri protecteur qu’elle permet au moins dans les deux précédents tableaux de Savoldo, elle devient le symbole du lieu hostile et repoussant dans les Tentations, abritant non plus le saint mais les créatures maléfiques de ses visions. Le traitement plus archaïque de la première version, y compris dans la touche et son traité plus âpre, fait place au traitement plus lisse mais aussi plus complexe de la seconde qui habite le rocher central des visions du saint.

Témoin surprenant d’une recherche du surnaturel dans une œuvre naturaliste se voulant avant tout réaliste, ces deux tableaux mettent en scène la binarité du récit d’Athanase, non seulement par leur paysage scindé en deux par un rocher central massif partageant le pan gauche aux couleurs célestes froides et aqueuses du côté droit à la chaude lumière du feu de l’incendie – au locus amoenus habité par une bâtisse saine, répond en miroir inversé le pan droit avec la ville de Troie en feu –, mais aussi à travers le mouvement même du saint, fuyant sa vision infernale en cherchant refuge dans le paysage tranquille de la gauche de la représentation. Cette fuite, dictée par la raison aussi bien que par la peur inspirée par un paysage infernal et ses démons, ne peut que nous évoquer le passage resté célèbre du récit d’Athanase où est décrit l’attachement du saint pour la montagne, synonyme de lieu de prière et d’austérité.

Comme premier effet de son enseignement exhortant les moines à l’ascétisme, on peut lire : « Dans les montagnes, les ermitages étaient donc comme des tentes remplies de chœurs divins, chantant des psaumes, lisant les Écritures, jeûnant, priant, se réjouissant dans l’espérance des biens futurs, travaillant pour faire l’aumône et menant une vie d’amour, mutuel et de concorde. On pouvait vraiment y voir comme une région à part de piété et de justice »10.

La montagne est décrite comme « demeure personnelle » du saint11. Elle est vécue intérieurement par l’ermite, comme le rend évident l’emploi de l’expression récurrente de « montagne intérieure » opposée à la « montagne extérieure », lieu de rencontre et de corruption. Elle constitue le socle et l’habitacle de sa méditation. « Ce qui relevait d’Antoine c’était seulement la prière et l’ascèse, pour laquelle il était assis sur la montagne. Il se réjouissait d’y contempler les choses divines, mais s’affligeait d’être importuné par beaucoup de gens et entraîné par eux vers la montagne extérieure »12. Et pour conclure ce passage : « Néanmoins il aimait plus que tout son séjour sur la montagne »13.

Son attachement irrépressible à la montagne est raconté à travers une anecdote comparative éloquente avec le poisson et la mer : « Une fois, il subit semblable pression de la part de gens qui avaient besoin de lui, et le commandant le pria instamment de descendre. Il vint donc, s’entretint brièvement de ce qui touchait le salut et concernait les gens dans le besoin, et se hâtait. Comme [le commandant] le dux – c’est ainsi qu’on l’appelait – le priait de prolonger son séjour, il répondait qu’il ne pouvait pas rester plus longtemps avec eux, et tâchait de le persuader par un exemple plein de charme : « Comme les poissons, meurent lorsqu’ils restent longtemps sur la terre sèche, de même à s’attarder avec vous et à séjourner chez vous, les moines se relâchent. Il faut donc que, comme le poisson vers la mer, nous nous hâtions vers la montagne, pour ne pas oublier, en nous attardant, les choses intérieures. L’entendant dire cela et beaucoup d’autres choses, le commandant était en admiration et déclarait qu’Antoine était vraiment serviteur de Dieu »14.

De même que la contrainte le fit un jour sortir de son refuge montagneux, de même, les visions démoniaques le renvoient vers ce locus amoenus, étonnamment décrit comme une mer tranquille. L’attraction pour la montagne est alors justifiée par la répulsion pour le diable et la tentation tandis que le siège de Troie évoque la mer agitée à travers la fuite d’Énée dans le premier tableau, la vision du bateau dans la roche du second. Mais le paysage mi-désertique mi-montagneux peint aussi subtilement les nuances de l’âme en proie au tourment de la tentation. Une manière pour le peintre lombard de rappeler son propre cadre de vie propice à la création, les montagnes du nord de Brescia, en s’appropriant le paysage désertique d’Égypte. Le refuge dans la prière et l’adoration du Seigneur sont du reste visiblement suggérés par l’évocation de la Trinité, à travers les personnages de la première version et la composition également triangulaire de la seconde. Ce qui est aussi une façon de rappeler la lutte du saint contre l’arianisme.

À la tradition nordique, allemande et flamande, déjà bien installée de la représentation du malheureux dans un locus horridus rempli de créatures fantastiques ou bien de ces créatures même, Savoldo mêle divers motifs puissants qu’il emprunte aussi bien à cette tradition qu’à la peinture italienne de son temps.

Vers 1487, Michel-Ange aurait peint Le Tourment de saint Antoine (Fig. 7) d’après la gravure bien antérieure de l’allemand Martin Schongauer (Fig. 6), détachant les protagonistes de la scène du paysage dans une forme de sphère élevée vers le ciel.

Fig. 6. Martin Schongauer, Le Tourment de saint Antoine (circa 1470-1475)

Fig. 7. Michel-Ange, Le Tourment de saint Antoine (circa 1487)

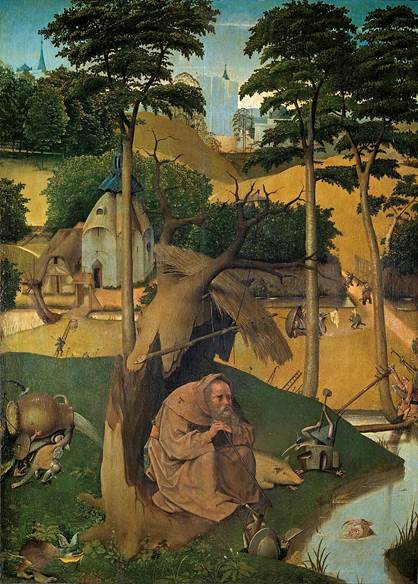

Entre 1490 et 1515, Jérôme Bosch avait réalisé au moins deux versions complètes connues de la Tentation de saint Antoine (Fig. 8 et 9). Le triptyque grouillant de monstres est demeuré célèbre. La posture méditative et posée représentée au milieu d’un décor tranquille dans le premier tableau contraste avec la représentation binaire largement allégorique du second opposant Bien et Mal à travers les lochi horridus et amoenus.

Fig. 8. Jérôme Bosch, La Tentation de saint Antoine

Fig. 9. Jérôme Bosch, La Tentation de saint Antoine

La position à terre du saint tombé à la renverse et assailli de toutes parts dans le tableau nocturne du padouan Bernardo Parentino, né en 1434 ou 1437 et mort en 1531, (Fig. 10) a de même clairement inspiré non seulement la Tentation du Retable d’Issenheim de Grünewald (Fig. 11) mais aussi le Savoldo des premières Tentations.

Fig. 10. Bernardo Parentino, La Tentation de saint Antoine (entre 1490 et 1500)

Fig. 11. Issenheim de Grünewald, La Tentation de saint Antoine (circa 1513)

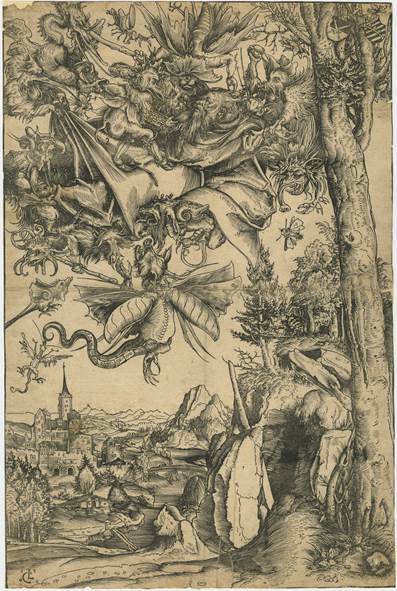

De même la gravure réalisée en 1506 par Cranach (Fig. 12), elle-même inspirée de celle de Martin Schongauer dans la représentation des monstres hybrides, lui ayant ajouté un paysage sans nulle comparaison avec celui de Savoldo, a-t-elle inspirée des correspondances avec les monstres des premières Tentations, « evidenti in particolare nel mostro di sinistra con il bastone alzato » relève Francesco Frangi reprenant le Jacobsen de 1974, dans l’unique petit catalogue qu’il réalisa de l’œuvre de ce peintre d’exception et qu’il publia en 199215.

Fig. 12. Lucas Cranach, La Tentation de saint Antoine (1506)

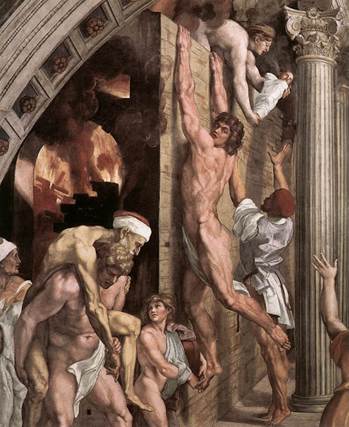

Dans la citation d’Énée portant son père Anchise à droite de son premier tableau, Savoldo intègre l’incendie des Chambres de Raphaël peintes entre 1514 et 1517, lui-même reprenant un « grande quadro dell’Inferno con Enea e Anchise » di Giorgione oggi perduto16”, inversant la composition du maître d’Urbino (Fig. 13 et 13 bis).

Fig. 13. Raphaël, L’incendie de Borgo (1514-1517)

Fig. 13 bis. Détail de L’incendie de Borgo de Raphaël

Mais le cadre même de la scène, ce locus horridus à la fois menaçant et tentant, reflètant les sentiments humains tourmentés, est davantage emprunté aux paysages de Joachim Patinier (Fig. 14 et 15), son exact contemporain flamand né en 1483 à Dinant, paysagiste qui représentera du reste lui-même la Tentation de saint Antoine dans un tableau légèrement postérieur (Fig. 16), très différent, mais dont les rochers montagneux à gauche et la créature simiesque au premier plan peuvent bien rappeler Savoldo et la peinture des Lombards, léonardesques et brescianais.

Fig. 14. Joachim Patinier, L’incendie de Sodome et Gomorrhe (1520)

Fig. 15. Joachim Patinier, Saint Jérôme dans le désert (circa 1515-1520)

Fig. 16. Joachim Patinier, Tentation de saint Antoine

En interrogeant la vérité des sentiments et des apparences trompeuses à travers la peinture des montagnes intérieure et extérieure, les Tentations de Savoldo innovent en mêlant les paysages montagneux et désertiques, le naturel au surnaturel, le religieux au mythologique. Bien avant les paysages des Romantiques, elles offrent de surcroît une réflexion sur le lieu vu comme reflet de l’âme tourmentée, prise entre la vertu et le vice. En mélangeant les paysages désertiques et montagneux, elles posent le locus horridus au centre de cette représentation, refusant, à travers la complexité et les nuances, un trop grand manichéisme dans son opposition séculaire au locus amoenus. Le désert est associé au feu de l’Enfer et au Mal et ses péchés, la montagne authentique au Bien vertueux vers lequel Antoine cherche refuge. Mais le désert n’est pas vide, il est peuplé de visions, focalisées sur l’apparition vers la droite d’Énée portant son père déjà mort sur ses épaules dans la première représentation, de créatures variées plus visibles, simiesques, dans les secondes qui convoque de plus l’élément aquatique. À noter que les monstres reptiliens des premières Tentations sont plus fidèles aux bêtes féroces du récit de la vie du saint. De manière générale, on remarque une forme d’humanisation dans les secondes Tentations qui présentent des créatures aux traits humains et des objets de culture, traces de l’homme dans son paysage.

De manière surprenante, l’eau évoque le mirage assimilable à la vision du saint dans le désert ou encore rappelle l’épisode de l’irruption de l’eau dans le désert par la prière d’Antoine au Seigneur rapporté dans le récit d’Athanase : « Sollicité un jour par les moines de descendre chez eux pour les visiter quelque temps, eux et l’endroit où ils habitaient, il fit route avec ces moines qui étaient venus le trouver. […] Tout ce désert en effet est aride : il n’y a aucune eau potable si ce n’est à cette seule montagne, où ils l’avaient prise et où il se livrait à l’ascèse. »17. Mais en opposition à l’eau azur des montagnes du lointain, elle est ici noire, associée à l’Enfer, et la fuite de l’incendie de Troie par Énée n’est plus que suggérée par celle du saint lui-même ainsi que par le navire peint dans une fenêtre lumineuse se détachant très nettement au cœur de la roche noire.

Cet élément étonnant et particulièrement novateur semble du reste rappeler la surprise d’Antoine rapportée par La Légende dorée de Voragine, assez brève mais percutante au sujet des tentations et sans doute plus connue à l’époque : « Étant venu dans une autre partie du désert, il y trouva un grand disque d’argent ; et il se dit : « D’où peut venir ce disque d’argent, en un lieu où ne se voient nulles traces d’hommes ? Si un voyageur l’avait perdu, il serait revenu le chercher, et l’aurait certainement retrouvé, grand comme est ce disque. Satan, c’est encore un de tes tours ! Mais tu ne parviendras pas à ébranler ma volonté ! » Et, comme il disait cela, le disque s’évanouit en fumée. Il trouva ensuite une énorme masse d’or ; mais il l’évita comme le feu, et s’enfuit sur une montagne où il resta vingt ans, éclatant de miracles. »18.

Ce traitement par Savoldo est donc tout à fait significatif et important pour l’épanouissement du thème dans la peinture occidentale, surtout lorsque l’on voit que les Vénitiens ont gommé le paysage dans leur traitement resserré sur le saint assailli. Le traitement par Véronèse au milieu du siècle en est un exemple probant (Fig. 17).

Fig. 17. Paul Véronèse, La Tentation de saint Antoine (1552-1553)

Celui de Savoldo propose au contraire une lecture innovante du récit par le paysage. Il innove en Italie par l’irruption d’un paysage acteur de la scène, aussi travaillé que celle-ci avec laquelle il entre en discussion, en lien avec les peintures du Nord de l’Europe et de façon plus générale dans un dialogue subtil entre les diverses influences. Francesco Frangi, pouvait bien parler de la « sua straordinaria complessità di riferimenti culturali » au sujet des Tentations qui font, dit-il au sujet des premières, « senza dubbio una tra le più distillate e colte invenzioni savoldesche »19.

Le peintre propose en effet une interprétation chrétienne, psychologique, littéraire et artistique cultivée du lieu qui permet de rendre visibles les tourments intérieurs de la tentation en interrogeant le locus horridus, en nous interrogeant, en nous interpellant : où se situe-t-il ? Entre la montagne et le désert arides, ou bien dans les tréfonds de l’âme humaine tentée par le Mal et ses vices ?

[1] Antoine le Grand (vers 251-vers 356) est également appelé Antoine d’Égypte, Antoine l’Ermite ou Antoine du désert.

[2] Athanase d’Alexandrie (vers 296/298-2 mai 373), dit le Grand, évêque de sa ville du 8 juin 328 à sa mort, fut au centre des controverses entre Occident et Orient.

[3] Athanase D’ALEXANDRIE, Vie d’Antoine, texte critique, traduction, notes et index par G.J.M. BARTELINK, Paris, éditions du Cerf, 2004, 13, 6, p. 171.

[4] Ibid., 14, 1, p. 173.

[5] Ibid., 51, 5, p. 275.

[6] Giorgio VASARI, Le Vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori, a cura di Enrico Mattioda, 1568 (Giuntina), volumen IV, Alexandrie, Edizioni dell’Orso, 2019, in Benvenuto Garofalo e Girolamo da Carpi, pittori Ferraresi, e d’altri Lombardi, p. 335-336 : « Di mano di Giangirolamo Bresciano si veggiono molte opere in Vinezia e in Milano, e nelle dette case della Zecca sono quatro quadri di notte e di fuochi, molto belli ; e in casa Tomaso da Empoli in Vinezia è una Natività di Cristo finta di notte, molto bella, e sono alcune cose di simili fantasie, delle quali era maestro. Ma perché costui si adoperò solamente in simili cose e non fece cose grandi, non si può dire altro di lui, se non che fu capriccioso e sofistico, e che quello che fece merita di essere molto comendato ».

[7] Giovanni GIROLAMO SAVOLDO, Madone à l’Enfant sur le trône entre les saints Nicolas, Dominique, Thomas, Jérôme et Libéral et le Bienheureux Benoît XI Boccasino, dite Retable de Trévise, vers 1521, Huile sur bois, 555,3 x 329,5, Trévise, église San Niccolò.

[8] Léonard DE VINCI, Trattato della pittura / Traité de la peinture, édition Anna SCONZA, préface de Carlo VECCE, édition bilingue, Le Cabinet des images, Paris, Les Belles Lettres, 2012, Del color delle montagne / De la couleur des montagnes, chap. CLXIII, p. 182-183.

[9] Quoiqu’à la fin du siècle, il commence à le devenir : voir Carlo Antonio Procaccini (né à Bologne en 1555), Le Jardin d’Eden, fin du XVIe siècle, huile sur panneau de bois, 34 x 46 cm, Collection particulière.

[10] A. D’ALEXANDRIE, op. cit., 44, 2-3, p. 255.

[11] Ibid., 50, 2, p. 271.

[12] Ibid., 84, 2, p. 353

[13] Ibid., 84, 6, p. 355.

[14] Ibid., 85, p. 355, La solitude est au moine ce que la mer est au poisson.

[15] Francesco FRANGI, Savoldo, Catalogo completo dei dipinti, Florence, Cantini, 1992, 5. Tentazioni di Sant’Antonio abate (?), p. 36.

[16] Ibid., p. 37.

[17] A. D’ALEXANDRIE, op. cit., 54, 1-2, p. 279.

[18] Jacques DE VORAGINE, La légende dorée, traduite du latin par Teodor DE WYZEWA, Paris, Perrin et Cie, 1910, XXI, Saint Antoine, Ermite (17 janvier), II, p. 88.

[19] F. FRANGI, op. cit., p. 36.

Résumé

Sujet médiéval bien connu, la tentation de saint Antoine a donné lieu à de nombreuses représentations picturales, parmi lesquelles les deux tableaux réalisés entre 1515 et 1520 par le peintre naturaliste brescianais Giovanni Girolamo Savoldo. Après avoir évoqué le récit qu’en livra saint Athanase d’Alexandrie dans sa Vie d’Antoine, suivie beaucoup plus tard par Jacques de Voragine dans La Légende dorée, notre étude explore son cadre actif, ce locus horridus, reflet de l’âme pris entre montagnes et désert, naturel et surnaturel, religieux et mythologique, attraction et répulsion.

Riassunto

Noto soggetto medievale, la tentazione di Sant’Antonio ha dato origine a numerose rappresentazioni pittoriche, tra cui i due dipinti realizzati tra il 1515 e il 1520 dal pittore naturalista bresciano Giovanni Girolamo Savoldo. Dopo aver rievocato la storia raccontata da sant’Atanasio d’Alessandria nella sua Vita di Antonio, seguita molto più tardi da Jacques de Voragine nella Legenda aurea, lo studio esamina il suo paesaggio attivo: questo locus horridus, riflesso dell’anima in bilico tra montagne e deserto, naturale et soprannaturale, religioso e mitologico, attrazione e repulsione.

POULLARD Roxane

Université de la Sorbonne Nouvelle

D’ALEXANDRIE, Athanase, Vie d’Antoine, texte critique, traduction, notes et index par G.J.M.BARTELINK, Paris, éditions du Cerf, 2004.

FRANGI, Francesco, Savoldo, Catalogo completo dei dipinti, Florence, Cantini, 1992.

VASARI, Giorgio, Le Vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori, a cura di Enrico Mattioda, 1568 (Giuntina), volume IV, Alexandrie, Edizioni dell’Orso, 2019.

DE VINCI, Léonard, Trattato della pittura / Traité de la peinture, édition Anna SCONZA, préface de Carlo VECCE, éditionbilingue, Le Cabinet des images, Paris, Les Belles Lettres, 2012.

DE VORAGINE, Jacques, La légende dorée, traduite du latin par Teodor DE WYZEWA, Paris, Perrin et Cie, 1910.