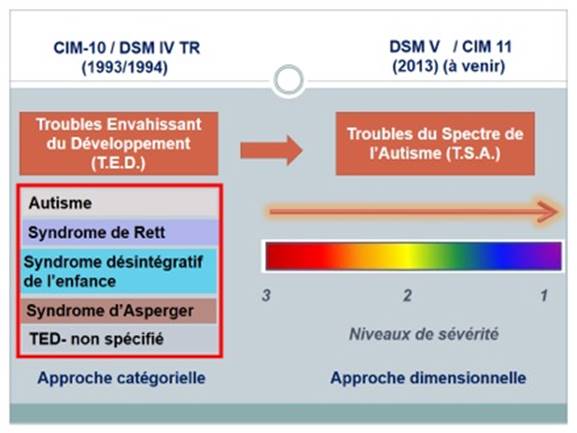

L’autisme est un trouble classifié par l’Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S), (CIM 10, 1994) ou par la classification américaine (DSM IV, 2000) dans une grande classe de troubles, « les troubles envahissants du développement » (T.E.D.). Ces classifications ont la particularité de présenter les troubles de manière catégorielle. L’autisme est une catégorie de T.E.D. caractérisé par des altérations qualitatives dans trois domaines (triade autistique) : les interactions sociales, la communication et les activités ou les intérêts (plus restreints et répétitifs que chez les personnes neuro-typiques).

Depuis 2013, l’appréhension de l’autisme s’inscrit dans une nouvelle perspective, non plus catégorielle mais dimensionnelle (Schéma 1) (DSM 5, 2013).

Schéma 1

Le trouble est envisagé sur un continuum avec des niveaux de sévérité et apparaît sous le terme de « trouble du spectre de l’autisme » (T.S.A.). Dans cette nouvelle classification, les altérations des interactions sociales et de la communication sont regroupées en un seul domaine et le caractère restreint et répétitif des intérêts et des activités constitue le second domaine altéré (dyade autistique).

Cette nouvelle approche permet d’aborder le trouble en termes de sévérité allant de personnes sans langage avec des déficits intellectuels associés jusqu’à des personnes ne présentant aucune déficience intellectuelle et des compétences linguistiques préservées.

Dans une première partie, notre propos s’attachera à décrire les déficits de communication chez des personnes T.S.A. sans déficience intellectuelle et avec des compétences linguistiques relativement préservées. Les troubles de la communication seront abordés par rapport à trois grandes théories cognitives qui rendent compte, depuis plusieurs années, du fonctionnement cognitif particulier de ces personnes. Il nous a semblé pertinent d’appréhender également ces troubles au regard de certaines théories linguistiques qui semblent « faire écho » aux théories cognitives et d’autres théories linguistiques qui permettent de mettre en perspective les déficits en pragmatique.

Les théories linguistiques présentées dans cet article ne sont pas exhaustives mais apportent une nouvelle lecture des signes cliniques dans l’autisme. Elles permettent notamment de poser une réflexion sur une démarche de prise en charge de ces troubles.

L’hypothèse d’un déficit dans le traitement de l’information chez les T.S.A. a été évoquée dans les années 1980. Chez les personnes neurotypiques, le traitement perceptif s’appuie sur la collecte d’informations locales pertinentes pour construire une signification globale dans un contexte particulier. Cette capacité à dégager une signification globale à partir d’éléments de détails pertinents — appelée « cohérence centrale » (Frith, 1989a) – est particulièrement altérée chez les personnes avec T.S.A. Pour Frith, les personnes T.S.A. présenteraient une faiblesse en cohérence centrale, c’est-à-dire un moindre traitement global au profit d’un traitement par le détail.

Mottron évoque davantage un style cognitif spécifique chez ces personnes (Mottron, 2003), qui repose sur un traitement préférentiel par le détail. Ce traitement serait lié à un sur-fonctionnement perceptif amenant les personnes avec T.S.A. à traiter en priorité tous les stimuli visuels, olfactifs, auditifs d’un contexte sans pouvoir accéder à une synthèse pertinente et globale de ces informations. Un sur-fonctionnement perceptif et une faiblesse en cohérence centrale chez les personnes avec T.S.A. génèreraient une approche fragmentée des informations qui n’est pas sans conséquence dans le domaine de la communication, notamment chez les personnes T.S.A. sans déficience intellectuelle.

En effet, ces personnes présentent souvent des productions verbales avec de nombreuses informations détaillées, souvent peu pertinentes. Les jeunes adolescents peuvent, par exemple, être particulièrement en difficulté lors d’exercices tels qu’exposé oral, analyse de plusieurs documents, rédaction écrite où la synthèse et le repérage d’informations pertinentes sont essentiels.

Par ailleurs, en situation conversationnelle, l’approche fragmentée des informations génère des problèmes de compréhension notamment en raison de difficultés pour saisir les informations pertinentes du propos d’un interlocuteur.

De plus, à cette approche fragmentée de l’information, s’ajoute un déficit chez les personnes avec T.S.A. dans leur capacité à attribuer à autrui des états mentaux (intentions, émotions, pensées) différents des leurs. Cette capacité nommée « théorie de l’esprit » a été largement décrite comme déficitaire chez ces personnes (Baron-Cohen, Leslie et Frith, 1985) et engendre également une difficulté pour appréhender l’intention communicative d’un interlocuteur.

Ces trois théories cognitives rendent compte de certaines difficultés dans le domaine de la communication chez les T.S.A. Elles font particulièrement écho à certaines théories linguistiques qui apportent également un éclairage théorique sur les troubles cliniques de la communication dans l’autisme.

La difficulté qu’une personne T.S.A. va manifester pour appréhender et synthétiser des indices pertinents (« déficit en cohérence centrale »), dans le propos d’autrui, mais également pour produire un énoncé pertinent dans une situation conversationnelle fait écho à la théorie de la pertinence (Sperber et Wilson, 1989) et au modèle inférentiel de la communication. En effet, les auteurs basent leur théorie sur le fait qu’un locuteur doit fournir à son interlocuteur un certain nombre d’indices pertinents qui, à l’aide du contexte, vont lui permettre d’inférer l’intention de communication. Le déficit en cohérence centrale (Frith, 1989a) laisse ainsi entrevoir d’un point de vue linguistique, à la lumière des travaux de Sperber et Wilson (1989) que les personnes avec T.S.A. présenteraient un trouble de la pertinence, tant sur le plan de la production que sur la compréhension d’un énoncé.

Par ailleurs, l’hypothèse d’un déficit en théorie de l’esprit fait écho aux travaux de Grice (1957) et d’Austin (1970) qui évoquent que l’énoncé d’un locuteur n’est pas une transposition littérale d’un message mais véhicule des informations implicites. Ainsi, la compréhension de l’énoncé repose alors sur l’interprétation des informations implicites par l’interlocuteur en fonction du contexte. La théorie des actes de langage d’Austin (1970) repose également sur l’idée que la compréhension d’un message (notamment des actes de langage indirects de type « Il fait chaud ici ! ») repose sur l’interprétation d’un « non-dit » (information implicite) renvoyant à l’intention du locuteur que l’interlocuteur doit reconstruire et interpréter. Dans l’exemple de l’acte de langage indirect « Il fait chaud ici ! », l’information implicite véhiculée peut être différente (en fonction de l’intention du locuteur) et l’interlocuteur peut reconstruire différents implicites comme par exemple « Veuillez ouvrir la fenêtre ! » ou encore « Je ne peux pas faire cours ici ». Ainsi l’interlocuteur émet différentes hypothèses quant aux intentions communicatives du locuteur.

Les apports théoriques de Grice et Austin permettent d’envisager qu’au-delà de la difficulté à appréhender des états mentaux d’autrui (déficit de théorie de l’esprit), les personnes avec T.S.A. présentent également des difficultés à appréhender les intentions de communication d’un interlocuteur.

L’approche linguistique, par le modèle inférentiel de communication (Sperber & Wilson, 1989), la notion d’interprétation du « vouloir dire » (Grice, 1957) ou d’interprétation du non-dit que véhicule tout énoncé (Austin, 1970) permettent de mettre en lumière, chez les personnes avec T.S.A., une difficulté à réaliser des hypothèses ou des inférences sur l’énoncé d’un interlocuteur mais également une difficulté à produire des énoncés porteurs d’informations implicites.

Les travaux de Grice (1979) sur les lois du discours permettent également une lecture des troubles des habiletés conversationnelles des personnes avec T.S.A. et dépassent le cadre des théories cognitives.

Lors de leurs échanges conversationnels, les personnes avec T.S.A. donnent souvent trop d’informations détaillées, peu informatives car peu pertinentes, en raison de leur sur-fonctionnement perceptif et de leur déficit en cohérence centrale. Ces personnes ont également tendance à dire ce qu’ils pensent indépendamment de l’interlocuteur et du contexte sans utiliser les codes conventionnels (code de politesse, modalité, ...) que nécessitent certaines situations sociales. Ces constats cliniques rendent compte d’une transgression des maximes conversationnelles (maxime de quantité, maxime de qualité, maxime de pertinence, maxime de manière). Cette difficulté pour appréhender les lois du discours chez les personnes avec T.S.A. génère des incompréhensions et des ruptures fréquentes du principe de coopération conversationnelle.

Les quelques théories linguistiques exposées dans cette présentation ne sont pas exhaustives pour mettre en lumière certains troubles de la communication dans l’autisme. Toutefois, elles permettent d’ouvrir un champ de réflexion dans le cadre d’une prise en charge du domaine de la communication : comment travailler le processus inférentiel ? Comment travailler le processus de pertinence ? Comment travailler la synthèse d’informations en situation conversationnelle ?

D’autre part, ces théories renvoient à une question fondamentale sur « Comment la personne neurotypique communique-t-elle ? » et sur le manque de données du fonctionnement neurotypique en situation conversationnelle.

Les modèles théoriques issus de la linguistique constituent aujourd’hui des modèles importants pour aborder les troubles de la pragmatique en pathologie. Elles présentent un intérêt certain dans le domaine de l’autisme et donnent à voir que le champ de la linguistique doit toujours occuper une place importante en psychopathologie.

L’approche linguistique au sein du Centre de Ressources Autisme P.A.C.A. a été pertinente pour la mise en œuvre d’un projet expérimental de remédiation en pragmatique pour des adolescents avec T.S.A. sans déficience intellectuelle.

Dans la mesure où chaque situation d’énonciation est unique et ne peut être évaluée par rapport à une norme, il nous a semblé pertinent d’analyser le discours de jeunes adolescents avec T.S.A. sans déficience intellectuelle en situation écologique de pratique langagière.

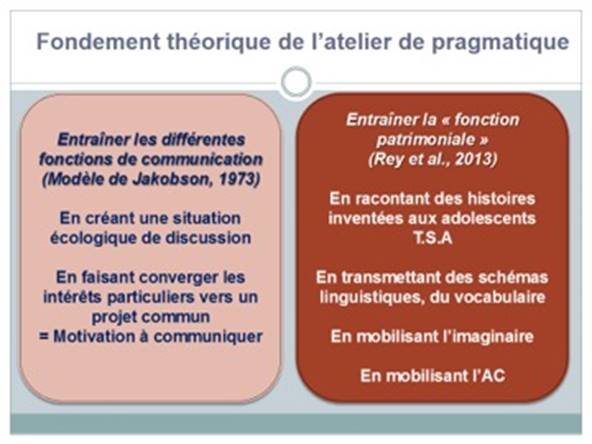

Les pratiques langagières induites par l’expérimentateur et constituant le cadre discursif relève d’une double approche théorique.

Schéma 2

Les travaux du linguiste Jakobson (1973) sur la description des différentes fonctions de la communication nous a permis d’élaborer un cadre d’analyse pour étudier les productions de ces jeunes adolescents en situation de pratique langagière.

Jakobson a élaboré un modèle d’analyse de la communication qui permet la conceptualisation des fonctions du langage. Il a décrit ainsi 6 fonctions :

· La fonction référentielle est la fonction informative de tout langage. Cette fonction assure le lien entre le message et le référent (« parler à propos de »).

· La fonction expressive est une fonction informative sur l’émetteur. L’émetteur d’un énoncé exprime ses émotions, son affectivité, son implication par rapport à son propos.

· La fonction conative est une fonction centrée sur le destinataire de l’énoncé. L’émetteur d’un énoncé a une visée intentionnelle sur le destinataire et est en capacité d’avoir une influence sur ce dernier.

· La fonction phatique est la fonction qui garantit le maintien de la communication, de l’attention partagée entre les locuteurs et la gestion des tours de parole.

· La fonction métalinguistique est la fonction qui permet de vérifier que les locuteurs partagent le même code et utilisent un langage partagé.

· La fonction poétique est la fonction d’analyse du message lui-même et permet de mettre en œuvre des procédures pour composer le message.

Le maniement et la maîtrise de ces fonctions du langage implique une pratique de situation de communication assignant à chaque énonciateur un tour de rôle (Rey et al., 2013). Tomasello (2004) évoque la notion de coopération linguistique permettant à chaque individu de s’approprier des savoirs partagés dans des pratiques sociales partagées.

Les travaux de Jakobson nous ont amenée à envisager une situation de communication qui permettrait la mobilisation des fonctions qu’il a décrites : le format de « discussion » (forme particulière de conversation) autour d’un projet nous a semblé pertinent pour pouvoir mobiliser les fonctions référentielle, expressive, phatique, conative, poétique et métalinguistique. De plus, le modèle de Jakobson (1973) nous a permis d’élaborer une grille d’analyse du discours permettant de recueillir, dans les productions des adolescents, des éléments relevant de différentes fonctions en début d’année et après 3 mois de remédiation.

Les travaux de Rey et al. (2013) apportent un éclairage supplémentaire à la conceptualisation des fonctions du langage. À partir du constat que dans toutes les cultures du monde, il existe des textes oraux (récits, chansons, poésies, blagues, contes, épopées, etc.) transmis par les aînés aux enfants, les auteurs développent l’idée que les fonctions du langage ne se limiteraient pas à communiquer mais également à transmettre la langue, la culture, la pensée symbolique. En effet, la transmission de textes oraux (transmission de gabarits phonologiques, lexicaux, grammaticaux, d’émotions, de pensées symboliques, de métaphores…), que les enfants s’approprient et reproduisent dans toutes les cultures du monde, constituerait une pratique sociale culturelle partagée. Aussi les auteurs définissent un nouveau concept : « la fonction patrimoniale » qui ne s’inscrit pas dans le cadre de la communication mais dans le processus de transmission d’une langue, d’une culture (Rey et al., 2013). Cet apprentissage social, à travers la coopération linguistique (Tomasello, 2004) serait un processus culturel conduisant à l’appropriation de savoirs partagés par les aînés.

La fonction patrimoniale – en tant que pratique sociale partagée et ritualisée – représente une approche intéressante pour permettre à des adolescents avec T.S.A. une appropriation de schémas discursifs. Par une pratique hebdomadaire de transmission et de pratique d’histoires orales inventées, il nous a semblé intéressant de voir si ces adolescents pouvaient s’approprier cette pratique, faire évoluer leurs compétences discursives et s’éloigner d’un imaginaire propre à leurs intérêts restreints ou domaines de prédilection.

Les difficultés de communication de jeunes enfants ou adolescents avec T.S.A. pouvant être interprétées comme des difficultés de coopération linguistique, il nous a semblé pertinent de stimuler la pratique langagière hebdomadairement (pratique partagée de récits oraux et pratique d’une discussion) afin de renforcer la coopération linguistique.

Les adolescents étaient réunis une heure par semaine pendant 8 mois, de novembre à juin (hormis pendant les périodes de vacances scolaires). L’atelier s’est organisé en deux parties :

· Une première partie de 25 minutes était consacrée à la stimulation de la fonction patrimoniale par l’élaboration d’histoires inventées. La première histoire était toujours initiée par l’expérimentateur afin de donner des schémas et des gabarits linguistiques (l’objectif de l’expérimentateur étant de s’inscrire dans un rôle de transmission culturelle de la langue) et la parole était ensuite donnée à chaque adolescent afin qu’il invente une histoire orale à plusieurs voix. L’intérêt de ce travail consistait également à focaliser l’attention de chaque adolescent sur le propos d’autrui.

· Une deuxième partie de 30 minutes était consacrée à la stimulation des fonctions de communication (grille de Jakobson) autour d’un format de discussion visant l’élaboration d’un projet commun (exposition sur un thème choisi par les adolescents).

Les personnes ayant un T.S.A. présentent généralement des intérêts pour un sujet particulier (trains, circuits électroniques, mangas, dinosaures) qu’ils investissent de manière intensive et encyclopédique et pour lequel ils ont une réelle appétence à communiquer. Pour stimuler leur intérêt à élaborer un projet commun, chaque participant a dû partir de son domaine de prédilection pour construire sa part du projet. Nous avons ainsi tenté de transformer leur intérêt dit « restreint » en « force communicative ».

Ces deux situations de pratiques langagières ont permis des échanges langagiers entre les adolescents. Pour l’atelier, nous avons donc créé une situation « d’interaction collaborative » —–telle que l’avait défini Bernicot et al. (1993)–— qui nécessite 3 conditions :

· 1/ que les interlocuteurs échangent pour atteindre un but commun,

· 2/ que les interlocuteurs soient présents physiquement,

· 3/ que l’interaction soit orale synchrone et polygérée.

Par ailleurs, l’attention conjointe ayant été appréhendée comme « LA » pratique sociale et langagière au cœur du processus de communication (Tomasello, 2004), nous avons demandé aux participants soit de se focaliser sur une histoire produite par un interlocuteur, soit de créer ensemble un projet afin de focaliser leur attention sur une entité extérieure les obligeant à faire converger leurs échanges verbaux vers un même but commun. L’histoire inventée ou le projet à élaborer ont donc constitué l’entité extérieure permettant aux co-énonciateurs de focaliser leur attention conjointement et présentement.

Toutes les séances ont été filmées, afin de pouvoir analyser les productions des adolescents.

Six adolescents âgés de 12 ans 6 mois à 18 ans (moyenne d’âge : 14 ans et 3 mois) ont participé à l’atelier de pragmatique (projet expérimental). Ces adolescents ont été évalués et diagnostiqués au Centre de Ressources Autisme régional (PACA) selon les critères de la C.I.M.10 (1994). Le diagnostic d’autisme sans déficience intellectuelle ou de syndrome d’Asperger a été posé à partir de l’A.D.O.S. (Autism Diagnostic Observation Schedule) et de l’A.D.I. (Autism Diagnostic Interview). L’évaluation du quotient intellectuel, effectuée avec l’échelle de Wechsler (WISC IV) a permis de valider l’absence de déficit intellectuel.

Chaque adolescent et leur famille ont été informés des objectifs scientifiques du projet expérimental et ont ainsi donné leur consentement éclairé.

Le premier résultat constaté lors de l’invention de l’histoire orale est une absence de production des adolescents lors des 4 premières semaines. Seul l’expérimentateur inventait des histoires orales. À l’issue de 4 semaines, une volonté à produire une histoire orale ensemble a émergé. À partir du début du mois de décembre, les adolescents ont commencé à créer une histoire à plusieurs voix dans un contexte de co-énonciation. Le temps de leur production (exprimé en minutes) (tableau 1) a été analysé entre le jour de leur première production et 5 semaines après leur première production. Malgré l’absentéisme de certains adolescents à certaines séances, 5 adolescents sur 6 ont présenté une production de plus en plus importante au cours des 5 semaines. Le second résultat important est la diminution du temps de parole de l’expérimentateur.

|

Co -énonciateurs |

Expérimentateur |

B |

Y |

N |

T |

J |

L |

|

T1 |

3,23 |

1,09 |

0 |

abs |

0,3 |

1,77 |

0,08 |

|

T2 |

3,99 |

abs |

1,97 |

0,04 |

1,71 |

2,36 |

0 |

|

T3 |

0,2 |

0 |

0,15 |

1,05 |

0 |

0,44 |

0,15 |

|

T4 |

0,05 |

2,86 |

abs |

abs |

abs |

0,23 |

1,53 |

|

T5 |

0 |

6,45 |

8,24 |

3,21 |

5,26 |

1,52 |

1,53 |

Tableau 1

Les temps d’intervention pour chaque adolescent restent bas à l’issue de 5 semaines. Cependant en termes de pratique sociale partagée, les adolescents se sont approprié l’activité, prenant du plaisir à construire ensemble une histoire orale. Ils ont ainsi pu mobiliser leur attention portée sur le propos d’autrui et s’inscrire dans un principe de coopération en dehors d’une production langagière liée à leur sujet de prédilection.

Les corpus des histoires inventées permettant une analyse qualitative sur les compétences discursives des adolescents sont encore à l’étude et ne peuvent pas être présentés dans cet article. Toutefois, les premiers résultats empiriques révèlent :

· Une amélioration de la reprise de l’histoire par chaque adolescent sur le propos d’autrui,

· Une diminution des ruptures de thèmes au fil des séances, impliquant une meilleure attention conjointe,

· Un imaginaire pour chaque adolescent qui tend à s’éloigner de leur sujet de prédilection.

Les données sur les corpus étant très volumineuses, nous ne présentons ici que deux extraits de corpus afin de présenter les améliorations constatées à l’issue de 14 semaines d’atelier.

Le premier corpus enregistré début novembre (tableau 2) porte sur le choix des thèmes du projet commun à savoir l’élaboration d’une exposition.

1er corpus (enregistré et transcrit début novembre) :

Expérimentateur à Y : Alors Y/ est ce que tu penses à des thèmes est-ce que ça te plaît /le Japon + t’avais l’air content qu’on fasse ce projet

Y: ouaiais

Expérimentateur : qu’est ce qui te plaît dans le Japon

Y: les jeux vidéo et certains mangas

Expérimentateur : Pourquoi tu nous parlerais pas de certains mangas ou du développement des jeux vidéo au Japon ?

Y : ben/ tout ce qui m’intéresse c’est le jeu vidéo en lui-même (arrêt de la parole)

Expérimentateur : pas l’histoire de l’entreprise NINTENDO ?

Y: je sais pas/ non! (peu de contenu linguistique, fonctions référentielles et expressives)

Expérimentateur : et l’histoire du Manga ?

J à Y : on avait parlé de Shogo Chara↑ j’ai dû le faire sans toi (reproche dirigé vers un pair/conflit donne naissance à un micro-échange)

Y : et merde↑ c’est vrai↑

Expérimentateur à : c’est pas grave↑

N : et pourquoi (chevauchement paroles / Continuation de l’interaction /pas de traitement de l’intervention de l’expérimentateur/pas d’écoute conjointe coopérative)

Y (coupe parole à N) : c’est un peu un manga pour fille + alors je vais passer, je vais passer pour un gros demeuré si jamais je présente un manga pour fille↑ (interruption du tour de parole de N. (réponse à la question, fonction expressive et fonction conative)

Dans ce premier corpus, on constate :

· Peu de cogestion des tours de parole (peu de prise en compte des interventions de chacun), attestant d’une fonction phatique peu efficace,

· Une émergence de petits conflits qui nécessite l’intervention de l’expérimentateur,

· Un important chevauchement de parole,

· Une fonction référentielle mobilisée par chaque adolescent au profit de leur sujet de prédilection,

· Une intervention de l’expérimentateur (qui utilise la fonction conative) pour relancer la discussion particulièrement avec un des adolescents qui a des difficultés pour s’impliquer dans la discussion et dans le projet en général.

Le second corpus, enregistré courant mars, porte sur une illustration que crée l’un des adolescents pour le projet.

2ème corpus enregistré et transcrit après 14 semaines d’ateliers :

Y à T (qui dessine) : Euh ↑ C’est pas Mario par hasard ↑

Expérimentateur : Génial (à T) donc tu vois qu’il est super + parce que tu vois Y/ T trouve qu’il l’a raté/ mais nous on trouve que c’est super ↑

B à T : Déjà si t’as fait ça c’est que

J (qui coupe la parole) : Je pense ce qui te manque en fait c’est de la confiance en toi ↑

Y : Oui bon à part ça/ ce léger manque + euh/ enfin pas si léger que ça/ sans vouloir être euh/ ben euh + la confiance en soi/ ben euh + c’est un bon début ↑

Expérimentateur : C’est super ↑ moi je suis incapable de dessiner comme ça ↑ tu l’as fait à main levée

T : Euh/ oui/ j’ai dessiné le personnage et y avait quelques années que j’ai dessiné

J à T : Donc tu penses que tu as un manque d’expérience + que tu en as perdu

T : Non non c’est (il s’interrompt)

N : C’est quoi

T : C’est plutôt un manque de temps

Expérimentateur : C’est pas la peur de ne pas réussir

N : Garde ton sang froid et tu y arriveras plus facilement

Expérimentateur au groupe : Est-ce que c’est la peur de pas réussir

N : Ben non/ pour y arriver il vaut mieux garder son sang froid

Dans ce second corpus, on constate :

· Un principe de coopération qui s’améliore dans la mesure où toutes les interventions des adolescents s’inscrivent dans le propos d’autrui, attestant d’une fonction phatique plus efficiente qu’au début des ateliers,

· Une meilleure convocation des fonctions du langage (référentielle, expressive, conative, phatique),

· L’émergence d’une co-énonciation par attachement (phénomène d’empathie),

· Une décentration des intérêts restreints et une ouverture sur les intérêts des autres,

· Une diminution des chevauchements des tours de parole attestant d’une meilleure cogestion des tours de parole par chacun,

· Un partage de la fonction référentielle dans la mesure où tous les adolescents parlent à propos de la même chose,

· Un partage de la fonction expressive dans la mesure où la plupart des adolescents donnent leur point de vue et recherchent celui de l’autre,

· L’émergence de la fonction conative, notamment pour trois adolescents qui tentent d’influencer un des partenaires de communication,

· L’intervention de l’expérimentateur qui vise désormais davantage la mise en place de l’interaction en vue d’un échange de point de vue plutôt que la stimulation de la prise de parole ou la gestion de conflit.

Nous présentons également les résultats individuels de trois adolescents pour lesquels la mobilisation des fonctions de communication a été la plus probante.

Pour J, la fonction expressive est présente dès le début des ateliers au cours de ses interventions verbales mais elle ne s’applique qu’à ses intérêts. Dès le mois de mars, on constate que la fonction expressive s’étend à autrui dans la mesure où il peut donner un avis sur le sujet d’un autre co-énonciateur.

Pour Y, les fonctions expressive et référentielle sont peu mobilisées dès le début des ateliers et il présente peu d’interactions verbales, ce qui nécessite une intervention importante de l’expérimentateur. Dès le mois de mars, ces deux fonctions sont mobilisées chez cet adolescent et ses interventions verbales ne nécessitent plus la stimulation de l’expérimentateur.

Pour N, la fonction référentielle fonctionne en écho aux propos de l’expérimentateur essentiellement, mais elle est mobilisée. Puis, N va mobiliser la fonction conative, grâce à l’écoute d’autrui.

Les difficultés des adolescents T.S.A. à mobiliser leurs fonctions phatique et conative dès le début des ateliers est avéré. Il semble que la stimulation de pratiques langagières sous un format de discussion permette une amélioration du maintien conversationnel entre les adolescents (meilleure efficience de la fonction phatique), voire l’émergence de stratégies d’influence entre les adolescents (émergence de la fonction conative). Toutefois, l’idée selon laquelle les adolescents T.S.A. auraient des difficultés à exprimer un avis, un sentiment sur un propos, est à discuter. La fonction expressive est présente chez la plupart des adolescents dès le début des ateliers, mais elle se manifeste soit dans le cadre de leur sujet de prédilection, soit dans un contexte inadéquat (les adolescents ont tendance à émettre un sentiment ou un avis sur un propos quand il ne faut pas).

Toutefois, cette fonction a semblé évoluer au fil des séances et les adolescents semblaient mieux maîtriser l’expression de leur affectivité sur leur discours ou sur le discours d’autrui dès le mois de mars.

Par ailleurs, l’idée selon laquelle la fonction référentielle serait surinvestie chez ces adolescents en raison de sujet de prédilection, est également à discuter. Les adolescents de notre groupe ont en effet présenté des sujets et des intérêts particuliers sur lesquels, ils se sont exprimés au cours des premières séances. Mais la fonction référentielle, c’est-à-dire la capacité à parler à propos d’un sujet s’est modifié au cours des séances en raison d’une meilleure écoute des autres. Le fait de s’inscrire au fur et à mesure des séances dans un principe de coopération linguistique (amélioration de la fonction phatique), a permis aux adolescents de pouvoir parler à propos d’un même sujet. La fonction référentielle a donc pu être partagée sur un même propos. Il semble que chez les adolescents de notre groupe, la fonction référentielle n’était pas surinvestie mais mal mobilisée en raison d’une absence d’écoute d’autrui. Ce résultat nous amène à penser que si l’on travaille sur l’efficience de la fonction phatique, la fonction référentielle chez les T.S.A. pourrait être mieux mobilisée.

Enfin, notre approche des troubles de la pragmatique par une grille de lecture des fonctions de communication (modèle de Jakobson), nous a permis de faire un premier constat sur les productions discursives d’adolescents avec T.S.A. en situation naturelle de pratique langagière et d’ajuster un travail spécifique sur la stimulation des fonctions de communication au fil des semaines.

Les perspectives de ce travail sont :

· la poursuite des ateliers auprès d’adolescents mais aussi d’enfants plus jeunes (8-12 ans) ayant un T.S.A. SDI,

· la collecte de données sur les particularités discursives de ces personnes en situations d’échanges langagiers (situations écologiques),

· l’observation de l’évolution des fonctions de communication dans les échanges discursifs,

· l’exploitation des corpus d’histoires inventées, afin d’évaluer l’impact de la stimulation de la fonction patrimoniale sur les productions des adolescents avec T.S.A.

Résumé

Le trouble du spectre de l’autisme (T.S.A.) est un trouble neurodéveloppemental caractérisé par des déficits de la communication, des interactions sociales et un caractère restreint et répétitif des comportements et des intérêts. Dans notre propos, nous expliquons en quoi certaines théories cognitives explicatives de l’autisme font écho aux théories de la pragmatique du langage. Puis nous exposons, dans le cadre d’une approche linguistique de la sémiologie des troubles de la communication, comment nous avons interrogé les travaux de Jakobson (1963) sur les fonctions du langage et ceux de Rey et al. (2013) sur le concept de « fonction patrimoniale » pour développer une remédiation de la pragmatique du langage des T.S.A. À l’issue de ces apports théoriques, nous présentons la méthodologie et les premiers résultats des « ateliers de pragmatique » mis en place au Centre Ressource Autisme de la région PACA à titre expérimental.

Abstract

The Autism Spectrum Disorder (A.S.D.) is a neurodevelopmental disorder characterized by a deficit in communication and social interaction as well as limited, repetitive behaviours and interests. In this article, we explain how certain cognitive theories of autism echo theories of the pragmatics of language. Then, in the framework of a linguistic approach of the semiology of communication disorders, we show how we have questioned the work of Jakobson (1963) on the functions of language and that of Rey et al. (2013) on the concept of “patrimonial function” in order to develop a remediation of the pragmatics of language in A.S.D. After these theoretical considerations, we present the methodology and the initial results of the experimental “pragmatics workshops” put in place at the Autism Resource Centre of the Provence Alpes Côte d’Azur region.

Apport des théories cognitives sur le fonctionnement cognitif dans le T.S.A.

Présentation d’un projet expérimental de remédiation de la pragmatique du langage

Cadre théorique de l’atelier de pragmatique (Schéma 2)

Les fonctions de communication (Jakobson, 1973)

La fonction patrimoniale (Rey et al., 2013)

Cadre pratique de l’atelier de pragmatique

Résultats quantitatifs sur la fonction patrimoniale

Résultats qualitatifs sur la fonction patrimoniale (« histoire orale inventée »)

Résultats sur les fonctions de communication (« format discussion »)

Sonia DE MARTINO

CRA Provence Alpes Côte d’Azur