À l’orée du XVIIe siècle, le Satyre – « cornu, chèvre-pied, aimant-chanson », comme l’appelle en 1600 Jean de Montlyard, traducteur de la Mythologie de Natale Conti1, ouvrage à grand succès – est présent dans l’iconographie, la littérature, les ballets de Cour et les traités « scientifiques »2 depuis la fin du XVe siècle. Ces monstres hybrides, « paillards, moqueurs, spirituels, effrénés et un peu diaboliques », selon Françoise Lavocat3, une des spécialistes de cette figure dans la pastorale italienne et française des XVIe et XVIIe siècles, sont des figures éminemment plastiques, à la mesure de leur hybridité et de leur ambiguïté constitutives. Les Satyres sont donc au cours du Grand siècle le support visuel et discursif de l’expression de questions à la fois esthétiques et éthiques – toujours en relation avec certaines formes de transgression.

Il n’est pas question ici de les envisager toutes, d’autant que certaines ont déjà été bien explorées, telles celles de la représentation du Satyre dans les bergeries et les pastorales4, par Françoise Lavocat justement, ou celles de la définition du genre poétique de la satire comme ayant (ou pas) à voir avec la figure du satyre (voir les travaux de Pascal Debailly), ou encore plus récemment celles posées par les recueils satyriques du début du XVIIe siècle, analysés par Guillaume Peureux, dans La Muse satyrique5.

Je vais limiter mon exposé à l’exploration de trois types de manifestations de cette figure :

- qu’en est-il du drame satyrique dans le cadre d’une restauration des formes du théâtre antique ?

- qu’en est-il du Satyre comme motif de frontispices de textes littéraires ?

- qu’en est-il du langage du Satyre ?

Lorsque la Pléiade se met à recommander l’imitation de l’Antiquité en matière de théâtre tragique, elle est forcément confrontée à la question de l’existence du drame satyrique, élément obligé des concours tragiques de la fin du VIe siècle au IVe. L’explication, avancée par les érudits antiques, de son existence est que l’éloignement de la tragédie « littéraire » d’avec les manifestations du culte dionysiaque aurait poussé le peuple à réclamer une forme spectaculaire où seraient effectivement présentes les divinités liées au domaine de Dionysos, le vin, la nature sauvage, la vigueur sexuelle… Les érudits modernes ne sauraient ignorer ce genre, d’abord parce que nous avons conservé un drame satyrique complet, Le Cyclope d’Euripide (traduit en italien dès 1521), ainsi que des extraits de ceux d’Eschyle (Les Tireurs de filets, Les Spectateurs à l’Isthme) et de Sophocle (Les Limiers) ; ensuite parce qu’Horace en donne une définition assez complète dans l’Épître aux Pisons (j’y reviendrai). Par ailleurs, soucieux d’établir une « histoire » qui aille dans le sens d’un processus continu de civilisation, les humanistes s’interrogent sur deux affirmations un peu contradictoires d’Aristote, qui dit à la fois que la tragédie tire « son origine du drame satyrique »6 et qu’elle vient du dithyrambe7, sans que le lien dithyrambe/drame satyrique (et au-delà figure mythologique du Satyre) soit historiquement attesté. À cela s’ajoute pour eux le souci de comprendre l’origine du genre poétique latin (si important) de la satire, dont l’étymologie leur pose question, entre satyros (le satyre, selon Diomède) et satura (le mélange, selon Quintilien). Ils tentent alors de lier ces deux éléments dans une histoire qu’ils veulent cohérente, sans toujours y parvenir. Citons Vauquelin de la Fresnaye, L’Art poétique […] où l’on peut remarquer la perfection et le défaut des anciennes et des modernes poésies :

Voici la grand forest, ou les chansons prisees

Des vieux Satyres sont : je m’estoy forlongné [éloigné]

Du labeur ou j’estoy nagueres embesongné :

Et n’estant ces ramas qu’un plaisant tripotage

D’enseignements divers, j’en faits un fagotage

De bois entremeslé : car l’arbre Delphien

S’y peut voir des premiers : l’arbrisseau Paphien

Joint au ramant Lierre ; et d’Olivier paisible

S’y faire une couronne à tous il est loisible :

De ces bois sont sortis les Satyres rageux

Qui du commencement, de propos outrageux

Attaquoient tout le monde, estant dessus l’Etage.

Mais depuis ils se sont polis à l’avantage :

Car sortant des forests lascivement bouquins [vieux boucs],

En la bouche ils n’avoient que des vers de faquins

Tantost longs tantost cours, comme les Dithyrambes

Des mignons de Bacchus, qui n’ont ni pieds ni jambe.8

Parmi les divers « bois », c’est-à-dire les divers genres poétiques, dont les poètes peuvent se faire une couronne, on compte donc ceux des grandes forêts d’où sont sortis les Satyres « lascivement bouquins », « Dieux ehontez, impudens fantastiques » (p. 100), voués au dithyrambe et à la satire des vices (lien non attesté historiquement, je le rappelle) « estant dessus l’Etage », c’est-à-dire dans des formes de représentations théâtrales. Vauquelin y revient dans un autre ouvrage :

Afin que les Poëtes de ce siecle-là peussent taxer plus librement les vices et les defauts voluptueux et lascifs de chacun, ils introduisoient devant tous quelques Satyres […] qui sont foletons ehontez et impudents, et qui sur tout se recreent de paillardises et choses lascives : et comme nos derniers majeurs [nos ancêtres], qui faisoient representer quelques Jeux, Farces, ou Moralitez en public, mettoient quelquefois en avant un fol, un bouffon, un badin, pour parler en plus grande liberté : ainsi en ce temps là, ceux qui n’avoient pas la hardiesse de dire des mechancetez ou mauvaitez d’alors, ils se couvroient de l’ombre et du nom de ces Satyres9.

Rabelais lui aussi dans la « Briefve declaration » qui clôt le Quart livre, sous « Satyricque moquerie », mentionnait déjà les « jeux de la Bazoche » où des « personnages desguisez en Satyres »10 blasonnent les vices… Mais, ajoute Vauquelin, ces genres satyriques ont été « polis », en passant de la Grèce à Rome, où s’est défini le genre poétique de la satire « toute romaine », discours, composition poétique « tout à fait différente de la poésie satyrique », selon Peletier du Mans11 ; il faut suivre les grands auteurs romains sur ce point et « […] rendre il faut si bien les satyres affables »12. Ainsi la théorie dominante finira-t-elle par nier tout rapport entre les Satyres (grecs) et la poésie satirique (conçue comme romaine par essence), sans doute parce que les poètes satiriques pouvaient trouver une légitimité supérieure dans ce modèle affiché.

Revenons à Vauquelin de la Fresnaye. Sans trop se soucier de cohérence, il ajoute que, parallèlement,

Et celuy qui premier debatit au passé,

Par un Tragicque vers, pour le bouc barbassé,

Ce fut mesme celuy qui le cornu Satyre,

Sauvage pied-de-bouc, nous descouvrit pour rire :

Qui severe, gardant la meure gravité,

Entremesloit le ris et la simplicité :

Afin de retarder, par nouveauté plaisante,

Et par riants attraits, la troupe regardante,

Quand le peuple sortoit joyeux et desbauché

Apres le sacrifice et le jeu despeché.13

On voit qu’il s’agit de la même figure, mais avec de tout autres fonctions : le Satyre lié au genre tragique n’est pas là pour tancer les vices, mais pour faire rire le public à l’issue de la représentation tragique, tout en gardant une certaine dignité. On pense là à la définition du drame satyrique par Démétrios de Phalère, « une tragédie qui s’égaie (tragodia paizousa) » (Du style, 169).

Et en effet, si on relit Le Cyclope d’Euripide, réécriture d’un épisode de l’Odyssée, on voit bien que s’y rencontrent Ulysse, héros sans peur et sans reproche ; Silène et ses fils jetés par la tempête sur les côtes de Sicile et devenus esclaves de Polyphème, « gamins paillards, hâbleurs et peureux » selon l’éditeur de la pièce dans la collection Budé, à l’image d’un père qui tient du valet de comédie, buveur, lâche et menteur ; et enfin Polyphème, sauvage sanguinaire et jouisseur, impie au matérialisme sommaire mais réfléchi, qui sacrifie à la « plus grande des divinités », son ventre. Ainsi s’y mêlent, selon le même critique, « le plaisant et le terrible, l’exagération caricaturale et les nobles accents du style tragique »14.

Or c’est là où gît le problème. Car les théoriciens de l’imitation de l’Antiquité répètent en boucle le début de l’Art poétique d’Horace, où celui-ci, tout en revendiquant pour le poète « le droit de tout oser », lui refuse (sinon pour faire rire, restriction d’importance, souvent oubliée) celui d’« ajuster à une tête d’homme un cou de cheval » et de « recouvrir ensuite de plumes multicolores le reste du corps, composé d’éléments hétérogènes », de représenter « des figures sans réalité, où les pieds ne s’accorderaient pas avec la tête, où il n’y aurait pas d’unité » ; la liberté ne saurait aller « jusqu’à permettre l’alliance de la douceur et de la brutalité, l’association des serpents et des oiseaux, des tigres et des moutons »15.

Même si Horace disserte ensuite du drame satyrique, comme genre mêlant le plaisant et le sérieux, cette défense interdit à peu près l’imitation en ce genre, qui apparaît comme monstrueux, et assez difficilement défendable. Certes, les partisans du théâtre irrégulier, et des tonalités mêlées, mentionnent son existence à l’appui de leur thèse, mais c’est le plus souvent comme à un cas extrême, qu’ils n’auraient garde d’imiter jusque dans ses excès. En voici trois exemples.

François Ogier, dans la « Préface au lecteur » dont il accompagne la parution de Tyr et Sidon. Tragicomédie divisée en deux journées de Jean de Schélandre16, plaide pour une adaptation « à notre usage » des méthodes et de l’art des Anciens ; d’ailleurs

les Anciens même, reconnaissant le défaut de leur théâtre et que le peu de variété qui s’y pratiquait rendait les spectateurs mélancoliques, furent contraints d’introduire des satyres par forme d’intermède, qui par une licence effrénée de médire et d’offenser les plus qualifiés personnages, retenaient l’attention des hommes, qui se plaisent ordinairement à entendre mal parler d’autrui17. Cette économie et disposition dont ils se sont servi fait que nous ne sommes point en peine d’excuser l’invention des Tragi-comédies, qui a été introduite par les Italiens, vu qu’il est bien plus raisonnable de mêler les choses graves avec les moins sérieuses, en une même suite de discours et les faire rencontrer en un même sujet de fable ou d’histoire que de joindre hors d’œuvre des Satyres avec des Tragédies, qui n’ont aucune connexité ensemble, et qui confondent et troublent la vue et la mémoire des auditeurs. Car de dire qu’il est malséant de faire paraître en une même pièce les mêmes personnes traitant tantôt d’affaires sérieuses, importantes et Tragiques, et incontinent après, de choses communes vaines et Comiques, c’est ignorer la condition de vie des hommes, de qui les jours et les heures sont bien souvent entrecoupées de ris et de larmes, de contentement et d’affliction, selon qu’ils sont agités de la bonne ou de la mauvaise fortune18.

Quant à Mairet, dans la « Préface, en forme de discours poétique » de La Silvanire, ou la morte vive, il se félicite d’un mélange

fait de parties tragiques et comiques, en telle façon que les unes et les autres, faisant ensemble un bon accord, ont enfin une joyeuse et comique catastrophe, à la différence du mélange qu’Aristote introduit dans la tragédie, d’une telle duplicité que les bons y rencontrent toujours une bonne fin, et les méchants une méchante. C’est pourquoi je treuve qu’elle est plus semblable à l’Amphitryon de Plaute qu’elle n’a de rapport avec le Cyclope d’Euripide, où la moitié de la scène regorge de sang, et l’autre nage dans le vin, et qui proprement se peut dire de double constitution19.

Plus tard, Guillaume Colletet cherche, dans son Discours du poëme bucolique, à défendre des critiques le Moïse sauvé de Saint-Amant, dont le sous-titre (« idylle héroïque ») choque les partisans d’Horace en joignant « deux choses aussi differentes, que d’accoupler un Geant avec un Pygmée, & faire sur le Parnasse ce que notre sentencieux Horace nous defend ». Mais, ajoute-t-il,

Apres tout, ceux qui ont inventé la Tragicomedie, l’Heroïcomique, & mesme la Tragedie Pastorale, n’ont-ils pas marié des choses aussi éloignées, la fureur avec la raillerie, le serieux avecque le Sceptre, & pour demeurer dans les termes de l’Art, le soc, ou le bas escarpin, avecque le haut Cothurne ?20

Mais Colletet est plutôt un marginal des lettres, et le drame satyrique ne saurait en fait avoir sa place dans les formes théâtrales admises, étant aussi éloigné de la tragicomédie que de la tragédie et/ou de la comédie. Ce genre est en fait impossible sur le théâtre « classique ».

Alors, qu’en est-il du Satyre dans le reste de la littérature du XVIIe siècle, puisque le voilà rejeté du théâtre ?

La présence d’une évocation du Satyre dans les frontispices des textes littéraires est relativement fréquente, notamment lorsqu’il s’agit d’introduire à des poèmes qui relèvent du genre de la satire, comme cette belle gravure de Claude Mellan sur un dessin de Nicolas Poussin, pour une édition d’Horace21 [Fig. 1, source BnF] : on y voit la Muse tenir un masque de Satyre devant le visage du Poète, par ailleurs couronné par un Amour.

Fig. 1

Peut-être plus inquiétant est le masque qui préside au cartouche des Œuvres diverses de Cyrano de Bergerac éditées en 170922 [Fig. 2, source BnF]. Mais ce ne sont que des masques, et non une identité assumée…

Fig. 2

D’autres représentations impliquent une plus forte incarnation, dans la mesure où le poète y est « figuré en satyre ». Je voudrais en évoquer quatre.

Guillaume Peureux décrit ainsi le frontispice, signé Léonard Gaultier, du Cabinet Satyrique de 161823 [Fig. 3, source BnF], qui lui paraît parodier la représentation du Parnasse par Raphael : « Il représente un satyre jouant de la flûte qui remplace Apollon au milieu de la scène, une source coule sous son siège telle l’Hippocrène, six femmes lascives, à demi-nues, sont accompagnées de trois autres satyres – soit neuf personnages comme le nombre des muses, etc. »24. Nous avons nettement ici une vision parodique, mais qui prétend, par le parallélisme même, au même degré de légitimité de ce Parnasse-là, décalé et transgressif. On n’est plus très loin de l’esthétique burlesque, et des « Muses camuses » de Scarron.

Fig. 3

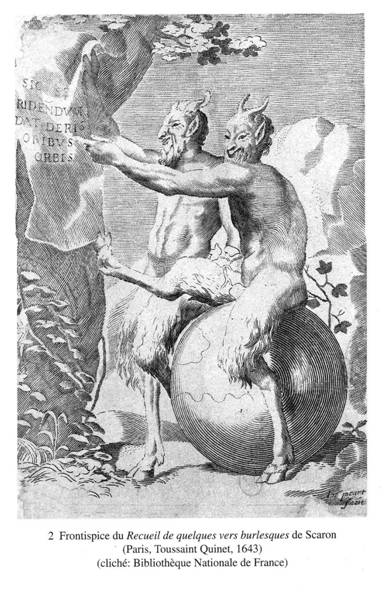

C’est justement en frontispice au Recueil de quelques vers burlesques de Scarron25, premier ouvrage français à comporter le mot « burlesque » dans son titre, que l’on retrouve deux Satyres railleurs [Fig. 4, source BnF].

Fig. 4

On connaît, du même graveur, Claude Mellan, une seconde gravure très proche26, qui ne semble pas avoir été utilisée dans une édition. Toutes deux mettent en lumière la double vocation du « Poète en Satyre » :

- dénoncer par le rire les ridicules : dans la gravure 5, un Satyre goguenard pointe le doigt vers un âne, qui semble fouler aux pieds des feuilles de papier ; dans la gravure 4, il pointe une devise latine : « Sic se ridendum dat derisoribus orbis » (ainsi le monde entier donne à rire aux railleurs) ;

- offrir une image « gaillarde » de la poésie : on remarque notamment, dans la gravure 5, la femme (une muse ?) nue à droite, et derrière l’homme barbu (signe de philosophie, représentation possible de Socrate ou de Démocrite) et souriant, une danse de femmes nues et de satyres.

Françoise Lavocat signale un autre exemple, dans un volume anonyme publié vers 1670, La Lyre de Dorante, recueil de vers burlesques, satiriques et licencieux [Fig. 5, source Google books].

Fig. 5

Le frontispice représente sur une scène de théâtre, un orchestre de chambre de satyres très civilisés, jouant de la viole plutôt que de la flûte ; l’avant-scène est occupée par un homme jeune et ventru cumulant les attributs de Pan et de Cupidon ; celui-ci lève son verre et porte, semble-t-il, une couronne, non de fleurs ou de lauriers, mais de pipes (l’éloge du tabac et du vin étant traditionnellement associés, au dix-septième siècle, à la débauche). Ces pipes – dont l’effet comique est accentué par leur décalage anachronique avec une scène mythologique – font en outre office de cornes. Le portrait en satyre du poète, qui reste masqué sous le pseudonyme de Dorante, repose donc sur une inversion, que l’on peut qualifier de burlesque, du code servant à la représentation traditionnelle du poète […]27.

Pour terminer, voici un frontispice assez exceptionnel, d’une édition des Œuvres de Molière datant de 169428 [Fig. 6, BnF]. Sur ce théâtre, on distingue bien à la fois la place publique, décor habituel des comédies, et les personnages de la vie courante qui s’y retrouvent, couple bourgeois à droite, joyeux plaisants, ou valets, à gauche, jeune élégant au fond ; mais ce qui occupe le centre, c’est un satyre en bonne et due forme, qui danse avec la crécelle du fou à la main droite et un masque à la main gauche… Voilà une étrange incarnation de Molière, pour nous qui en avons fait un « classique » …

Fig. 6

Il est intéressant de constater que, lorsque Horace entreprend de « codifier » le drame satyrique, il s’intéresse avant tout à la « langue » qui lui est propre.

Celui qui, pour un vil bouc, disputa le prix du poème tragique, montra ensuite les Satyres dans leur rustique nudité, et fit l’essai, sans nuire à la gravité de la tragédie, d’un jeu plus rude : il fallait, par le charme d’une agréable nouveauté, retenir le spectateur après le sacrifice et les copieuses libations où il laissait sa raison. Mais on doit présenter ces satyres rieurs et bavards et mêler le plaisant au sérieux, sans aller jusqu’à conduire dans une sombre taverne, au milieu de gens au langage grossier, un dieu ou un héros […]. Il ne convient pas à la tragédie de débiter des vers sans dignité, comme une dame qui, un jour de fête, danse pour accomplir un devoir religieux ; elle ne fréquentera qu’avec une certaine réserve les Satyres effrontés. Pour moi, chers Pisons, si j’écrivais un drame satyrique, […] je ne travaillerais pas simplement à proscrire le ton de la tragédie, en donnant à Dave et à l’effrontée Pythias […] le même langage qu’à Silène, nourricier, gardien et serviteur de Bacchus. Je prendrais dans la langue courante les éléments dont je façonnerais celle de mes vers ; si bien que tout le monde croirait pouvoir en faire autant, mais verrait à l’expérience que les efforts pour y réussir n’aboutissent pas toujours : tant a d’importance le choix et l’arrangement des termes, tant peuvent prendre d’éclat des expressions empruntées au vocabulaire ordinaire ! Les Faunes ne doivent pas, à mon sens, au sortir de leurs forêts, imiter les habitués des carrefours ou ceux du forum ; ils n’ont pas à tenir, comme de jeunes poseurs, des propos délicats ou, inversement, se faire remarquer par un langage obscène et dégoûtant29.

Or c’est bel et bien, au cours du XVIIe siècle, une des caractéristiques liées à la figure du Satyre que l’usage d’un langage « effronté », parfois plus proche du « langage obscène et dégoûtant » que ne le voulait Horace, parfois tirant de plaisants effets d’art de « l’arrangement » discordant des termes.

Ainsi, selon Guillaume Peureux, chez les poètes satyriques, se revendiquant comme tels par les titres de leurs ouvrages entre 1615 et 1622,

L’obscénité, la violence parfois, la brutalisation du lexique poétique au moyen d’archaïsmes, de néologismes, de régionalismes, de grossièretés, etc., et de tout ce qui constitue un decorum civilisé constituent […] une double difficulté – morale pour certains, mais aussi littéraire au sens le plus strict du terme : comment faire place à ces registres dans le domaine de l’écriture poétique […] ?30

En cela, ces poètes satyriques ne furent pas sans postérité, car il apparaît que s’incarne parfois ensuite, malgré le grand coup d’arrêt déterminé par le procès fait à Théophile de Viau, une parole à la fois poétique et transgressive, un « libertinage de langue »31, selon Françoise Lavocat, qui se met sous l’égide du Satyre.

En 1629, dans ses premières Œuvres, Saint-Amant se décrivait volontiers (portrait peut-être plus « figuré » que réel) comme un « débauché » (ce qui signifie plutôt ici un amateur de bons mets, de vin, de tabac et du jeu que de filles), tandis que le genre littéraire qu’il pratiquait volontiers, le « caprice », est étymologiquement lié à la chèvre (latin capra), donc au satyre. Il suffit de relire les extraordinaires litanies de Bacchus de son poème « La desbauche » :

Par les hurlemens des Menades,

Par le haut goût des carbonnades, [...]

Par le doux chant de tes Orgyes,

Par l’esclat des trongnes rougies, [...]

Par tes cloches qui sont des Pots,

Par tes soupirs qui sont des rots,

Par tes hauts et sacrez mysteres,

Par tes furieuses Pantheres,

Par ce lieu si frais et si dous,

Par ton boucq paillard comme nous,

Par ta grosse garce Ariane,

Par le Vieillard monté sur l’Asne ;

Par les Satyres tes cousins [...]32

Un peu plus tard (vers 1640-1650), comme nous l’avons déjà vu, Scarron en vient à mettre ses poésies burlesques sous l’égide du Satyre : logique, puisque les poètes burlesques « brutalisent » le langage poétique par la pratique assumée de mélanges lexicaux inconvenants, mettant en évidence de manière « obscène » la nature « hétéroclite » du langage. En poésie, mais aussi au théâtre : le Satyre paillard qui apparaît dans Les Amours d’Apollon et de Daphné, comédie en musique de Dassoucy (1650), « parle en burlesque », tout en observant en cachette une belle endormie :

Quel objet de tentation !

Qu’en cette agreable posture

Cette Nymphe me plaist ! L’adorable figure,

Le beau sujet de fornication ! […]

Prenons au crin l’occasion,

Et cherchons sous son cotillon

Les beaux secrets de la Nature ; […]

Je suis sur mes gigots de plus belle stature [que Cupidon] ;

Il est un imberbis et je suis un barbon.

Préludons un tantin sur ce joly teton.

Si cette clef qui pend à ma ceinture

Pour soulager ma passion

Pouvoit ouvrir cette noble serrure,

Et donner à mes feux quelque intermission,

Que je serais heureux ! quel plaisir sans mesure !

Pour un Bouquin, quelle exultation !

Faisons sur ce tetin manipulation,

Qu’il est doüillet ! la friande pasture,

Pour un Satyre en rut ! quel celeste boucon [bouchée, morceau],

Pour un si ferme et si fort estallon ! […]

Procedons vistement au fait de geniture

Par mouvement de trépidation,

Et de tous les maux que j’endure,

Faisons prompte et subite evacuation ! […]33

De même, le langage des trois satyres de Tristan l’Hermite, dans l’Amarillis34, est « marqué par la bigarrure, le mélange des tons, la dérision des poncifs »35. Grossiers, jouisseurs et lâches (ils finissent d’ailleurs copieusement battus), ils représentent la version érotisée des galanteries pastorales, la version triviale du lyrisme amoureux ; ainsi, évoquant les beautés nues entrevues au bord des fontaines, mêlent-ils style élevé et prosaïsmes (« J’en lèche encor mes doigts », « Dans le plus fort du bois je l’aurais fourrée/ Comme un Renard qui prend une poule égarée »36…). Or la pièce, représentée en 1652 sur la scène de l’Hôtel de Bourgogne, eut un vif succès, notamment à cause de la « nouveauté des scènes de satyres »37.

Ainsi peut-on vérifier qu’un certain XVIIe siècle reste au fond fidèle à l’image des Satyres antiques, non seulement dans leur énergie sexuelle, mais aussi dans leur capacité à jouer avec la transgression, que souligne François Lissarague : « L’imagerie des satyres permet toutes sortes de transpositions et de jeux parodiques en faisant permuter les éléments figuratifs de façon à créer un effet de surprise, de contraste, ou un décalage à la fois comique et révélateur »38.

[1] Noël le Comte [Natalis Comes/ Natale Conti], Mythologie c’est à dire explication des fables […], Jean de Montlyard (trad.), Lyon, P. Frelon, 1600 (V, 6).

[2] Par exemple François Hédelin, abbé d’Aubignac, Des Satyres, brutes, monstres et démons. De leur nature et adoration. Contre l’opinion de ceux qui ont estimé les Satyres être une espèce d’hommes distincts et séparés des Adamiques, Paris, N. Buon, 1627.

[3] Françoise Lavocat, « Satyres burlesques », in Dominique Bertrand (éd.), Poétiques du burlesque, Paris, H. Champion, 1998, p. 205-217, p. 205.

[4] On peut citer entre autres Honorat de Racan, Les Bergeries (1625), in Jacques SchErer (éd.), Théâtre du XVIIe siècle, Paris, Gallimard, « La Pléiade », t. I, 1975 ; Alexandre Hardy, Le Triomfe d’Amour, in Théâtre, Rouen, D. du Petit Val, t. 4, 1626 ; Honoré d’Urfé, La Sylvanire (1627), Laurence Giavarini (éd.), Toulouse, Société de Littératures classiques, 2001.

[6] Aristote, Poétique, Michel Magnien (éd.), Paris, Le Livre de poche, 1990, p. 108 (IV).

[7] Ibid., p. 107.

[8] Vauquelin DE LA Fresnaye, L’Art poétique […] où l’on peut remarquer la perfection et le défaut des anciennes et des modernes poésies [1605], Genève, Slatkine, 1970, p. 99-100.

[9] Vauquelin DE LA Fresnaye, Discours pour servir de Preface sur le Sujet de la Satyre [1604], Les Diverses poésies, Julien Travers (éd.), Caen, Le Blanc-Hardel, t. I, 1869-1870, p. 123.

[10] Rabelais, Quart livre, in Mireille Huchon et François Moreau (éd.), Œuvres complètes, Paris, Gallimard, « La Pléiade », 1994, p. 704.

[11] Jacques Peletier DU Mans, L’Art poétique d’Horace, traduit en vers françois, Paris, M. de Vascosan, 1545, I, 1, p. 27-28.

[12] Vauquelin DE LA Fresnaye, L’Art poétique […] où l’on peut remarquer la perfection, op. cit., p. 103.

[13] Ibid., p. 101.

[14] Louis Méridier, trad. du Cyclope, in Euripide, Œuvres, Paris, Budé, 1965, I, p. 15.

[15] Horace, Épître aux Pisons (Art poétique), François Richard (trad.), Paris, GF-Flammarion, 1967, p. 259.

[16] Paris, R. Estienne, 1628.

[17] On voit que le « récit » de Vauquelin est désormais un poncif critique.

[18] Cité dans Giovanni Dotoli, Temps de préfaces, Paris, Klincksieck, 1996, p. 189.

[19] Jean de Mairet, La Silvanire, ou la morte vive [1631], in Jacques SchErer (éd.), Théâtre du XVIIe siècle, Paris, Gallimard, « La Pléiade », t. I, p. 487.

[20] Guillaume Colletet, Discours du poëme bucolique [1658], in Pasquale Aniel Jannini (éd.), L’Art poétique, Genève-Paris, Droz-Minard, 1965, p. 39-40.

[21] Horace, Quinti Horatii Flacci Opera, Paris, e typographia regia, 1642.

[22] Cyrano DE Bergerac, Œuvres diverses, Amsterdam, J. Desbordes, 1709, ill. anonyme.

[23] Le Cabinet satyrique, ou Recueil parfaict des vers piquans et gaillards de ce temps, tiré des secrets cabinets des sieurs de Sigogne, Régnier, Motin, Berthelot, Maynard et autres des plus signalez poètes de ce siècle, Paris, A. Estoc, 1618.

[24] G. Peureux, op. cit., p. 38.

[25] Paul SCARRON, Recueil de quelques vers burlesques, Paris, T. Quinet, 1643.

[26] « Les Satyres, ou les Moqueurs », voir sur le site Ut pictura 18 (notice n° A 4463) http://utpictura18.univ-montp3.fr/GenerateurNotice.php?numnotice=A4463&derniere&tab=A4463.

[27] F. Lavocat, op. cit., p. 214.

[28] MOLIÈRE, Les Œuvres de Monsieur Molière […]. Nouvelle édition, corrigée et augmentée des œuvres posthumes et de très belles figures à chaque comédie, Bruxelles, G. de Backer, 1694 (planches par I. Harrewyn).

[29] Horace, Épître aux Pisons (Art poétique), op. cit., p. 265.

[30] G. Peureux, op. cit., p. 93.

[31] F. Lavocat, op. cit., p. 208.

[32] Œuvres, op. cit., t. 1, p. 46 sq.

[33] Charles Coypeau Dassoucy, Les Amours d’Apollon et de Daphné, comédie en musique [1650], Yves Giraud (éd.), Paris/Genève, Droz, « Textes littéraires français », 1969, p. 98-100 (III, 3).

[34] Tristan L’Hermite (François L’Hermite, sieur du Solier, dit), Amarillis, pastorale [1653], in Roger Guichemerre, Daniela Dalla Valle et Anne Tournon (éd.), Œuvres complètes, Paris, H. Champion, t. V, 1999, p. 111-207. Dans la Préface, on indique qu’un écrivain (anonyme, c'est-à-dire Tristan) a jugé bon de reprendre un manuscrit inachevé de Rotrou, en y ajoutant quelques scènes, dont celles des satyres (II, 1 ; IV, 7 et V, 5-6).

[35] F. Lavocat, « Satyres burlesques », op. cit., p. 211-212.

[36] Tristan L’Hermite, Amarillis, op. cit., II, 1, v. 379 ; v. 432-433.

[37] Ibid., « Introduction », p. 113. Voir aussi Jacques Morel, « Les Satyres d’Amarillis », Cahiers Tristan L’Hermite, XIII, 1991, p. 33-35.

[38] François Lissarague, « De la sexualité des satyres », Métis II/1, 1987, p. 63-90, [en ligne], URL : http://www.persee.fr/doc/metis_1105-2201_1987_num_2_1_884.

Résumé

Au XVIIe siècle, les Satyres sont présents dans les traités « scientifiques », l’iconographie, et la littérature. On étudie ici trois formes de manifestations de ces monstres hybrides, « paillards, moqueurs, spirituels, effrénés et un peu diaboliques » (F. Lavocat) : dans les réflexions théoriques sur le drame satyrique grec (qu’était-il exactement ? à quoi servait-il ? peut-il lui aussi être source d’imitation ?) ; dans les frontispices (que disent-ils sur les œuvres qu’ils « illustrent » ?) ; dans la création de leur « langage », hétéroclite, hybride et transgressif comme eux, chez les auteurs burlesques.

Abstract

In the 17th century, Satyrs are present in scientific treatises, iconography, and literature. This research examines three types of manifestation of these “bawdy, mocking, unbridled and a bit diabolical” (F. Lavocat) hybrid monsters: theoretical reflections on greek satyric drama (what was it, exactly? what purpose did it serve? could it, too, be a source of imitation?); frontispieces (what do those say about the works they ‘illustrate’?); and the creation of their ‘language’ – like them, heteroclite, hybrid, and trangressive – by burlesque authors.

Claudine NÉDELEC

Univ. Artois, EA 4028, Textes & Cultures, Arras, F-62000, France

Sources

Le Cabinet satyrique, ou Recueil parfaict des vers piquans et gaillards de ce temps, tiré des secrets cabinets des sieurs de Sigogne, Régnier, Motin, Berthelot, Maynard et autres des plus signalez poètes de ce siècle, Paris, A. Estoc, 1618.

Aristote, Poétique, Michel Magnien (éd.), Paris, Le Livre de poche, 1990.

Aubignac, François Hédelin, abbé d’, Des Satyres, brutes, monstres et démons. De leur nature et adoration. Contre l’opinion de ceux qui ont estimé les Satyres être une espèce d’hommes distincts et séparés des Adamiques, Paris, N. Buon, 1627.

Colletet, Guillaume, Discours du poëme bucolique [1658], in Pasquale Aniel Jannini (éd.), L’Art poétique, Genève-Paris, Droz-Minard, 1965.

Comte, Noël le [Natalis Comes/ Natale Conti], Mythologie c’est à dire explication des fables […], Jean de Montlyard (trad.), Lyon, P. Frelon, 1600 (V, 6).

Cyrano DE Bergerac, Œuvres diverses, Amsterdam, J. Desbordes, 1709, ill. anonyme. Dassoucy, Charles Coypeau, Les Amours d’Apollon et de Daphné, comédie en musique [1650], Yves Giraud (éd.), Paris/Genève, Droz, « Textes littéraires français », 1969.

Hardy, Alexandre, Le Triomfe d’Amour, dans Théâtre, Rouen, D. du Petit Val, t. 4, 1626.

Horace, Quinti Horatii Flacci Opera, Paris, e typographia regia, 1642.

—, Épître aux Pisons (Art poétique), François Richard (trad.), Paris, GF-Flammarion, 1967.

L’Hermite, Tristan (François L’Hermite, sieur du Solier, dit), Amarillis, pastorale [1653], in Roger Guichemerre, Daniela Dalla Valle et Anne Tournon (éd.), Œuvres complètes, t. V, Paris, H. Champion, 1999, p. 111-207.

Mairet, Jean de, La Silvanire, ou la morte vive [1631], in Jacques SchÉrer (éd.), Théâtre du XVIIe siècle, Paris, Gallimard, « La Pléiade », t. I, 1975.

MOLIÈRE, Les Œuvres de Monsieur Molière […]. Nouvelle édition, corrigée et augmentée des œuvres posthumes et de très belles figures à chaque comédie, Bruxelles, G. de Backer, 1694 (planches par I. Harrewyn).

Peletier DU Mans, Jacques, L’Art poétique d’Horace, traduit en vers françois, Paris, M. de Vascosan, 1545.

Rabelais, Quart livre, in Mireille HUCHON et François MOREAU (éd.), Œuvres complètes, Paris, Gallimard, « La Pléiade », 1994.

Racan, Honorat de, Les Bergeries (1625), in Jacques Schérer (éd.), Théâtre du XVIIe siècle, Paris, Gallimard, « La Pléiade », t. I, 1975.

SCARRON, Paul, Recueil de quelques vers burlesques, Paris, T. Quinet, 1643.

Schélandre, Jean de, Tyr et Sidon. Tragicomédie divisée en deux journées, Paris, R. Estienne, 1628.

Urfé, Honoré d’, La Sylvanire (1627), Laurence Giavarini (éd.), Toulouse, Société de Littératures classiques, 2001.

Vauquelin DE LA Fresnaye, Discours pour servir de Preface sur le Sujet de la Satyre [1604], Les Diverses poésies, Julien Travers (éd.), Caen, Le Blanc-Hardel, t. I, 1869-1870.

—, L’Art poétique […] où l’on peut remarquer la perfection et le défaut des anciennes et des modernes poésies [1605], Genève, Slatkine, 1970.

Critique

Dotoli, Giovanni (éd.), Temps de préfaces, Paris, Klincksieck, 1996.

Lavocat, Françoise, « Satyres burlesques », in Dominique Bertrand (éd.), Poétiques du burlesque, Paris, H. Champion, 1998, p. 205-217.

Lissarague, François, « De la sexualité des satyres », Métis, II/1, 1987, p. 63-90, [En ligne], URL : http://www.persee.fr/doc/metis_1105-2201_1987_num_2_1_884.

Méridier, Louis, trad. du Cyclope, in Euripide, Œuvres, Paris, Budé, 1965, I.

Morel, Jacques, « Les Satyres d’Amarillis », Cahiers Tristan L’Hermite, XIII, 1991, p. 33-35.

Peureux, Guillaume, La Muse satyrique, 1600-1622, Genève, Droz, 2015.