Le choix de parler de la bande dessinée Intempérie1 dans un volume consacré au roman graphique sur le Guerre d’Espagne pourra surprendre dès lors que n’importe quel lecteur de ce roman graphique ne verra mentionné, au fil des pages, aucune référence ni à l’Espagne, ni à une époque déterminée. Pourtant, dès les premières pages, le lecteur est plongé inconsciemment dans les profondeurs d’une Espagne rurale, asséchée, désertique et atemporelle, figée dans la représentation iconique d’un monde où il faut lutter pour sa survie. L’image réminiscente du franquisme, telle qu’elle existe aujourd’hui dans un imaginaire collectif, s’impose au lecteur sous deux formes : la dystopie et l’uchronie d’une ruralité brute qui questionne les relations de l’homme avec la nature. La représentation utopique du monde rural – celle qui convient si bien à une population urbaine en quête de valeurs – est ici démontée au profit d’une réalité crue, cruelle, barbare, sans aucune compassion pour l’être humain. C’est d’ailleurs le sens du titre de cette bande dessinée sur lequel il convient d’apporter quelques précisions d’ordre traductologique et sémantique. En français, le mot intempérie désigne les rigueurs du climat ; en espagnol, intemperie fait référence à l’exposition aux phénomènes atmosphériques, sans la protection d’un toit. Il y a entre les deux langues une nuance dont ne rend pas vraiment compte la traduction française. C’est bien le mot intemperie en espagnol – celui qu’on retrouve dans l’expression dormir a la intemperie – qu’il faut retenir pour traduire l’idée de l’hostilité du milieu. Car c’est de cette hostilité du monde rural dont il est question dans cette bande dessinée qui réexplore le paysage invisible de l’Espagne intérieure, celle que l’essayiste et romancier Sergio del Molino, dans un livre de 2016 aujourd’hui best-seller, appelle la España vacía, l’Espagne vide. C’est cette Espagne aussi, alors qu’il en a été le principal pourfendeur, que le général Franco prétend sauver lorsqu’il déclare :

Creían muchos españoles, las clases directivas españolas, que España estaba solamente en las capitales y en las ciudades, y desconocían la realidad viva de los pueblos y de las aldeas, de los lugares más pequeños, las necesidades, la vida, muchas veces infrahumana, de grandes sectores de la Nación, y todo ello es lo que el Movimiento vino a redimir2.

Ce sont bien ces thèmes de la réalité des petits villages et des hameaux, de cette vie infrahumaine que cette bande dessinée prétend récupérer. Quant à la rédemption annoncée, elle aura bien lieu, mais non pas sous la forme espérée par Franco. Au cœur du récit, la violence et l’abjection se retournent parfois contre ceux qui l’exercent.

Avant d’être la bande dessinée publiée en 2017 par l’illustrateur catalan Javi Rey, Intemperie est d’abord un roman de Jesús Carrasco, consacré meilleur roman en langue espagnole de l’année 2013. C’est un roman qui raconte la fugue d’un jeune garçon, déterminé à ne plus retourner chez son père. Seul dans l’immensité de la nuit, assoiffé, affamé, brûlé par le soleil, collé à ses vêtements imprégnés d’urine, aux abois, ce garçon dont on ne connaît pas l’identité rencontre dans son errance un vieux chevrier. Ensemble, sans qu’ils ne se le disent, ils entreprennent, sur une terre dévastée par la sécheresse, un vagabondage qui va les conduire, dans une tension extrême, à se libérer des démons du passé qui les poursuivent. Avec une économie de mots, peut-être pour mieux laisser à la nature son protagonisme, Jesús Carrasco raconte, dans ce qui devient pour le garçon un parcours initiatique d’apprentissage du libre-arbitre, la conquête de la dignité humaine et de la liberté face à l’hostilité du monde et des hommes.

L’émotion du lecteur rattrapé par l’angoisse, la douleur, la soif, la chaleur, l’épuisement des protagonistes – le garçon et le chevrier – fait partie intégrante d’un récit où quasiment rien n’est dit mais tout est ressenti. Cette posture du lecteur est celle qui a été choisie par Javi Rey pour proposer cette adaptation graphique du roman. Avec la même économie de mots que celle qui caractérise Jesús Carrasco dans son roman découpé en onze chapitres, Javi Rey organise la bande dessinée en trois parties encadrées par un prologue et un épilogue.

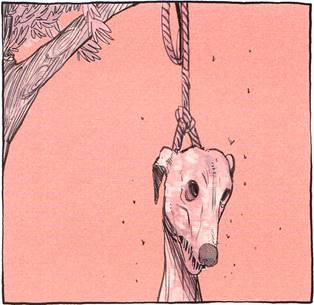

D’emblée, Javi Rey propose un changement de point de vue narratif, peu habituel dans la bande dessinée, qui commence, sous forme de prologue, par trois vignettes accompagnées d’un paragraphe de texte isolées chacune sur une page pour contextualiser l’action, déterminer la voix du narrateur et mettre le lecteur en condition. Ces trois premières vignettes sont d’une grande efficacité pour empreindre l’atmosphère d’hostilité et d’angoisse. Tout d’abord la première vignette : l’image du chien pendu, en guise de frontispice du livre, rappelle des pratiques ancestrales qui ne laissent pas de place aux sentiments. Superstition ou sauvagerie, l’image évoque la proximité de la mort dans un monde dominé par la brutalité. Elle annonce le sort funeste des animaux sans défense, et peut-être aussi des hommes. Elle place immédiatement le récit sous un signe macabre qui fait resurgir à la mémoire les images terrifiantes de fête barbare comme cette étrange corrida de gallos au début du film de Buñuel Tierra sin pan. On pense aussi à ces lévriers galeux et squelettiques que le peintre et écrivain José Gutiérrez Solana croise au détour de son périple à travers ce qu’il nomme la España negra. Cette force de la connotation, comme l’a expliqué Roland Barthes, inscrit la bande dessinée dans une représentation identitaire sombre de l’Espagne.

La corde du pendu, les yeux caverneux du lévrier qui annonce la décomposition de la chair à laquelle contribue une nuée de mouches amènent inconsciemment le lecteur dans un univers putride. Sans que cela ne soit dit, la scène renvoie à des rites ancestraux de la chasse en Espagne où, à la fin de la saison, les chiens jugés déméritants, accusés de salir l’honneur de leur maître, sont punis, mutilés, asphyxiés par pendaison lente. Carrasco est plus précis dans le roman lorsqu’il écrit que

dans sa courte vie, le garçon avait vu des dizaines de chiens suspendus par le cou en train de sécher sur des arbres, au loin. Sacs de peau remplis d’os disloqués semblables à des chrysalides géantes3.

Cette citation est intéressante à plus d’un titre car en insistant sur cette notion de courte vie, le narrateur montre le caractère coutumier de cette pratique cruelle. Elle inscrit la vie du protagoniste dans une banalité du mal – pour reprendre l’expression d’Hannah Arendt – où la cruauté inique fait loi. L’image de ce chien pendu annonce les règles et les codes du lieu. Ici, c’est la loi du plus fort qui s’impose et le sacrifice est le sort réservé aux faibles et aux vulnérables. Le déni d’humanité qui prévaut dès lors dans les campagnes ne sera-t-il pas la cause de la fugue du garçon ? Acceptera-t-il ou non ce déterminisme ?

Fig. 1

Toutes ces références ramènent le lecteur à la réalité tragique de la Castille ou de l’Estrémadure, telle qu’elle a été dépeinte par l’écrivain et grand chasseur Miguel Delibes dont le roman Los santos inocentes relate toute la dureté du monde rural humilié sous l’emprise de caciques locaux. Comme un écho lointain à ce roman réaliste qui recompose l’atmosphère oppressante de la ruralité dans les années 60, le roman et la bande dessinée Intempérie s’inscrivent dans cette veine austère de la littérature espagnole.

Le texte qui accompagne la première vignette n’est guère plus réconfortant : « Le village avait été bâti au fond d’un vallon où coulait autrefois un cours d’eau. Celui-ci n’était plus désormais qu’une longue saignée au milieu d’une plaine interminable »4. L’emploi de l’imparfait montre ici la fin d’un monde où l’eau ne coule plus. À la représentation du chien mort correspond l’évocation d’un monde révolu. Le cours d’eau asséché n’est plus qu’une saignée : terme violent qui décrit toute l’agonie du paysage. La désolation est en plus renforcée par la notion d’infini. La saignée s’étend à perte de vue comme une blessure incurable qui plonge le paysage dans la léthargie et la douleur. Cette description du paysage typique de la meseta espagnole rappelle celle qu’en faisait Ortega y Gasset en 1915 dans un article intitulé Notas de andar y ver : « Cabe una geometría sentimental para uso de leoneses y castellanos, una geometría de la meseta. En ella, la vertical es el chopo, y la horizontal, el galgo5. » Dans cet article, le philosophe insistait sur le caractère géométrique et l’immobilité invariable du paysage castillan, comme figé sur un instantané.

La sécheresse est un des éléments les plus récurrents de la description du paysage dans Intempérie. C’est également le thème de la deuxième vignette qui représente en gros plan un fragment de sol craquelé par l’aridité. Quelques herbes desséchées peinent encore à y pousser mais elles annoncent déjà l’infertilité du sol, la désertification, l’exode et l’abandon des villages. Le texte qui accompagne le dessin corrobore cette perception de paysage dans lequel plus rien ne pousse. Les terres fertiles ont laissé la place à de la glaise. Le vert de la végétation n’est plus qu’un souvenir effacé par la couleur cramoisie de la sécheresse. Le sol n’est par endroit que poussière. Il n’y a plus que des cailloux pour rompre la monotonie de la platitude. Il est intéressant d’ailleurs de remarquer que la sécheresse n’est évoquée que par des éléments liquides : « une mer de céréales baignait la plaine, les épis ondulaient comme la surface d’un océan, vagues vertes et parfumées. » Toutes ces métaphores n’ont d’autre fonction que d’accroître le sentiment d’hostilité causé par le manque d’eau.

Fig. 2

La troisième vignette du prologue, enfin, montre en gros plan le tronc noueux d’un olivier. Tant le dessin que le texte qui l’accompagne insistent sur la personnification de l’arbre, qui semble la dernière présence vivante de ce qui pourrait bien ressembler à un far west. La comparaison avec une ligne de soldats blessés au retour du front ajoute au tourment du dessin. La torsion du tronc montre la résistance de l’arbre à toutes les affres de la nature et du climat. Seule sentinelle encore debout dans ce paysage dévasté, l’olivier n’est plus seulement le gardien du lieu, il est aussi le gardien du temps. La longévité exceptionnelle de cet arbre emblématique des climats méditerranéens le rapproche du divin, de l’immortalité, de l’intemporalité, de l’immuable. Mais l’olivier symbolise aussi la force de vivre, la résistance à toutes les difficultés : c’est le dernier espoir de la nature quand plus rien ne reste. Ne voit-on pas là dans cette troisième vignette un contrepoint à la première, celle du chien pendu ? L’auteur ne nous annonce-t-il pas là dès le prologue un cycle de vie qui donne lieu d’espérer ?

Ces trois vignettes de prologue permettent de contextualiser la narration en insistant sur le protagonisme de la nature : ce qui donnerait lieu de penser que cette bande dessinée – en corrélation avec les préoccupations éthiques et écologiques qui caractérisent l’époque actuelle – s’inscrit dans ce militantisme contemporain de défense de l’environnement. Mais très rapidement nous découvrons que l’intention des auteurs est autre : elle raconte davantage le processus d’humanisation du personnage principal, le jeune garçon.

La difficulté qui se pose dans l’analyse d’une bande dessinée comme celle-ci, où l’économie de mots est compensée par une quantité de détails graphiques qui ont tous leur importance, est celle du choix. L’envie de commenter chaque vignette une à une est forte mais elle ne permettrait sans doute pas de rendre compte de la cohérence narrative de l’œuvre. L’étude va consister, par conséquent, à réaliser quelques regroupements thématiques.

Fig. 3

Mais je rappellerai d’abord la structure choisie par Javi Rey qui synthétise l’argument en trois grandes parties introduites chacune par une image muette qui annonce l’élément caractéristique de la narration. La première partie introduite par l’image d’une écuelle et d’un gobelet vides, posés aux pieds du garçon, introduit la difficulté de la fugue, la faim, la question de la survie. Cette première partie est centrée sur la fuite du garçon, sa cachette, son errance dans la nuit, sa rencontre avec le chevrier, les raisons de son évasion définitive de la maison de ses parents et du village.

La deuxième partie (dans la version française) porte sur la relation qui s’établit avec le chevrier, la naissance de la confiance mutuelle, la solidarité, la marche. La vignette choisie pour introduire cette deuxième partie montre cette convivialité nouvelle qui prend forme entre le garçon et le chevrier et qui s’exprime dans la transhumance. Dans la version espagnole, l’image retenue insiste sur une caractéristique du chevrier qui est sa spiritualité.

Enfin la troisième partie est annoncée par la tête du baudet qui devient un protagoniste important de la fin de l’histoire. Cette troisième partie sera celle de la catharsis.

Ce découpage en trois parties donne au récit un rythme et une tension fidèles à l’esprit du roman de Carrasco. Pourtant Javi Rey impose sa propre narration en usant à la fois de la voix d’un narrateur extradiégétique qui rappelle celui du roman et d’un narrateur homodiégétique qui trouve par le dessin et les cartouches textuels son autonomie propre. Le récit de l’action est également envisagé d’une manière différente par le dessinateur qui choisit de suggérer très rapidement les raisons de la fugue, alors que Jesús Carrasco attend plutôt la fin du roman pour justifier les actes du garçon. La révélation de l’intrigue change complètement la manière d’appréhender les personnages : le récit de Carrasco crée du suspense en s’intéressant davantage aux causes de l’action, le récit de Javi Rey explore plutôt les conséquences de l’action et ce qu’elles impliquent dans le processus d’humanisation du garçon.

Sa fuite est liée en fait aux agissements de deux autres personnages. Premièrement, le père. Lorsqu’il apparaît à la troisième page de la première partie, d’abord à l’embrasure de la porte du bistrot, puis occupant ensuite en gros plan l’espace d’une vignette, il semble porter sur lui tout le poids du malheur d’avoir perdu son fils. Serrant son chapeau contre sa poitrine, le dos voûté, les yeux baissés, quelques stries autour du menton évoquant l’approximation d’un rasage précipité par la recherche du garçon, des marques de raccommodage à l’emmanchure de sa veste, il appelle à la compassion. La simplicité de sa mise inspirerait la pitié si le texte du narrateur ne venait pas déconstruire la portée sémantique de l’image en dévoilant son hypocrisie. Le narrateur exprime la défiance du fils à l’égard de son père. Ce sentiment est justifié à la page suivante lorsqu’en peu de mots et avec un dessin efficace – le gros plan sur le ceinturon est suffisamment éloquent –, le lecteur comprend que le garçon a fui la brutalité de son père. La construction anaphorique « tant de fois vécue, tant de fois subie » qui accompagne en arrière-plan des scènes de violence et de coups insiste sur le martyre répété vécu par l’enfant. Les vignettes montrent aussi la solitude d’un drame de l’intimité qui accentue sa vulnérabilité.

Deuxièmement, l’alguazil. C’est en réalité le personnage autour duquel s’articule toute l’intrigue. On le découvre une première fois de dos dans la taverne. Un fil de fumée s’échappe au-dessus de lui, et le lecteur ne tardera pas à découvrir par lui-même que ce fil bleu de fumée de cigarette est un élément iconographique qui, dans le souvenir du garçon, est le symbole olfactif de cet homme. Du point de vue de la narration, ce fil bleu fait fonction, de façon subliminale, de fil conducteur de l’histoire. Il y a beaucoup de choses à dire sur cet alguazil. D’abord, le choix du mot alguacil qui ne correspond plus aujourd’hui à une réalité institutionnelle espagnole. Il n’y avait pas non plus d’alguazil sous le franquisme. Le terme, aujourd’hui désuet, est néanmoins une référence sans équivoque à l’identité culturelle fantasmée de l’Espagne. L’étymologie arabe du substantif y est pour beaucoup : le terme alguacil faisant plus « couleur locale » qu’officier de police. L’alguazil est aussi une réminiscence de la représentation stéréotypée des romantiques français qui au dix-neuvième siècle ont inventé une Espagne conforme à leurs rêves d’exotisme sauvage. Dans son Voyage en Espagne, Théophile Gautier rappelle ainsi que « les alguazils et tous les représentants de la justice ne sont guère plus populaires en Espagne que chez nous les gendarmes et les sergents de ville »6. On pense également au drame de Victor Hugo, Ruy Blas, lorsque Don Salluste, aidé par les alguazils, parvient injustement à faire arrêter Don César. Le célèbre poème en prose Gaspard de la nuit du romantique Aloysius Bertrand met en scène également des alguazils facilement comparables à des voleurs : « –Si ce ne sont, répondit un muletier, des alguazils du village de Cienfuegos en tournée, ce sont des voleurs qu’aura envoyés à la découverte l’infernal Gil Pueblo, leur capitaine ». Ces multiples références extraites du patrimoine littéraire français, et responsables de nombreux clichés sur l’Espagne, contribuent donc à une iconicité négative de l’alguazil. Dans la littérature espagnole, Quevedo également invente au XVIIe siècle la figure de l’Alguacil alguacilado. Dans cette satire qui fait partie des Songes et Discours, Quevedo s’en prend au pouvoir excessif de l’église. L’alguacil alguacilado est pire que le diable. Le terme d’alguazil véhicule par conséquent dans l’inconscient collectif l’idée de corruption du pouvoir. De plus, le caractère obsolète du mot l’inscrit dans une intemporalité au service de l’universalité du message. L’alguazil incarne la force brutale et inique. Il préfigure, transposé au monde contemporain, l’image du policier corrompu – le ripou – qui emprunte à la représentation emblématique du shérif américain des films de far west. Cette comparaison n’est pas fortuite dès lors qu’on connaît l’attachement particulier de Jesús Carrasco pour la prose du romancier américain Cormac McCarthy, l’auteur de Suttree, La Route, Méridien de sang, No country for old men qui tous décrivent dans un univers de western contemporain la survivance des laissés pour compte du rêve américain en proie à la violence des hommes. L’alguazil représente la violence, la corruption, le diable à qui sied si bien la couleur rouge. Son portait insiste sur sa dentition carnassière pour montrer qu’il est un prédateur dont le pouvoir est renforcé par deux symboles de la puissance masculine : la moto et la cigarette7.

L’alguacil n’est pas seulement le tyran qui fait régner la terreur sur le territoire de sa juridiction : celui qui par exemple détermine de façon arbitraire où le chevrier peut faire paître ses bêtes ou celui qui dans une rage excessive roue de coups le vieil homme et lui égorge son troupeau car il ne parvient pas à retrouver le garçon. C’est avant tout un prédateur sexuel, un violeur. C’est à cause de lui que le garçon s’est enfui, hanté par les sévices répétés qu’il a dû supporter. Six pages sans paroles, dans la première partie, sont consacrés au viol dont le souvenir d’effroi habite ses cauchemars. Ici8, la scène se passe peu de temps après la rencontre avec le chevrier. Il s’est endormi en plein soleil, et tout à coup son univers intime se colore de bleu. Peu à peu, il perd le contrôle de lui-même, se retrouve nu. Son visage porte les marques de la peur, il transpire. Du fond de son cauchemar, il voit arriver l’alguazil démoniaque, facilement reconnaissable par la trace que laisse la fumée de sa cigarette. Sa gueule grande ouverte qui occupe la vignette entière et ses dents acérées traduisent ses intentions lubriques. Dans l’imaginaire de l’enfant, il se transforme en une créature monstrueuse, un dragon prêt à le déchiqueter. Son image se confond d’ailleurs avec celle d’un énorme molosse paré des attributs de l’alguazil : la couleur rouge de la chaîne qui se met à saigner, les dents qui deviennent des crocs dont il ne pourra échapper. Le cauchemar raconte son supplice. Aucune parole, mais des images dont la puissance de suggestion suffit à décrire la violence de la scène. Seul et emprisonné, il est la proie facile et vulnérable de son bourreau pervers dont on aperçoit la langue lascive, mais dans le fond de son cauchemar il voit une porte par laquelle il essaie de s’enfuir. L’instinct de survie guide ses pas. C’est le chevrier qui le sort de son délire et le ramène à la réalité. Le réveil est brutal, et l’angoisse du garçon n’est pas encore dissipée lorsqu’il se réveille et qu’il retrouve le vieil homme. Dans ces six pages qui racontent le martyre de l’enfant, le silence, voulu par le narrateur, traduit l’indicible et le tabou.

Le recours au cauchemar est récurrent dans Intempérie pour rappeler la chronologie des faits. Hanté par le viol dont il a été victime, l’enfant s’est construit dans une forme d’animalité. C’est en tant qu’animal aux abois qu’il s’est enfui et qu’il se cache d’abord dans un trou destiné « aux asticots et aux morts »9. Puis c’est comme trophée de chasse qu’il se perçoit plus loin au cours d’un autre cauchemar. Après avoir vu un charnier d’animaux en décomposition au fil de la marche, le garçon s’endort avec en tête l’image des carcasses. Puis le cauchemar, cette fois-ci dans un vert glacial, rattrape la réalité. La carcasse devient un des trophées qui trônent dans le salon de l’alguazil. L’enfant se remémore comment il y est entré avec son père venu l’offrir au prédateur. Son cauchemar se peuple d’animaux angoissants et de fumée de cigarette. Puis l’alguazil perd toute forme humaine à ses yeux et se transforme en bourreau. Le texte « un beau gosse », la couleur rouge, l’animalisation des traits du visage accentuent l’abjection perverse du personnage. Il devient l’incarnation du vice.

Le viol a privé l’enfant de toute humanité. Dans le monde de violence où il a grandi, ses codes sont devenus ceux de l’animalité : la première fois qu’il le voit, il vole la besace du chevrier, il est brutal avec l’âne, il s’attaque gratuitement à un lapin. Tous ces actes montrent en fait qu’il a pour modèle le prédateur, et qu’au moment où il choisit de ne plus être une proie, son instinct grégaire le pousse à adopter les codes de l’agresseur. La rencontre avec le chevrier va être déterminante dans le processus de métamorphose qui va conduire l’enfant à devenir un homme. Notre but n’est pas de raconter les péripéties par lesquelles l’enfant et le chevrier vont passer, en particulier les deux rencontres d’une violence extrême avec l’alguazil. La première fois lorsque celui-ci met le feu au château en ruine dans lequel s’est caché l’enfant10 et égorge le troupeau, la deuxième fois lorsqu’il parvient à capturer sa jeune proie. Il est surtout intéressant de montrer comment le chevrier, qui incarne l’humilité, la sagesse, le pardon, la foi sincère en l’homme et en Dieu – n’oublions pas qu’il est pastor, représentation symbolique dans la religion chrétienne du bon pasteur – va peu à peu essaimer ses valeurs chez le garçon. À la différence des autres personnages de Intempérie qui entretiennent avec la nature un rapport d’hostilité, le chevrier vit de la nature et la respecte. Il a appris à la maîtriser et à ne pas la craindre. Il possède un savoir que peu à peu il va transmettre à l’enfant. La transmission est d’ailleurs ce qui apporte, tant à l’œuvre littéraire que graphique, la dimension éthique. Le vieil homme montre à l’enfant qu’il faut se protéger du soleil en lui prêtant son chapeau11, il lui explique comment traire les chèvres12, il lui donne des conseils, il lui explique la mort13, le pardon, la justice des hommes. L’enfant prend peu à peu conscience du savoir qu’il reçoit en héritage. Dans le roman, Jesús Carrasco écrit par exemple :

Pendant le petit déjeuner, il assista pour la première fois au harnachement du baudet. Une liturgie qu’il lui faudrait lui-même reproduire le restant de sa vie et qui, avec le temps, finirait par faire partie d’un rituel plus important : celui du métier et de la transhumance14.

Plus loin, il écrit encore :

Il entoura de ses mains celles du garçon et, sans un mot, il manipula les trayons pour faire sortir le lait. Par cette imposition, le vieux transmit au garçon les rudiments du métier, lui concédant à cet instant la clef d’un savoir pérenne et essentiel15.

C’est avec beaucoup de sensibilité et de recueillement que Javi Rey montre16 comment le garçon prend conscience de la passation de savoirs et d’expériences. Le gros plan sur les mains est le signe de l’acceptation. Symbole du travail, mais aussi de la relation entre les hommes, de la solidarité, de la fraternité, les mains racontent ici la filiation qui vient de s’établir entre le vieil homme et le jeune. Mais c’est aussi à ce moment du passage de témoin que le garçon prend conscience de sa solitude. Sur la seule double page17 de l’album, prêt à sortir du cadre, l’enfant juché sur l’âne fait l’apprentissage de l’autonomie. Le paysage de désolation est à la mesure de la solitude ressentie à ce moment-là. Mais pourtant, c’est aussi à ce moment là que l’enfant devient homme.

Le chevrier lui a transmis un autre rapport à la nature : un rapport qui l’autorise aussi à rêver d’un monde meilleur18. Il y a dans Intempérie un passage particulièrement révélateur du rôle qu’exerce le chevrier. C’est lui en effet qui fait prendre conscience au garçon de sa capacité à refuser le déterminisme. Lorsqu’il lui dit : « T’es un garçon très courageux. T’es bien venu jusqu’ici. Grâce à la force de ta volonté »19, le chevrier éveille l’enfant au libre-arbitre, rappelant ici une conception kantienne d’une bonté de la volonté articulée dans la liberté de désirer. C’est en cela que réside le récit : dans la capacité du garçon à devenir un homme autorisé à croire en un monde meilleur, qui se réalise d’ailleurs au moment de l’averse cathartique finale. Intempérie raconte ainsi l’accès à la dignité humaine et la force de la résilience dans un monde prédestiné au mal et symbolisé par cette nature aride et agressive.

Intempérie s’inscrit dans une dynamique actuelle de la littérature espagnole qui tend à renouer avec les racines identitaires. La clef du succès du roman a d’ailleurs été d’exhumer un vocabulaire de la ruralité qui n’a plus cours aujourd’hui. Il y dans ce roman, comme dans ceux de Julio Llamazares ou l’essai de Sergio del Molino, La España vacía, le désir de retrouver peut-être une identité perdue. C’est ce que dit Sergio del Molino en affirmant que « la España vacía es, sobre todo, un mapa imaginario, un territorio literario, un estado (no siempre alterado) de la conciencia »20.

Pour conclure, j’aimerais revenir à ma problématique de départ sur l’invention et l’iconicité du franquisme. Certains diront que dans l’enthousiasme que m’ont procuré ces deux livres, le roman et la bande dessinée, j’ai échappé à la tyrannie de l’analyse formelle. Il y a dans Intempérie la recherche d’un caractère immuable de l’identité espagnole. Le souvenir des caciques, l’abus du pouvoir, la terreur, la sécheresse, la désolation du paysage, le souvenir du grand traumatisme de l’exode et du dépeuplement des campagnes, l’imagologie de l’Espagne noire, le bruit des bottes, la faim, l’humiliation des petites gens appartiennent au registre iconographique de la mémoire (réelle ou fantasmée, une Espagne d’archétype) du franquisme. Mais l’intemporalité du récit nous rappelle avant tout la portée d’un message universel d’espérance et d’humanité si bien décrit par José Ortega y Gasset lorsqu’il écrit : « La vida cobra sentido cuando se hace de ella una aspiración a no renunciar a nada »21.

[1] Pour faciliter la lecture, nous nous référerons aux versions françaises du roman de Jesús Carrasco et de l’adaptation en bande dessinée de Javi Rey.

[2] Sergio del MOLINO, La España vacía. Viaje por un país que nunca fue, Madrid, Editorial Turner, 2016, p. 11.

[3] Jesús CARRASCO, Intempérie, 2013, Paris, Éditions Robert Lafont, 2015, p. 10-11.

[4] Javi REY, Intempérie, Paris, Editions Dupuis, 2017, p. 3.

[5] José ORTEGA Y GASSET, Notas de andar y ver, Madrid, Alianza Editorial, 1988, p. 80-81.

[6] Théophile GAUTIER, Voyage en Espagne, Paris, Editions Gallimard, 1981, p. 113.

[7] J. REY, op. cit., p. 13.

[8] Ibid., p. 26-31.

[9] Ibid., p. 9.

[10] Ibid., p. 74.

[11] Ibid., p. 87.

[12] Ibid., p. 86.

[13] Ibid., p. 113.

[14] J. CARRASCO, op. cit., p. 54.

[15] Ibid., p. 117.

[16] J. REY, op. cit., p. 92-93.

[17] Ibid., p. 88-89.

[18] Ibid., p. 78.

[19] Ibid., p. 83.

[20] S. del MOLINO, op. cit., p. 71.

[21] J. ORTEGA Y GASSET, op. cit., p. 38.

Résumé

Cet article aborde l’adaptation du roman de Jesús Carrasco Intempérie, publié en 2013, dans le roman graphique éponyme réalisé par Javi Rey et publié en 2017. Le roman original et le roman graphique adapté ont été traduits en français. Cette étude souligne la valeur symbolique et psychologique des personnages, ainsi que la capacité de l’auteur à établir des relations intertextuelles avec la tradition espagnole de la littérature rurale, genre dans lequel ont été représentés de nombreux problèmes sociaux qui ont depuis longtemps eu un impact critique sur la vie politique espagnole et ont conduit à la Guerre Civile.

Resumen

En este artículo se estudia la adaptación de la novela de Jesús Carrasco Intemperie, publicada en 2013, en la novela gráfica homónima realizada por Javi Rey, publicada en 2017. Tanto la novela original como la novela gráfica adaptada han sido traducidas al francés. Destaca este estudio por su análisis simbólico y sicológico de los personajes y por su capacidad para establer relaciones intertextuales con la tradición española de la literatura rural como género en el que se han representado muchos de los problemas sociales que han afectado críticamente a la política española y condujeron a la Guerra Civil.

Denis VIGNERON

INSPE de Lille, Textes et Cultures

CARRASCO, Jesús (2013), Intempérie, traduit de l’espagnol par Marie Vila Casas, Paris, Robert Lafont, 2015.

DELIBES, Miguel, Los santos inocentes, Barcelone, Planeta, 1981.

GAUTIER, Théophile (1843), Voyage en Espagne, Paris, Gallimard, 1981.

MOLINO, Sergio del, La España vacía. Viaje por un país que nunca fue, Madrid, Turner, 2016.

ORTEGA Y GASSET, José, Notas de andar y ver, Madrid, Alianza, 1988.

REY, Javi, Intempérie, traduit de l’espagnol par Alexandra Carrasco, Paris, Dupuis, 2017.