La bande dessinée a contribué à faire connaître le conflit qui s’est déroulé sur le sol espagnol entre 1936 et 1939. On recense de nombreux bédéistes qui se sont penchés sur la question franquiste dont notamment, pour n’en citer que quelques-uns, Carlos Giménez avec Les Temps mauvais, 1936-1939, Paco Roca avec La Nueve, Enki Bilal avec Les Phalanges de l’Ordre Noir, Bruno Loth avec Les Fantômes de Ermo et plus récemment Sento avec Dr. Uriel, roman graphique en trois volumes consacré au vécu de son beau-père, le docteur Pablo Uriel, pendant la guerre. Médecin aux combats qui affronte les dangers du front « à un moment où la vie ne valait pas chère »1, il se bat contre cette guerre sanglante, cette boucherie qu’il côtoie au quotidien et qui va le conduire du camp franquiste au camp adverse, sous la menace permanente de la mort. Toutefois, face au sang qui coule, résiste le goût de la vie, celui de la dimension humaine qui rappelle aussi que, dans les fronts, les hommes se battent les uns contre les autres.

Comme dans de nombreux romans graphiques des deux dernières décennies, l’intention de Sento n’est pas de critiquer un camp plus que l’autre mais de montrer que dans cette guerre, comme dans n’importe quelle autre, il y avait des « héros » et des « méchants » des deux côtés. En particulier, dans cette trilogie l’expérience du protagoniste nous permet de constater cette idée à la fois dans un camp et dans l’autre, alors que dans d’autres bandes dessinées il est normal que le protagoniste soit avec les franquistes ou avec les républicains2. De même, une autre originalité importante de cette trilogie tient au fait que son protagoniste est un médecin, ce qui permet d’apprécier les « techniques » très précaires de la médecine de guerre de l’époque et les représailles de chaque côté après les combats auxquels le jeune médecin est présent. D’ailleurs, le récit est censé être véridique, étant donné qu’il est fondé sur le vécu du beau-père du dessinateur, qui est assisté par sa femme Elena Uriel pour la documentation. Les annexes des trois volumes offrent une importante quantité de matériel d’archives sous le chapeau « Album de souvenirs » (lettres, billets, cartes, rapports, photographies) qui témoigne de la véracité du vécu du docteur. Il s’agit donc d’une œuvre qui représente, avec les moyens d’expression propres au roman graphique, une histoire personnelle réelle censée nous permettre de mieux connaître certains aspects de la Guerre d’Espagne de l’intérieur. Pour cela, et bien que les sympathies politiques du jeune docteur soient clairement républicaines au sens politique propre, la motivation des actions de Pablo Uriel n'est pas idéologique mais humanitaire. Jusqu'à la fin de la guerre, il sera concerné par la santé des prisonniers franquistes qu'il a sous sa responsabilité en tant que médecin prisonnier lui-même des républicains. Ce souci lui vaudra la reconnaissance des franquistes une fois la guerre finie, mais Uriel n’ira jamais retirer la décoration qu’on lui a donnée en 1941, la médaille dite « de Souffrances pour la Patrie ».

Face au franquisme et à sa violence, Sento met en scène cet humanisme transmis par le docteur Uriel. Ainsi, la médecine qui apporte une dimension humaine, en ce sens, atténue peu ou prou la tragédie. La dimension ou l’apport médical dans les bandes dessinées d’histoire espagnole est particulièrement évoquée chez Sento. Comment la guerre est-elle mise en scène ? Comment l’imaginaire médical est-il évoqué ? Ces deux questions constitueront l’ossature de notre réflexion. Nous nous proposons d’aborder le régime franquiste dans la bande dessinée développée par les combats, les conflits sanguinaires à l’image. Ensuite, en analysant le régime graphique et narratif, nous verrons comment l’imaginaire médical semble atténuer l’atrocité de la guerre.

Fig. 1. Sento, Dr. Uriel, planche 30

La production artistique très riche et variée de Vincent Llobell Bisbal dit Sento3 fait de ce dernier une figure incontournable dans le milieu bédéiste espagnol. S’agissant de notre corpus, il publie successivement Un médico novato (2013), Atrapado en Belchite (2015) et Vencedor y vencido (2016), trilogie réunie en français en 2018 dans un seul volume sous le titre Dr. Uriel. Le premier volume concerne en général sa période comme prisonnier des franquistes à Saragosse, accusé d’être « rouge ». Le deuxième, son activité lors de la bataille pour la prise de Belchite4, où il s’occupe des blessés franquistes jusqu’au dernier moment de la bataille, en devenant ainsi prisonnier des républicains. Ceux derniers l’accusant de collaboration avec les franquistes, le dernier volume concerne sa période comme médecin des soldats franquistes des prisons dans lesquelles il est enfermé dans la région de Valence jusqu’à la fin du conflit, c’est-à-dire un an et demi. Successivement condamné par les deux camps, le docteur Uriel devra, au milieu du champ de bataille, faire face à ses premiers cas de conscience et, au-delà de ses convictions politiques, préserver son humanité.

Dans l’ensemble, le déroulement du récit est nettement linéaire et fait ressortir la progression régulière et angoissante de la guerre. Les datations précises permettent ainsi de voir l’évolution de la guerre qui s’ancre dans le temps, qui, plus qu’une simple toile de fond, est le sujet, le cœur même du récit imagé. Il convient de noter que la tératologie qui s’organise selon une chronologie précise, soulignant les événements historiques clefs de l’Histoire, se fixe aussi dans l’utilisation des lieux. Sommairement, l’ensemble des parties se concentre sur les réalités des conflits, de la vie et du quotidien difficile des soldats dans les camps et dans les tranchées qu’ils partagent dans l’horreur. Elle est vraiment une mise en scène, elle occupe tout l’espace et même concrètement tout l’espace de la planche. Le héros semble souvent écrasé par la présence terrifiante de la masse, cette mise en scène passe aussi par le visuel, en démultipliant les indications spatiales, en recourant aux couleurs sombres, le lexique imagé de l’obscurité qui est bien présent.

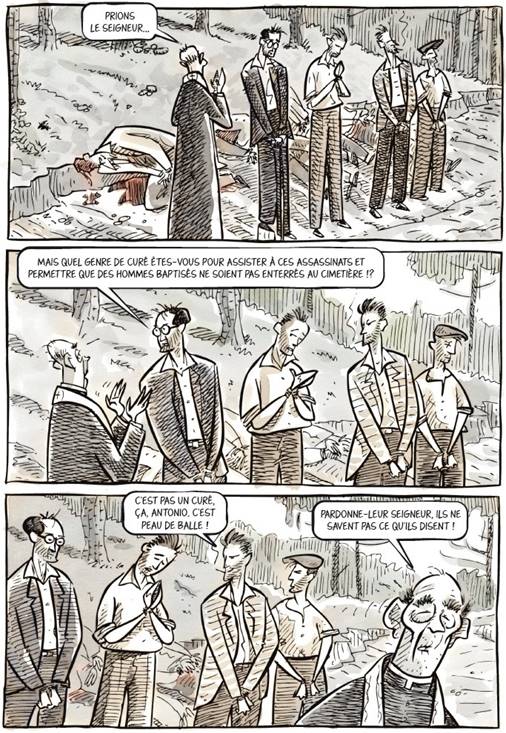

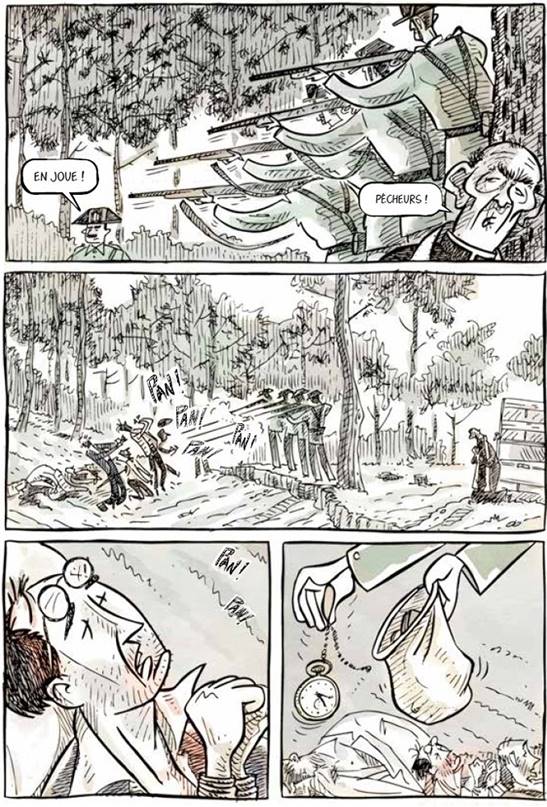

Tout d’abord la guerre s’invite par le bruit. Elle s’approche peu à peu5 (fig. 1). Les bruits des canons s’annoncent dans la dernière vignette de la planche suivante. Celle-ci perturbe aussi la forme de la planche6, elle s’immisce dans la vie quotidienne, lors des loisirs d’Uriel quand il fait du canoë7 où il repêche un corps sans vie, scène macabre qui occupe pratiquement toute la planche. Le bédéiste organise une progression démonstrative de la destruction de l’homme par la guerre qui est plus prononcée dans certaines séquences, notamment les exécutions en masse dans la planche 61. Le choix d’un montage visuel judicieux permet de mettre en relief ces exécutions8 (fig. 2 et fig. 3), notamment l’usage du plan horizontal qui fait écho aux modalités cinématographiques.

Fig. 2. Sento, Dr. Uriel, planche 60

Les plans panoramiques sont des scènes d’actions rapides, celles de franquistes exécutant des hommes pour ensuite les laisser dans la nature, représentés par un amas de cadavres9. Ce phénomène de dramatisation visuelle de ces deux planches, parmi d’autres, rappelle la réalité de la guerre qui a fait de nombreux morts. La présence du curé, représentant de l’Église qui assiste, impassible à ces assassinats, ne fait qu’accroître la colère et le dégoût d’Uriel, traduit dans la dernière vignette de la planche 61 qui accentue les ressentis émotionnels de celui-ci. D’ailleurs, des passages similaires scandent l’opus graphique. Toutefois, pour amplifier l’horreur, le bédéiste choisit une esthétique visuelle qui repose sur la métonymie : une tête de l’homme qui souffre, le zoom sur les mains ou une tête d’un homme agonisant. Toutefois, il faut remarquer que, dans l’ensemble, les volumes 2 et 3 sont plus centrés sur la réalité des conflits, la vie et le quotidien difficile des soldats dans les camps et les tranchées qu’ils partagent dans l’horreur.

La décomposition des corps mise en scène se poursuit dans planches 170 à 174. Cette séquence mérite qu’on s’y attarde. Effectivement, la thématique olfactive participe de l’horreur des conflits. Ainsi, l’odeur des corps en pétrification qui se repend dans l’air10 est à l’origine de la puanteur (vignette 1). Graphiquement, on identifie des cadavres gisant dans la boue, pulvérisés par l’explosion des obus, dans les deux camps ennemis. Cet épisode, par ses bandes horizontales qui s’apparentent encore au cinéma, atteint le paroxysme de l’horreur par l’usage métonymique des gros plans, des masques qui évacuent toute forme d’humanité. Un peu plus loin, dans la planche 172, les deux camps ennemis décident d’enterrer leurs morts qui sont en état de décomposition avancée qui hantera plus tard le docteur Uriel.

On relèvera dans les planches 227 à 232 ce même phénomène d’atrocité de la guerre. Celles-ci mettent en scène des hommes blessés, des bâtiments qui sont détruits, pulvérisés par les obus. La dévastation générale qui passe par celle des corps des hommes va en s’amplifiant dans les séquences qui suivent, notamment dans les planches 255 à 258. Certaines scènes montrent des blessés amputés de leurs membres, de leurs bras11. Dans les planches suivantes les soldats sont emportés par la déflagration d’un obus lâché par un avion, mettant en exergue des soldats amputés. Il donne parfois une dimension presque spectaculaire des fronts car le format des vignettes correspond aux plans cinématographiques, la rapidité avec laquelle se succèdent les images reprend le rythme serré des films d’action. Enfin, le suspens permet de garder le lecteur constamment en haleine.

Et d’ailleurs on découvre dans le roman graphique une pluralité de situations qui conjuguent : on associe horreur et émotion selon qu’ils évoluent dans des espaces privés (maison, salle à manger, cuisine) ou publique (prison militaire), selon qu’ils évoluent dans des sphères externes (la rue, places du village, tranchées). Ces espaces et ces épisodes séquentiels parsemés d’émotions permettent de partager les sentiments, les sensations qu’éprouvent les personnages, qui chacun à leur manière réussissent à susciter de l’empathie chez le lecteur.

L’horreur de la guerre se traduit à l’image par une violence extrême faite aux soldats. Afin d’organiser une situation démonstrative de la guerre, Sento multiplie les images de dévastation. Ainsi est-elle scénographiée, elle y prend place dans la vignette et matériellement dans l’ensemble de la planche. Uriel est souvent anéanti par la figure terrifiante de la cohue. À cet égard, le choix de la métaphore visuelle relayée par la démultiplication spatiale, l’usage des couleurs et le vocabulaire proches du noir vont dans ce sens.

Fig. 3. Sento, Dr. Uriel, planche 61

L’horreur des conflits occupe pratiquement toutes les planches de la bande dessinée. Voyons à présent cette horreur hyperbolisée traitée à l’image. Il met en scène des soldats, des hommes anonymes envoyés au massacre. Le récit est donc mis en image, le dessin structure la mise en scène. Par exemple, Sento fait usage du gros plan mettant en scène les mains blessées qui soulignent le détail, le bras amputé12. La stylistique visuelle repose sur des phénomènes de répétition ou d’accumulation des actes imagés, des corps blessés, des maisons bombardées, qui participent de cet effet de redondance. On recensera des séquences qui produisent des effets d’insistance, ainsi la mise en parallèle est souvent utilisée. Par exemple, la situation d’Uriel est identique autant dans le camp des républicains que dans celui des phalangistes. Le bédéiste fait le choix des contrastes ou des dichotomies à l’image comme l’unité / le collectif ; l’extérieur / l’intérieur ; le visible/ l’invisible ; l’effacement de l’individu qui se perd dans la masse, la prison / la liberté ; la vie / la mort. Il convient d’indiquer qu’il fait aussi l’usage fréquent de la métaphorisation visuelle. Ainsi l’évocation de la guerre comme « boucherie » passe par une succession des images de la guerre, des scènes qui évoluent vers une dissolution de l’univers, un chaos grandiose et terrible qui rappellent les mythes, l’image de l’Apocalypse issue de l’Ancien Testament. De plus, les images se fondent globalement sur la recherche de l’hyperbole, le jeu redondant dans certaines planches, et cela de façon successive. Sento fait usage de l’hyperbolisation à travers les représentations de scènes d’explosion qui envahissent certaines images, voir des séquences qui s’étendent partout. Il recourt à la symbolique : les cadavres en masse qui appartiennent à l’univers de la mort avec son odeur qui se répand partout ou encore les églises qui deviennent des espaces médicaux.

Le dessin souligne la tension permanente qu’on pu vivre les Espagnols lors des affrontements perpétuels d’un pays assiégé, en particulier de Belchite dans le volume 2. Pour mimer ce phénomène, le texte imagé est construit sur une alternance entre narration et description. La narration est souvent courte, prise en charge par les personnages. Citons les planches 182 à 187, lorsque un enfant évoque la fin de la guerre pour la trêve de Noël. Cette séquence est bien détachée et mise en relief par le graphisme, les couleurs ou le dessin. Sur le plan structurel, le récit imagé fait en effet apparaître une progression nette si on considère les incipit et les exipit de la bande dessinée. Le dernier volume s’intéresse à la situation des hommes des deux camps, vainqueurs et vaincus, à la fin de la guerre, ainsi qu’au retour du docteur Uriel chez sa famille. On passe d’une vie tranquille faite de loisirs des premières planches aux retrouvailles familiales de celui-ci, après le chaos de la guerre, dans les dernières planches.

En ce qui concerne le thème médical, l’image parle d’un jeune médecin qui va aux fronts mais aussi des blessures et des morts de soldats de la guerre. Uriel qui appartient au corps médical, ne se limite pas à la figuration, au cœur du récit graphique, il est le personnage important qui a des fonctions précises dans l’opus permettant ainsi de proposer au lecteur un autre regard de la guerre. La proximité constante avec la maladie, la crainte permanente de la mort servent à exacerber des scènes visuelles qui créent une atmosphère insupportable, dans lesquelles nul humain ne peut survivre. Ainsi, au milieu des affrontements, le médecin tient une place privilégiée. Conscient de son « pouvoir » en tant que médecin, il n’a que la mort comme véritable ennemi. Même s’il n’a reçu qu’une formation classique et non pas une formation spécifique comme médecin de guerre. Autrement dit, la figure du médecin nous parle de l’homme, de l’humain, donc de nous, un homme face à ses peurs et ses angoisses qu’il essaie de maîtriser ou de taire dans le cadre de sa fonction professionnelle, grâce à ses actions quotidiennes pour lutter contre la guerre et soigner les soldats blessés. Ainsi, la bande dessinée propose une vision différente de la guerre car, à sa façon, Uriel apporte une touche humaine aux conflits, entre des hommes de bord politique opposés.

L’appropriation des souvenirs du docteur Uriel sont constitués de travaux, de références de réappropriations visuelles et personnelles comme l’utilisation de documents, d’archives personnelles, telles que des lettres et des photos qui complètent la bande dessinée et qui sont de véritables documents à la fois historiques et biographiques et surtout qui témoignent et éclairent sur les faits de cette période. Ces archives qui sont évoquées, développées, utilisées, voire même insérées dans la diégèse attestent de sa vérité. Il s’agit donc d’une mémoire partielle, qui montre le quotidien de la guerre vécu par Uriel.

Dans le volume 2, par exemple, le jeune docteur est embarqué dans les fronts opposés, les républicains aux nationalistes. Ici, l’intrigue se déplace à Belchite. C’est ainsi qu’Uriel poursuit son devoir, celui de soigner les blessés, les survivants des bombardements républicains. Effectivement, Uriel désespéré face à cette boucherie selon ses propos dans la planche 247 (vignette 4) avec son collègue Navarro Garriga continue de prodiguer des soins. C’est alors que ces derniers décident d’amputer un blessé de son bras, avec des outils de fortune, sans matériel de suture. Cette séquence visuelle de boucherie qui atteint son paroxysme est construite comme suit : la planche 257 fait alterner un grand plan d’ensemble qui met en scène les deux docteurs et deux vignettes de taille moyenne qui se focalisent sur le blessé. Cette construction qui repose sur une dichotomie visuelle est scindée en deux actions. Les deux personnages, en amont, debout, s’interrogent sur la pratique et la technique de l’amputation. Ensuite, l’action de celle-ci est mise en scène où tout le sang s’étend d’abord sur l’image et ensuite s’éclabousse sur toute la planche. L’horreur va en se prolongeant dans la planche suivante à travers les onomatopées qui traduisent les bruits de la scie en action sur le corps13. La vignette 2, qui zoome sur la scie dans le corps scindé du blessé, amplifie l’innommable. Cette construction visuelle hyberbolisante n’est rien d’autre que la pratique de la boucherie citée plus tôt par Uriel, redoublée de l’expression métaphorique « tomber comme des mouches » qui rejoint concrètement la mouche, en fin de planche, suggérant ainsi l’absence d’issue de cette guerre.

Sympathisant républicain, au début de la guerre Uriel est recruté d’office comme médecin de guerre par les franquistes, qui contrôlent sa ville. Certains militaires l’accusent d’être un « rouge », mais il réussit à garder son poste grâce à ses compétences. Ensuite, après la prise de Belchite par les républicains, il est fait prisonnier par les républicains, pour avoir soigné des blessés franquistes. Grâce à la déclaration d’un civil qui le reconnaît, il est sauvé à la dernière minute d’une exécution certaine, mais il garde son statut de prisonnier et de médecin des prisonniers. En prison, ses compétences le rendent digne de la confiance des officiers républicains jusqu’à la fin de la guerre. La focalisation interne, l’usage fréquent de gros plans et les expressions poussées à l’extrême traduisent les émotions d’Uriel telles que la peur quand il perd un ami (planche 59, vignette 3), l’angoisse lorsqu’il évoque l’exécution d’un collègue, le lieutenant-colonel Sanmartin (planche 275, vignette 4), la joie quand il retourne dans sa maison familiale (planche 389, vignette 2) ou l’espoir, qui font partie intégrante de cette démarche subjective.

Dès lors, cette fiction imagée nous amène à examiner ces oppositions, guerre et humanité, préservée par le médecin, visant à attribuer une place à l’autre. Ce dispositif visuel et esthétique converge vers un point de tension permanente à l’image : la guerre et la paix, la vie et la mort. Ainsi, des séquences entières participent de cette dichotomie visuelle. Sento transcende cette horreur à travers différentes activités qui rendent moins pénible la vie carcérale d’Uriel et de ses co-détenus. La référence musicale scande les planches. Le moment musical est d’abord partagé entre les détenus, qui apportent un peu de joie, jouant de la guitare14. Cette séquence musicale, accompagnée de paroles, s’exprime à l’image par les notes musicales dans le graphisme. Peut-on noter la vignette 4 de la planche 85 où la musique s’entend de la fenêtre comme pour signifier qu’elle s’y évade telle une forme de résistance à l’enfermement.

Dans la planche suivante, le montage est assez intéressant. Cette planche fait alterner deux vignettes dont une en plan horizontal. Les deux premières vignettes, en champ-contrechamps, montrent les notes de la musique qui émanent de la cellule, dessinées par des notes musicales, jouées à la guitare par le détenu chanteur. Au cœur de cette planche, la vignette 3, presque en gros plan horizontal, insiste sur le visage du chanteur qui oublie qu’il est enfermé, tant l’expression joyeuse est mise en relief. La deuxième partie, à l’identique, se construit sur une métonymie visuelle qui se focalise sur les mains du guitariste jouant à la guitare dont la musique jouée par celui-ci se fait entendre dans le couloir (vignette 5, planche 85) partagée par les autres détenus (dernière vignette). Parmi eux, le médecin se rattache à la vie, à l’espoir grâce aux lettres envoyées par sa famille. L’intermédialité intradiégétique représentée par la lettre sert d’espoir, de survie pour Uriel. Elle remplit un rôle narratif social. La lettre médium, lien à la fois social et familial, mime le lien entre l’extérieur et l’intérieur, ou encore entre l’enfermement et la liberté. Ce lien avec sa famille est visible dans la planche 73, parmi d’autres, qui scande le roman graphique. Les premières vignettes en champ-contrechamp opposent ainsi extérieur et intérieur.

La vignette 1 est un panoramique, d’ensemble extérieur, descriptif de la prison d’où l’on entend en off le gardien de prison appelant Uriel. À l’opposé, la vignette suivante, intérieure, met en scène des détenus militaires, coupés du monde. La scène coupée au niveau des têtes des personnages, le gardien s’adressant à Uriel pour la remise de sa valise et d’une lettre apportées par son père miment la coupure avec l’extérieur mais en même temps démontrent paradoxalement le maintien du lien social. Dans le dossier qui accompagne le roman graphique, des lettres de Pablo y évoquent les conditions de détention de celui-ci. Notamment, le courrier de sa sœur Manola, datant du 16 octobre 1936 insiste sur l’importance du lien social, « nous connaissant de part et d’autre grâce à vos lettres respectives »15. Aux activités quotidiennes, l’importance de la lecture trouve sa place. La lecture entre détenus de l’ouvrage Platero et yo de Juan Ramon Jiménez est révélatrice pour échapper à la vie morose de la détention.

La situation d’Uriel dans les prisons militaires qui est au départ singulière va s’élargir au collectif. Ainsi, passe-t-on d’un individu touché par la guerre au nombre. Dans le roman graphique, Sento souhaite montrer les désastres de la guerre à travers le regard d’Uriel, subjectif, individuel pour en signifier le drame national. L’image utilisée pour illustrer notre propos est celle de l’homme noyé dans la cohue, désordonnée dans un plan d’ensemble qui métaphoriquement rappelle l’extension des exactions des troupes franquistes.

Le discours sur le médical que nourrissent certaines séquences visuelles de ces animations résultant des projections d’obus nous renvoie aussi à des enjeux politiques, éthiques et économiques. Effectivement, Sento utilise l’écriture imagée comme moyen de dénoncer les abjections guerrières comme l’ont fait Giménez, Roca et d’autres bédéistes. Ces images se réfèrent de près ou de loin à la pratique du médecin et de ses expériences vécues ou ressenties, qui sont confrontées au quotidien, à la réalité de la souffrance et de la mort durant la guerre. Le médecin, en qualité de témoin, décrit à sa manière les paysages et les hommes qu’il a croisés.

Sento s’essaie à retranscrire la guerre avec les blessures des soldats, la mort au plus près du réel, sans concession ni faux-semblant. Ainsi, assiste-on à la dure réalité vécue des hommes sur le terrain : la peur, l’horreur, l’épuisement, les souffrances morales et physiques. Toutefois, il transcende cette horreur à travers les activités au quotidien, l’écriture, la musique évoquée plus haut.

Le roman graphique s’avère un réquisitoire contre la guerre, et l’engagement idéologique et artistique de Sento est palpable dans les choix narratifs et graphiques opérés dans l’écriture imagée. Le travail de la mémoire à l’œuvre est aussi corroboré par la condamnation de la guerre. Ainsi, à la lecture du roman imagé, nombreuses sont les séquences dans lesquelles apparaissent des séquences d’horreur. Le graphisme tente de palier l’indicible et nous offre un plaidoyer contre la guerre. En choisissant, dans l’ensemble, le rejet de la couleur à part quelque note de vert, Sento reste fidèle à son style. Ainsi, dessine-t-il, en noir et blanc, mais ici, le recours au noir et blanc pour représenter la guerre semble on ne peut plus approprié, le noir en tant que symbole de la douleur.

L’esthétique des vignettes est aussi des plus sombres. Effectivement, le dessin oscille entre réalisme et horreur, avec des passages d’un expressionnisme qui opte pour la multiplication des portraits, notamment des gros plans sur l’expression des visages et sur les corps décharnés, auxquels sont mêlés des jeux de lumière, des clair-obscur saisissants, immergent ainsi le lecteur dans la Guerre Civile à l’état brut, ces phénomènes artistiques lugubres de cette guerre ne faisant que susciter la gêne de celui-ci. Ces séquences poignantes dessinées montrent au demeurant combien cette écriture visuelle que permet la bande dessinée, sa capacité à représenter les faits, se trouve ici au service de la dénonciation. Ainsi, les vignettes consacrées aux bombardements sont dotées d’une grande force démonstrative, avec la mort qui hante l’ensemble du roman graphique. Cette proximité constante de la mort qui fait partie intégrante du quotidien des personnages est aussi une façon de témoigner contre les horreurs du régime franquiste et de participer à la construction de la mémoire collective.

Cette trilogie de Sento est un véritable pamphlet contre la Guerre civile ou toute forme de totalitarisme. Un brillant témoignage sur les désastres et les injustices de la guerre civile espagnole raconté par le gendre du docteur Uriel. Il y dénonce et y illustre dans le récit imagé, ce phénomène des événements traumatiques sur les imaginaires collectifs. Il y développe un genre fictionnel engagé et imagé, un récit de guerre où cohabitent horreur et humain, traité avec gravité, dans un esprit dogmatique, épique où les motifs incontournables tels la résistance à la mort, à l’horreur, le bombardement des civils ne vont cesser de se renouveler. Même s’ il reste un genre très porteur, le récit de guerre perd peu à peu de sa splendeur, toutefois les bédéistes tels que Carlos Giménez (Paracuellos en 2009), Antonio Altarriba et Kim (L’Art de voler en 2009) ou Paco Roca (La Nueve en 2014) ont été les précurseurs et les acteurs de cette prise de conscience décisive de ce phénomène d’ampleur des récits de plus en plus humains dans lesquels les dimensions biographiques, mémorielles, testimoniales revitalisent la fiction ou prennent parfois le pas, sur l’Histoire.

[1] Lettre que Pablo avait envoyée à sa fille Elena dans les années 1970, lisible à la fin de l’ouvrage.

[2] Nous suivons la façon conventionnelle de nommer les deux ‘camps’ de cette guerre, même si nous n’ignorons pas que les vrais républicains étaient minoritaires au sein du camp qui se battait contre le coup d’État fasciste plutôt que pour la Seconde République.

[3] Né en 1953, Vincent Llobell Bisbal dit Sento enseigne l’Anatomie à la Faculté des Beaux-Arts de Valence entre 1979 et 1981. Il faisait partie de la nouvelle école de Valence. Il se fait connaître dans les pages du magazine de bande dessinée Cairo, dans les années 1980. Également, il a créé plusieurs bandes dessinées pour des magazines tels que El Vibora et TBO. Il a publié 6 romans graphiques, 12 albums de bande dessinée, il a illustré 6 livres et a dessiné 27 affiches.

[4] La bataille de Belchite fut menée par les troupes fidèles à la République contre les forces franquistes entre le 24 août et le 6 septembre 1937. Le but des opérations militaires était la conquête de la capitale régionale Saragosse afin de redonner l’avantage aux troupes républicaines mises en difficulté dans le nord (José Pablo GARCÍA GIL, La Guerra Civil Española, adaptation dessinée du livre éponyme de Paul Preston, Barcelone, Debate, 2016, p. 208).

[5] SENTO, Dr. Uriel, Saint-Avertin, La Boîte à bulles, 2018, planches 29 à 32.

[6] Ibid., planche 40, vignettes 1 et 2.

[7] Ibid., planche 40, dernière vignette.

[8] Ibid., planches 60 et 61.

[9] Ibid., planche 61, dernière vignette.

[10] Ibid., planche 171, vignette 1.

[11] Ibid., planche 255, vignette 5.

[12] Ibid., planches 256 et 257.

[13] Ibid., planche 258, vignettes 1 à 3.

[14] Ibid., planche 85, dernière vignette.

[15] Ibid., p. 407.

Résumé

Dr. Uriel est la trilogie que Sento a consacrée aux mémoires médico-militaires du docteur Pablo Uriel pendant la Guerre Civile Espagnole. Pablo Uriel, 21 ans en 1936, est d’abord recruté par les forces franquistes qui contrôlent sa ville, Saragosse. Accusé d’être sympathisant républicain, comme le savaient bien ses camarades de l’université, il est emprisonné. À la fin du siège de Belchite, pendant lequel il se rend utile en soignant des blessés franquistes, il est fait prisonnier par les républicains, qui l’accusent de collaboration avec les franquistes. Au milieu de la guerre fratricide, le jeune médecin se fait remarquer dans les deux camps par son habileté et par son humanisme, au-dessus des idéologies politiques. Le style, le regard et le sens de la narration de Sento soulignent cet humanisme et le fait que, vue de l’intérieur, une guerre est surtout une grande boucherie.

Resumen

Dr. Uriel es la trilogía que Sento dedica a las memorias médico-militares del doctor Pablo Uriel durante la Guerra Civil Española. Pablo Uriel, quien tenía 21 años en 1936, es reclutado primero por los franquistas que controlan su ciudad, Zaragoza. Acusado de simpatizar con la República, como se sabía en la universidad, es encarcelado. Al término del asedio de Belchite, durante el que asiste a los heridos franquistas, es hecho prisionero por los republicanos, quienes lo acusan de colaborar con los franquistas. En medio de la fratricida guerra, el joven médico se distingue en ambos campos por su humanismo innato, que está por encima de ideologías políticas. El estilo, la mirada y el sentido de la narración gráfica de Sento subrayan ese humanismo y recuerdan que, vista desde dentro, una guerra es, sobre todo, una gran matanza.

Fatima SEDDAOUI

Université de Toulouse Jean Jaurès, LLA-CREATIS (UR 4152)

BILAL, Enki (dessin) et CHRISTIN, Pierre (scénario), Les Phalanges de l’Ordre Noir, Paris, Dargaud, 1979.

GARCÍA GIL, José Pablo, La Guerra Civil Española, adaptation dessinée du livre éponyme de Paul Preston, Barcelone, Debate, 2016.

GIMÉNEZ, Carlos, Les Temps mauvais, Madrid 1936-1939, Paris, Fluide Glacial, 2013.

LOTH, Bruno, Les Fantômes de Ermo, Saint-Avertin, La Boîte à bulles, 2017.

ROCA, Paco, La Nueve, traduit de l’espagnol par Jean-Michel Boschet, Paris, Delcourt, 2014.

SENTO, Dr. Uriel, traduit de l’espagnol par Marie-Cécile Hureau et Simon Hureau, Saint-Avertin, La Boîte à bulles, 2018.