Sans doute tout voyage est-il centrifuge. Les « vrais voyageurs sont ceux-là seuls qui partent / Pour partir », écrit Baudelaire dans « Le Voyage », le dernier poème des Fleurs du mal, insistant sur la force qui pousse le voyageur vers l’extérieur1. Mais si la moindre promenade emmène le flâneur loin de cette chambre où, pour son « malheur », il n’a su « se tenir en repos »2, dans un mouvement de « vaporisation du moi » opposé à sa « centralisation »3, la force centrifuge est le plus souvent compensée par la force centripète, qui finit par l’emporter – le promeneur rentrant chez lui plutôt que de devenir vagabond. De même, dans L’Odyssée, la force de répulsion exercée par Poséidon faiblit, la force d’attraction d’Ithaque, libérée par Athéna, prenant au contraire le dessus et permettant le retour d’Ulysse. Ainsi, alors que l’effet centrifuge s’exerce dans tout voyage, on pourra réserver l’expression « voyage centrifuge » aux parcours pour lesquels cet effet est plus fort que la force centripète, entraînant de fait durablement un voyage ou un séjour d’exil loin du centre. Par opposition, les voyages centripètes seront ceux qui incluent le retour – dont L’Odyssée constitue l’œuvre paradigmatique dans la littérature occidentale. Encore les relations entre centre et parcours excentré n’ont-elles pas toujours lieu dans le même rapport de succession. Dans cette autre œuvre emblématique qu’est l’Exode, c’est l’exil qui est premier, et la terre promise, à rejoindre, qui apparaît comme le centre d’attraction. Là, dans ce lieu à venir, dont elle est décentrée, se constituera véritablement la communauté d’Israël. Les dieux empêchaient Ulysse de revenir ; Dieu empêche au contraire les Égyptiens de poursuivre Israël, qui, dans sa fuite, va découvrir son nouveau centre. Or, à travers ces deux types de voyages, se constituent deux modèles fondamentaux non seulement pour la littérature, mais encore pour la culture occidentales : d’une part le voyage qui, après avoir atteint un point extrême, ramène les voyageurs vers l’Europe, pour en accroître la sagesse, le savoir ou la puissance ; d’autre part le voyage qui se conclut par un établissement au loin, et qui amène les voyageurs à y définir peu à peu un nouveau centre. Le premier type peut se développer en voyage d’exploration à visée encyclopédique, mais aussi en entreprise coloniale – des croisades à nos jours. Quant au second type, il peut également être consécutif à des situations coloniales, mais aussi bien résulter d’un expatriement, qu’il soit volontaire ou subi (dans le cas d’un bannissement). Il est particulièrement important pour les mondes anglophone et ibérique dont les colonies ont proclamé leur indépendance. En particulier, Ottmar Ette a dans de multiples ouvrages mis en évidence l’importance des œuvres de José Martí (« Nuestra América ») ou Luis Lezama Lima (La expresión americana) pour l’émergence d’une conscience culturelle autonome et décentrée par rapport à l’Europe4. Dans les deux cas, le voyage peut ou non emprunter à ce qu’Édouard Glissant nomme le « nomadisme de la flèche »5, ou au contraire être plus sinueux, et même circulaire pour le premier. Ce qui importe, pour l’un et l’autre de ces modèles, c’est que les positions centrées et décentrées soient clairement situées – même si elles peuvent s’inverser entre le début et la fin du voyage en fonction de l’évolution du point de vue des voyageurs. Dans ces conditions, selon une tradition qui remonte aux Tristes d’Ovide, l’exil sera souvent considéré comme l’espace de la douleur ; et, par réversibilité, toute douleur mélancolique pourra postuler une situation d’exil : « En sortant du sein de ma mère, je subis mon premier exil »6, écrit majestueusement Chateaubriand dans les Mémoires d’outre-tombe – muant le sujet en celui pour qui « totus mundus exilium est »7. Par opposition, le nouveau centre choisi coïncidera avec l’espace de l’entreprise possible, du rêve ou de la nouveauté à tenter, en particulier pour ceux que Baudelaire nomme les « inventeurs d’Amérique »8.

Mais les « inventeurs d’Amérique » – ou d’Australie, ou du continent antarctique – furent européens, et la plupart furent conscients de la puissance du centre qu’ils quittaient, si bien que ce n’est que peu à peu, après plusieurs générations, que put émerger hors d’Europe le projet de se libérer des tutelles coloniales, l’effet centrifuge ne gagnant en importance que sur la longue durée. En revanche, si l’Europe se pensa longtemps comme un centre incontestable9, y implantant ses méridiens, diffusant son savoir, il n’en fut jamais ainsi de la Caraïbe. Cette dernière est-elle pour autant une zone purement marginale, une périphérie coloniale juste bonne – avant de devenir l’espace de rêve tropical, de palmiers et de mer – à produire la douceur sucrière et les alcaloïdes (café, tabac) dont avait besoin l’Europe pour doper son processus de « civilisation » ? Qu’un tel rôle lui ait été confié à travers le circuit triangulaire est incontestable ; mais il est tout aussi important de se rappeler que, comme l’a montré Fernando Ortiz, ces produits de la Caraïbe ont fondamentalement modifié l’ensemble de la culture mondiale dans leur diffusion10. La Caraïbe fut considérée par l’Europe comme une marge ; mais cette marge s’est développée en lien avec les aires les plus éloignées du monde. Aussi les spécialistes de cette région la considèrent-ils comme un espace d’expérimentation d’une société de niveau mondial, tandis que Glissant pouvait écrire dès 1956 qu’il était « né d’un bouillon de cultures », dans « un laboratoire dont chaque table est une île »11. Ainsi, la marge se transforme à sa manière en centre et constitue un laboratoire d’une société mondialisée en devenir, si bien qu’il n’est pas étonnant que ce soit à partir d’une perspective caribéenne que Fernando Ortiz ait inventé le concept fondamental de transculturation12. C’est que le paysage archipélique de la Caraïbe apparaît déjà comme une contestation ironique de la notion de centre : « De l’endroit où je me trouve, je vois Sainte-Lucie à l’horizon », écrit Glissant à la fin de Poétique de la relation, dans un texte intitulé « La plage ardente », situé à « La Cohée du lamentin »13 ; mais si, de cette « cohée » martiniquaise, apparaît une autre île, celle-ci peut réciproquement constituer, à partir de sa propre perspective, un autre centre qui m’exile. Par sa géographie même, mais aussi par son histoire, la Caraïbe remet en cause les notions de centre et de périphérie. Ottmar Ette, en relisant Fernando Ortiz, invite à penser l’histoire de l’espace non plus de façon statique, mais dynamique et mobile14. Or une telle histoire ne cesse de déplacer les centres, puisque leur conscience évolue au long des voyages. La déportation des esclaves d’Afrique vers les plantations est assurément centrifuge (les esclaves furent déportés loin de leur aire culturelle) ; mais, selon Homi Bhabha ou Thomas Mignolo, il se développe alors dans les marges un esprit nouveau, un esprit des frontières, qui à son tour se répercute sur l’ensemble du monde en gagnant les banlieues des métropoles15. De nombreux déplacements, souvent forcés, ont amené des groupes aux origines très diverses vers cette marge coloniale qu’était la Caraïbe, dans laquelle était cantonnée la population des esclaves, leur mobilité hors des plantations étant interdite ; mais, là où l’influence des centres coloniaux était menacée par la distance qui les séparaient de leurs zones d’influence, se développait un mouvement de fond qui remettait en cause leur prééminence.

Peut-être n’est-ce pas en premier lieu chez les écrivains qui évoquent sans détour le politique et les rapports déséquilibrés des groupes sociaux dans la Caraïbe, mais chez Saint-John Perse – né à Pointe-à-Pitre avant de devenir l’un des poètes phares de la Nouvelle Revue française –, que se lit le mieux cette contestation, loin de tout propos polémique apparent. Exil, contrairement à ce que pourrait suggérer son titre, est un livre qui se dresse tout entier contre la prétention des centres à exercer leur attraction, à tourmenter les exilés par leur force centripète et par la nostalgie à laquelle ils les contraignent en interdisant leur retour. Dès l’incipit prédomine l’ouvert et le pluriel :

Portes ouvertes sur les sables ; portes ouvertes sur l’exil,

Les clés aux gens du phare, et l’astre roué vif sur la pierre

du seuil :

Mon hôte, laissez-moi votre maison de verre dans les

sables…16

L’exil est d’emblée dépouillé de tout ce qu’il a traditionnellement de tragique ; celui qui entre dans l’exil élit un « lieu flagrant et nul » [123], et il entame un voyage qui n’a pas de destinataire fixe : « À nulles rives dédiée, à nulles pages confiée la pure amorce de ce chant… » [124]. Il choisit la précarité, et le rejet entre les versets souligne la liberté prise par rapport aux valeurs des cités, comme si le locuteur bondissait dans les lieux d’exil :

J’ai fondé sur l’abîme et l’embrun et la fumée des sables.

Je me coucherai dans les citernes et dans les vaisseaux creux,

En tous lieux vains et fades où gît le goût de la grandeur [124].

Le poème lui-même n’a pas d’origine fixe :

Ma gloire est sur les sables ! ma gloire est sur les

sables !… Et ce n’est point errer, ô Pérégrin,

Que de convoiter l’aire la plus nue pour assembler aux

syrtes de l’exil un grand poème né de rien, un grand poème

fait de rien… [124].

N’ayant pas de destination précise, « fait de rien », l’exil appartient, comme la mer, les vents, les anabases, les oiseaux (dont on connaît l’importance dans l’œuvre de Saint-John Perse), à l’ensemble des éléments mobiles, des errances, des migrations, de la dispersion. Le poème s’étend « par le monde » [127 & 131], « sur toutes grèves de ce monde » [127] ; sa progression s’effectue par paronomases (« Celui qui erre, à la mi-nuit, sur les galeries de pierre » [132])17, chaque écho permettant, non aux « exilés » mais aux « Princes de l’exil », des progressions et des découvertes nouvelles. Le monde évoqué est rare dans sa nomination, mais ordinaire quant aux choses désignées : les « syrtes » [124], l’« achaine », l’« anophèle », la « guifette », l’« élytre » [130], le « nitre » ou le « natron » [137] sont extrêmement courants et abondants. Le sixième ensemble de la partie intitulée « Exil » évoque, en fait de « Princes de l’exil », les ingénieurs et le personnel technique ou savant agissant dans des lieux retirés (observatoires, caps, bassins) :

Celui qui veille, entre deux guerres, à la pureté des

grandes lentilles de cristal […].

Celui qui peint l’amer au front des plus hauts caps, celui

qui marque d’une croix blanche la face des récifs […].

Celui qui a la charge, en temps d’invasion, du régime des

eaux, et fait visite aux grands bassins filtrants lassés des

noces d’éphémères […] [132-133].

L’exil ici n’est pas imposé à l’exilé. Il n’est pas prononcé après un bannissement, mais choisi par ceux qui sont attirés par la nouveauté :

L’exil n’est point d’hier ! l’exil n’est point d’hier ! « Ô

vestiges, ô prémisses »,

Dit l’Étranger parmi les sables, « toute chose au monde

m’est nouvelle !… » Et la naissance de son chant ne lui est

pas moins étrangère [125].

L’ensemble du poème inscrit la poésie et les activités humaines dans un nomadisme fondamental qui s’oppose à la fixité des centres, et qui a caractérisé les groupements humains dans la plus grande partie de l’histoire de l’humanité, souvent nettement après la révolution néolithique. Et ce centre est si peu fixe que le porteur de l’exil ne désire qu’un poème éphémère : « Voici que j’ai dessein encore d’un grand poème délébile… » [129]. Que ce poème soit délébile, il n’appartient pas aux éléments stables où s’établissent les cités, avec leurs bibliothèques gardiennes de mémoire, mais à ceux qui, comme le sable, se dispersent. Le centre de l’exil lui-même se déplace, et tout se passe alors comme si, à chaque progression nouvelle, dans un renversement qui ne manque pas de hauteur, c’était l’exil lui-même qui, à partir de ses positions mobiles, imprimait aux centres un mouvement centrifuge.

Que l’exil ne soit pas perçu comme un enfermement à l’extérieur du centre, mais au contraire comme un destin ouvert, nul peut-être ne l’aura dit aussi clairement que l’écrivain et essayiste haïtien René Depestre, qui se demandait au début du Métier à métisser si « l’âge de l’Internet » allait « invalider la vision de l’exil que nos civilisations partagent encore avec l’Antiquité, le Moyen Âge, la Renaissance, les temps baroque, classique, romantique »18. « À ces diverses époques », précisait-il, « l’exilé était cet être humain qui, arraché à son sol natal, coupé de son enfance et de sa langue maternelle, vivait en terre étrangère une douloureuse épreuve de deuil et de nostalgie » [11]. À l’encontre de cette conception, et tout en rappelant qu’« à travers la succession des régimes sociaux, le pouvoir politique conférait à l’exil un caractère de punition publique et de mort civile à l’étranger » dont il a lui-même été victime (en 1946, il fut contraint par le régime militaire de fuir Haïti [12]), Depestre a développé une « riposte originale au drame de l’exil », lequel n’est plus dès lors tourné vers la « nostalgie » [12], mais vers la découverte et la nouveauté. Le voyage centrifuge l’aura amené à « être, le plus naturellement du monde, Français à Paris, Brésilien à São Paulo, Tchèque à Prague, Italien à Milan, Cubain à La Havane » [13], chacune des étapes impliquant une libération par rapport à la force d’attraction du centre précédent.

Son modèle d’identité, cependant, n’abolit pas la force centripète :

Un jour, écrit-il, j’ai découvert à l’île Maurice le banian, cet arbre sacré du Sud-Est asiatique dont les racines ont la faculté, après un premier développement en tronc unique, de redescendre à la terre nourricière pour s’assurer d’autres remontées à la lumière. Mon identité-banian situe ma vie et mon aventure de poète à l’inverse de l’exil [14].

Saint-John Perse évoquait, dans ce chant ouvert que constitue Exil, le « banyan [sic] de la pluie », tandis que le poème devait chanter « à la criée des eaux l’évasion du thème » – le banyan accompagnant ainsi un mouvement centrifuge (l’« évasion »)19. Il en va de même chez Depestre, pour qui le voyage centrifuge est accompagné de multiples adaptations au loin, et de multiples départs nouveaux – et où le banian maintient en même temps une force centripète qui continue, par la succession des branches qui replongent dans la terre et en remontent, de relier le voyage le plus lointain au centre (au tronc) originel, situé à Jacmel en Haïti. L’image du banian permet à la fois, par les enracinements successifs de ses branches, d’échapper, sans l’abolir, à l’effet contraignant de la force centripète (qui agit sur le sujet exilé comme un éternel appel à la douleur et à la nostalgie), tout en permettant le voyage centrifuge et l’exploration de nouveaux espaces. Sans renier l’origine, l’image du banian en rend possible la diversification et le recommencement loin du centre premier.

Ainsi, de nombreux écrivains de la Caraïbe remettent en question les centres et en relativisent l’importance. « Je devine peut-être qu’il n’y aura plus de culture sans toutes les cultures, plus de civilisation qui puisse être métropole des autres », écrivait déjà Glissant au début de Soleil de la conscience [13-14]. Et, près de quarante ans plus tard, dans Poétique de la relation : « Il est encore des centres de domination, mais on se souvient qu’il ne se dresse plus des hauts lieux exclusifs du savoir, des métropoles de la connaissance » [125]. L’importance qu’occupe dans son œuvre à la fois théorique et poétique le paysage de l’archipel (avec ses centres multiples), la pensée « archipélique » qu’il y développe20, le modèle du rhizome associé à l’idée de Relation21 et à celle du « relatif »22, la pensée du plurilinguisme, les modèles de poétiques justement plurilingues que sont Rabelais, Joyce ou Pound23 – tous ces éléments entraînent une conception disséminée de la notion de centres. Dans une pensée du devenir ayant renoncé « à l’Être »24, ces derniers apparaissent comme seulement provisoires, occupés par des sujets en perpétuel déplacement, en perpétuel décentrement – dont la position centrale n’est elle-même que relative. Dans cette œuvre, ceux qui voyagent ont à découvrir d’autres configurations que celles qu’ils connaissaient, et à subir par rapport à leur monde un décentrement. Dans Soleil de la conscience, le locuteur, qui découvre la France, dit adopter « le regard du fils et la vision de l’Étranger »25, et il relate sa découverte de la neige, « longtemps, de là-bas » devinée « beauté menaçante » [23], mais qui renverse les sensations attendues :

Ainsi elle avance l’image réelle de la saison froide, son essence pré-figurée : elle délivre de l’attente et oppose lumineusement, elle est presque chaude. Telle m’est la neige : une illumination (je touche enfin l’hiver), une ouverture (je suis enfin à même ce spectacle), l’élargissement, la communication établie (la neige : aussi une, durable, définitive que le soleil pesant), le pouvoir maintenant d’accélérer le dialogue, de serrer de près les raisons communes, comme au coin d’un feu [23].

Le locuteur, ayant quitté son propre centre caribéen (le lieu de sa naissance), découvre la neige dans une expérience nouvelle décrite comme une « illumination » ; mais il ne s’agit nullement pour autant d’une allégeance au centre, la neige elle-même apparaissant tout d’abord comme « presque chaude », et surtout comme une « ouverture » et une « communication ». La neige rencontrée dans l’ancien centre colonial, dans ce qui est encore la métropole et en constitue une marque (par rapport au climat caribéen), tend à échapper à l’attraction du centre et à se muer elle-même en élément de la Relation. Le voyage en Europe effectué par le locuteur n’est pas tant un voyage qui fuirait le centre originel caribéen pour rejoindre le centre politique français, qu’un voyage qui permet à la fois au sujet caribéen d’abandonner ses préjugés (l’expérience de la neige est une illumination) et de réintroduire les éléments du paysage métropolitain dans la Relation. Il s’ensuit un double mouvement centrifuge : celui du sujet voyageur vers l’Europe (« Avec [la neige] je sors de l’indécis pour être porté jusqu’à l’extrême contraire de mon ordre » [23]), mais aussi celui que permet la neige par son ouverture.

Glissant n’évoque pas ici la force centrifuge, qui, par-delà la force centripète, assure sa rotation et caractérise le tourbillon de neige. Mais c’est bien ce mouvement tourbillonnant qui constitue l’emblème de la poétique de cet autre poète caribéen qu’est Frankétienne – qui a pu prétendre (non du reste sans raison) qu’il avait réalisé l’œuvre poétique que Glissant avait esquissée sur le plan théorique. On sait que, tandis que la plupart des écrivains haïtiens ont opté pour l’exil, Frankétienne a choisi de rester en Haïti ; mais c’est peut-être parce que, plus que tout autre, il a su, par son écriture, entreprendre un voyage imaginaire de mise à distance par rapport à son île. Il est remarquable, à cet égard, que le genre littéraire par lequel il caractérise ses livres soit la spirale, c’est-à-dire une ligne circulaire courbée vers l’extérieur par la force centrifuge. Le lecteur des livres de Frankétienne voyage à travers des matériaux textuels en perpétuelle expansion. Depuis Haïti, ils tendent à s’étendre à l’univers. Au début de D’un pur silence inextinguible26, Frankétienne affirme d’une part que l’« esthétique spiraliste » l’a conduit « progressivement à l’élaboration de l’écriture quantique » [11], d’autre part que « l’Univers est un divin collage » [13]. Or l’écriture spiraliste se développe justement comme un collage, entraînant dans la spirale du livre, comme le fait le cyclone des débris, tous les textes découverts et les intégrant dans un montage en expansion. Lors de prises de paroles, Frankétienne a indiqué que sa vie s’était essentiellement déroulée à l’état immobile, assis à sa table de travail ; mais c’est alors, dans le genre littéraire de la spirale, le voyage de l’écriture qui est centrifuge, le texte ne cessant de s’ouvrir à d’autres textes – à d’autres tons et à d’autres typographies.

Ce mouvement centrifuge n’avait cependant rien d’évident, et il nous faut revenir, pour percevoir sur un spectre plus large les enjeux du voyage centrifuge, quelques années à peine avant Exil (dont l’édition originale date de 1942), vers une autre source majeure de la littérature caribéenne contemporaine : le Cahier d’un retour au pays natal de Césaire (dont la première version date de 1939)27. En effet, que Saint-John Perse ait chanté avec hauteur la relativité des centres, il est revenu à d’autres – et au premier chef à Césaire – de mener un combat, douloureux et difficile, contre leur attraction et leur domination.

Et certes, si l’archipel de la Caraïbe est polycentré, si l’Océan le met en relation avec les régions les plus diverses du monde, il n’était au fond pas étonnant qu’y naisse un jour un poète, et de surcroît au début de la troisième phase de mondialisation accélérée28, qui chanterait l’ouverture, la pluralité, la mer, les grands vents – tout en choisissant ce qui est « délébile » face à toute fixation, à tout attachement à quelque centre que ce soit. Mais en même temps, cette expérience de l’ouverture n’allait nullement de soi dans un ensemble d’îles qui constitua durant de longs siècles, pour la majeure partie de sa population, une prison ou un bagne. Dans Exil, du reste, la longue liste des « Princes de l’exil » évoque plutôt des expatriés volontaires que des exilés :

« celui qui prend logement, pour la saison des pluies,

avec les gens de pilotage et de bornage […]

« Celui qui marche sur la terre à la rencontre des grands

lieux d’herbe […]29.

Nulle trace n’apparaît en revanche de ce « terrible écart forcé entre un être humain et son lieu de naissance », qu’évoque Edward Said au début de ses « Réflexions sur l’exil »30.

Or cet écart, c’est au contraire exactement celui qui détermine la relation du locuteur du Cahier avec son pays natal. Non que le pays natal soit interdit – et le locuteur y retourne justement ; mais il lui est interdit de le reconnaître comme lieu de dignité, et l’archipel apparaît ici sous le jour de la déchéance :

Iles cicatrices des eaux

Iles évidences de blessures

Iles miettes

Iles informes

Iles mauvais papiers déchiré sur les eaux31.

Le Cahier du retour au pays natal, on le sait, opérera un renversement fondamental par rapport à cette vision des Antilles comme îles malades, qui constituent une synecdoque de la « maladie » de leurs habitants. Le locuteur y retrouvera « le secret des grandes communications » [20] ; il entendra monter le « fleuve de tourterelles et de trèfles de la savane » africaine qu’il « porte toujours dans [ses] profondeurs » [9] ; il proclamera l’« humanité » de la « négritude » [23] et découvrira l’influence de la dispersion des Noirs sur l’ensemble de la terre :

Et je me dis Bordeaux et Nantes et Liverpool et New York et San Francisco

pas un bout du monde qui ne porte mon empreinte digitale [23].

Il fera apparaître les Antilles comme lieu de constitution d’une société mondialisée et diverse, et leur accordera par conséquent un rôle de plaque tournante ; il fera voir les Noirs comme les « fils aînés du monde » [42], rappelant par là même le rôle de l’Afrique comme centre originel à partir duquel l’humanité a commencé sa diffusion. Et, « par une inattendue et bienfaisante révolution intérieure », il honorera ses « repoussantes laideurs » [34]. Mais cette révolution aura lieu précisément dans un mouvement centrifuge. Car le retour aura lieu non tant vers le pays natal que vers un lieu considéré par le centre comme marginal, et il sera effectué par un locuteur noir, mais qui reviendra du centre colonial. Le retour au pays s’effectuera par une longue traversée d’une frontière32. Or cette traversée est le lieu d’un difficile arrachement aux valeurs du centre métropolitain. C’est qu’il ne s’agit pas d’échapper à ces valeurs comme à celles appartenant à d’autres, mais au contraire à celles qui ont imprégné le centre de la conscience du locuteur. Dans son exil, en effet, celui-ci a accepté aussi bien sa propre aliénation que le reniement des siens, adoptant de ce fait les jugements des maîtres coloniaux à l’égard des « sauvages ». Venant d’évoquer le « craniomètre », instrument par lequel les « savants » prétendaient prouver la supériorité de l’homme blanc sur l’homme noir, le locuteur confesse :

Et moi et moi,

moi qui chantais le poing dur

Il faut savoir jusqu’où je poussai la lâcheté [36].

Et cette lâcheté consiste, on s’en souvient, à adopter à l’égard d’un « nègre » dans un tramway les mêmes clichés raciaux que ceux des autres voyageurs :

Et l’ensemble faisait parfaitement un nègre hideux, un nègre grognon, un nègre mélancolique, un nègre affalé […] Un nègre comique et laid et des femmes derrière moi ricanaient en le regardant.

Il était COMIQUE ET LAID,

COMIQUE ET LAID pour sûr.

J’arborai un grand sourire complice…

Ma lâcheté retrouvée ! [37-38]

Le Cahier est retour au pays natal, certes ; mais ce retour ne peut avoir lieu que comme détour par rapport aux valeurs du centre colonial, c’est-à-dire par un mouvement centrifuge à l’égard de ces dernières, pour que soit rendue possible une vision des Antilles non seulement comme lieu de marge, comme un lieu que « tout le monde […] méprise », avec ses plages et leurs « tas d’ordures pourrissant, ses croupes furtives qui se soulagent » [19], mais aussi comme un lieu où pourraient advenir des hommes « de terminaison », « d’initiation », « de recueillement » [44]. « La voix prononce que l’Europe nous a pendant des siècles gavés de mensonges et gonflés de pestilences » [51] ; mais il s’agira d’échapper à ce mensonge du centre, pour proclamer qu’« il est place pour tous au rendez-vous de la conquête » [51]. Le Cahier du retour au pays natal est centrifuge par rapport à la culture européenne racialiste et ne peut qu’à ce prix affirmer que la « négraille » (le pays natal) est « debout / et / libre », et qu’« il-est-bon-et-légitime-d’être-nègre » [56].

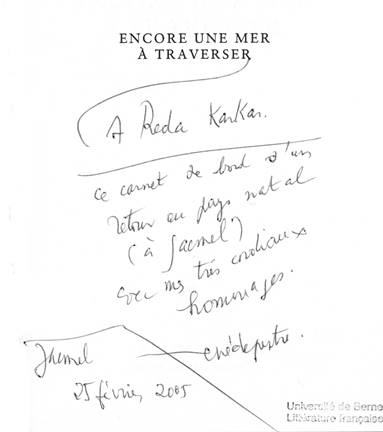

Ainsi, ce mouvement d’ouverture et cette capacité centrifuge, la Caraïbe francophone les doit, pour une très grande part, à Césaire. Si Glissant reconnaît l’« universalité de Saint-John Perse », et si, à ses yeux, sa poésie « prophétise la poétique de la Relation »33, l’auteur du Discours antillais ne pouvait pleinement se satisfaire d’un auteur qui a renoncé « à ‘comprendre’ l’histoire du lieu où il naquit » [50]. Depestre a pour sa part rendu de fervents hommages à Césaire – même s’il a dû apprendre à ses dépens que les frontières n’étaient pas abattues, et si c’est précisément l’année où paraissait le Cahier en volume que « des militaires sans foi ni loi remirent Haïti dans les voies héritées de l’esclavage et de la colonisation »34. L’un de ses livres porte pour titre Encore une mer à traverser35, expression qu’il emprunte au Cahier36, et il comprend un chapitre intitulé « Deux lettres sur le fait Césaire au bout du petit matin »37. L’exemplaire que nous avons à la bibliothèque de l’Université de Berne, dédicacé par Depestre, évoque Césaire : « A Reda Karkar [ ?], ce carnet de bord d’un retour au pays natal (à Jacmel). Avec mes très cordiaux hommages. René Depestre, Jacmel, 25 février 2005 »38 :

Dédicace par René Depestre de Encore une mer à traverser, exemplaire de la bibliothèque de l’Université de Berne

Cependant, si le Cahier évoque une prise de distance par rapport aux séparations imposées par le centre, la remise en question des frontières qui réglaient « l’intourist du commerce triangulaire »39 n’est que provisoire. Tel est le constat qui peut être formulé à la lecture de plusieurs livres de Louis-Philippe Dalembert, dont l’esthétique, loin de tout exotisme et de tout héroïsme, est plutôt déceptive par rapport à l’horizon d’attente qu’a longtemps laissé entrevoir la littérature « des îles ». Contrastant avec les grandes figures haïtiennes évoquées entre autres par Césaire et Glissant (Toussaint Louverture, Dessalines, Le Roi Christophe), les personnages sont plutôt ordinaires, communs, presque anonymes, et les lieux eux-mêmes sont privés de toute aura – Haïti apparaissant comme un centre absent, et étant parfois abordée de façon indirecte. Dans Le Crayon du bon Dieu n’a pas de gomme40, la capitale n’est pas nommée « Port-aux-Princes », mais « Port-aux-crasses », une appellation euphorique laissant place à une désignation dysphorique. Dans L’Autre Face de la mer41, la réalité haïtienne est abordée à partir de Saint-Domingue et de la frontière entre Saint-Domingue et Haïti ; et toutefois, ce qui est nommé n’est pas Haïti, mais la rivière Massacre.

De fait, de livre en livre, Louis-Philippe Dalembert donne à voir une Haïti qui demeure toujours comme derrière une frontière, une barrière, inaccessible, impossible à saisir, où quelque chose de l’ordre du trauma – ou du secret – est préservé. Ballade d’un amour inachevé est construit sur des échos transatlantiques entre deux tremblements de terre – le premier, survenu probablement à Haïti, ayant eu lieu vingt-cinq ans avant celui du second à L’Aquila42. Ces deux événements traumatisants sont vécus par le même homme, Azaka, qui, dans son enfance, a survécu au premier séisme, mais qui, à l’âge adulte, perd sa femme Mariagrazia dans le second (seul le fœtus de leur enfant ayant résisté). Or si l’organisation du livre est transatlantique, cet océan n’est pas seulement lien, mais il est aussi frontière. De fait, Azaka n’a jamais pu parler du tremblement de terre de Haïti à Mariagrazia, quand bien même son nom suggère qu’elle est pleine de grâce et qu’elle aurait pu être consolatrice comme la Mère de Dieu. Azaka est par ailleurs celui qui est toujours plus ou moins considéré comme un étranger dans cette région des Abruzzes ; et, symptomatiquement, à la fin, il est assassiné par une bande de jeunes racistes, alors même que, par solidarité, il tentait de récupérer dans les décombres les affaires d’une vieille femme pour les lui rapporter. Sa bonté, son humanité ne seront pas reconnues, et il sera au contraire nié jusque dans sa personne même.

Ainsi, chez Dalembert, les personnages haïtiens sont ceux qui sont contraints à l’exil (à Saint-Domingue ou en Italie centrale), mais qui subissent dans le lieu d’exil la force centrifuge que leur imprime ce lieu, qui n’agit pas du tout comme un espace d’accueil, mais comme un repoussoir. Et les personnages meurent alors pour ainsi dire prisonniers « dans la frontière », selon une expression dont s’est servie Catherine Mazauric pour évoquer la situation des migrants dans la littérature africaine contemporaine43. Le mouvement centrifuge n’est plus alors choisi comme chez Depestre ; il est au contraire subi, et de plus par des personnages qui ne pourront accéder à un statut de sujets pleinement humains. Ce mouvement se distingue ainsi d’autres formes de voyages centrifuges – dont on comprend maintenant que, pour la littérature caribéenne, il convient de les envisager au pluriel, les pages qui précèdent s’étant efforcées d’en indiquer la diversité.

[1] Charles BAUDELAIRE, Les Fleurs du mal (1861), in Œuvres complètes, texte établi, présenté et annoté par Claude PICHOIS, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1975-1976, t. I, p. 130.

[2] Blaise PASCAL, Pensées (1669), Michel LE GUERN (éd.), Paris, Gallimard, « Folio », 1977, t. I, fragment 126, p. 118.

[3] Ch. BAUDELAIRE, Mon cœur mis à nu, in Œuvres complètes, op. cit., p. 676.

[4] Voir en particulier Ottmar ETTE, TransArea. Eine literarische Globalisierungsgeschichte, Berlin-Boston, De Gruyter, 2012, p. 166 sq. ; Weltfraktale. Wege durch die Literaturen der Welt, Stuttgart, J. B. Metzler Verlag, 2017, p. 48 sq.

[5] Édouard GLISSANT, Poétique de la relation. Poétique III, Paris, Gallimard, 1990, p. 31.

[6] François René de CHATEAUBRIAND, Mémoires d’Outre-tombe, Jean-Claude BERCHET (éd.), Paris, Librairie générale française, « Le Livre de poche », 1989, t. I, p. 188.

[7] Hugues de SAINT-VICTOR, cité par Erich AUERBACH dans « Philologie der Weltliteratur », Festgabe für Fritz Strich zum 70. Geburtstag, éd. W. Muschg & E. Staiger, Bern, Francke, 1952, p. 39-50, p. 50.

[8] Ch. BAUDELAIRE, op. cit., p. 130.

[9] Cf. Chris MILLER, The French Atlantic Triangle. Literature and Culture of the Slave Trade, Durham, Duke University Press, 2008.

[10] Fernando ORTIZ, Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar, Madrid, Cátedra, 2002 [1940].

[11] É. GLISSANT, Soleil de la conscience. Poétique I (1956), Paris, Gallimard, 1997, p. 20.

[12] O. ETTE, Weltfraktale, op. cit., p. 49.

[13] É. GLISSANT, Poétique de la relation, op. cit., p. 222.

[14] O. ETTE, Weltfraktale, op. cit., p. 47 sq.

[15] Thomas MIGNOLO, Local Histories/Global Designs. Coloniality, Subaltern Knowledges, and Border Thinking, Princeton N. J., Princeton University Press, 2012.

[16] SAINT-JOHN PERSE, Exil (1960 [1945]), in Œuvres complètes, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1972, p. 123. Par la suite, les références de pages sont indiquées entre crochets.

[17] Je souligne.

[18] René DEPESTRE, Le Métier à métisser, Paris, Stock, 1998, p. 11.

[19] SAINT-JOHN PERSE, Exil, op. cit., p. 141.

[20] Édouard GLISSANT, Traité du Tout-Monde. Poétique IV (1re éd. 1997), Paris, Gallimard, 2011, p. 31.

[21] É. GLISSANT, Poétique de la relation, op. cit., p. 23-24.

[22] É. GLISSANT, Le Discours antillais (1re éd. 1981), Paris, Gallimard, « Folio Essais », 2012, 41.

[23] É. GLISSANT, Traité du Tout-Monde, op. cit., p. 112.

[24] É. GLISSANT, Le Discours antillais, op. cit., p. 40.

[25] É. GLISSANT, Soleil de la conscience, op. cit., p. 14. Les références suivantes sont données entre crochets.

[26] FRANKÉTIENNE, D’un pur silence inextinguible, La Roque d’Antéron, Vents d’ailleurs, 2004.

[27] Je citerai cependant en fonction de la version définitive publiée dans Aimé Césaire, La Poésie, Paris, Le Seuil, 2006, p. 7-65.

[28] Sur les phases de « mondialisation accélérée » (beschleunigte Globalisierung), cf. Ottmar ETTE, TransArea, op. cit., p. 18 sq. Cette troisième phase comprend le dernier tiers du XIXe siècle et s’achève avec l’éclatement de la Première Guerre Mondiale. Saint-John Perse est pour sa part né à Pointe-à-Pitre en 1887.

[29] SAINT-JOHN PERSE, Exil, op. cit., p. 132-133.

[30] Ou « sur l’exilé », « Exile » signifiant aussi bien l’« exil » que l’« exilé ». Cf. Edward SAID, « Reflections on Exile », Reflections on Exile and Other Essays, Cambridge, Massachussets, Harvard University Press, 2001, p. 173 (je traduis).

[31] Aimé CÉSAIRE, Cahier d’un retour au pays natal, op. cit., p. 48-49.

[32] Sur cette traversée, cf. Patrick SUTER, « Dans le tremblement de la frontière. Césaire : Cahier d’un retour au pays natal », in Balázs IMRE, Ioana BOTH, Adrian TUDURACHI et alii (éd.), « Frontières intérieures / Inner Borders », Mapping Literature, Romanian Academy, « Center for Transylvanian Studies », Transylvanian Review, vol. XXII, Supplément n°1, 2013, p. 12-20.

[33] É. GLISSANT, Poétique de la relation, op. cit., p. 54.

[34] R. DEPESTRE, Le Métier à métisser, op. cit., p. 16.

[35] R. DEPESTRE, Encore une mer à traverser, Paris, La Table ronde, 2005.

[36] A. CÉSAIRE, Cahier d’un retour au pays natal, op. cit., p. 56.

[37] R. DEPESTRE, Encore une mer à traverser, op. cit., p. 153-163.

[38] Je souligne.

[39] A. CÉSAIRE, Cahier d’un retour au pays natal, op. cit., p. 57.

[40] Louis-Philippe DALEMBERT, Le Crayon du bon Dieu n’a pas de gomme, Paris, Le Serpent à plumes, 2007.

[41] L.-Ph. DALEMBERT, L’Autre Face de la mer, Paris, Le Serpent à plumes, 2007.

[42] L.-Ph. DALEMBERT, Ballade d’un amour inachevé, Paris, Mercure de France, 2013.

[43] Catherine Mazauric, Mobilités d'Afrique en Europe. Récits et figures de l’aventure, Paris, Karthala, 2012, p. 241 sq.

Résumé

La littérature caribéenne est marquée par des exils pluriels, tantôt choisis librement, tantôt au contraire subis par ceux qui y sont contraints. Ces exils sont à proprement parler centrifuges, en ce qu’ils constituent des expériences – heureuses ou malheureuses – de décentrement. Ils s’opposent à une tradition centripète de la littérature occidentale, où le voyage mène à un retour au pays. Sont ici envisagées les œuvres de Saint-John Perse, René Depestre, Édouard Glissant, Frankétienne, Aimé Césaire et Louis-Philippe Dalembert.

Abstract

Caribbean literature is marked by plural exiles, sometimes freely chosen, sometimes on the contrary, suffered by those who are forced to leave. These exiles are, properly speaking, centrifugal, in that they constitute experiences –happy or unhappy– of decentering. They oppose a centripetal tradition of Western literature, where the journey leads to a return to the country. The works of Saint-John Perse, René Depestre, Édouard Glissant, Frankétienne, Aimé Césaire and Louis-Philippe Dalembert are considered.

Patrick SUTER

Université de Berne, Institut de langue et de littérature françaises

AUERBACH, Erich, « Philologie der Weltliteratur », Festgabe für Fritz Strich zum 70. Geburtstag, W. Muschg & E. Staiger (éd.), Berne, Francke, 1952, p. 39-50.

BAUDELAIRE, Charles, Œuvres complètes, Claude PICHOIS (éd.), Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1975-1976, t. I.

CÉSAIRE, Aimé, Cahier d’un retour au pays natal (1939), in La Poésie, Paris, Le Seuil, 2006, p. 7-65.

CHATEAUBRIAND, François René de, Mémoires d’outre-tombe, Jean-Claude BERCHET (éd.), Paris, Librairie générale française, « Le Livre de poche », 1989, t. I.

DALEMBERT, Louis-Philippe, Le Crayon du bon Dieu n’a pas de gomme, Paris, Le Serpent à plumes, 2007.

—, L’Autre Face de la mer, Paris, Le Serpent à plumes, 2007.

—, Ballade d’un amour inachevé, Paris, Mercure de France, 2013.

DEPESTRE, René, Le Métier à métisser, Paris, Stock, 1998.

—, Encore une mer à traverser, Paris, La Table ronde, 2005.

ETTE, Ottmar, TransArea. Eine literarische Globalisierungsgeschichte, Berlin-Boston, De Gruyter, 2012.

—, Weltfraktale. Wege durch die Literaturen der Welt, Stuttgart, J. B. Metzler, 2017.

FRANKÉTIENNE, D’un pur silence inextinguible, La Roque d’Antéron, Vents d’ailleurs, 2004.

GLISSANT, Édouard, Le Discours antillais (1re éd., 1981), Paris, Gallimard, « Folio Essais », 2012.

—, Soleil de la conscience, Poétique I (1re éd., 1956), Paris, Gallimard, 1997.

—, Poétique de la relation. Poétique III, Paris, Gallimard, 1990.

—, Traité du Tout-Monde. Poétique IV (1re éd., 1997) Paris, Gallimard, 2011.

MAZAURIC, Catherine, Mobilités d'Afrique en Europe. Récits et figures de l’aventure, Paris, Karthala, 2012.

MIGNOLO, Thomas, Local Histories/Global Designs. Coloniality, Subaltern Knowledges, and Border Thinking, Princeton N. J., Princeton University Press, 2012.

MILLER, Chris, The French Atlantic Triangle. Literature and Culture of the Slave Trade, Durham, Duke University Press, 2008.

ORTIZ, Fernando, Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar, 1940, Madrid, Cátedra, 2002.

PASCAL, Blaise, Pensées (1re éd., 1669), Michel LE GUERN (éd.), Paris, Gallimard, « Folio », 1977, t. I.

SAID, Edward, « Reflections on Exile », Reflections on Exile and Other Essays, Cambridge, Massachussets, Harvard University Press, 2001, p. 173-186.

SAINT-JOHN PERSE, Exil (1re éd. 1945), in Œuvres complètes, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1972, p. 119-173.

SUTER, Patrick, « Dans le tremblement de la frontière. Césaire : Cahier d’un retour au pays natal », in Balázs IMRE, Ioana BOTH, Adrian TUDURACHI et alii (éd.), « Frontières intérieures / Inner Borders », Mapping Literature, Romanian Academy, « Center for Transylvanian Studies », Transylvanian Review, vol. XXII, Supplément n°1, 2013, p. 12-20.